意味と搾取(改訂版)第二章 監視と制御:行動と意識をめぐる計算合理性とそこからの逸脱

意味と搾取(改訂版)序章はこちら 意味と搾取(改訂版)第一章はこちら

Table of Contents

1. デホマク

医師は人体を診察し、(中略)すべての器官が体全体の利益となるように働いているかどうかを判断します」「われわれ(デホマク)は医師によく似ています。ドイツの体を一つの細胞ごとに解剖するのです。われわれはすべての個人の特徴を(中略)小さなカードに記録します。これらは生命を持たないただのカードなどではなく、後になって、1時間に2万5000枚の割合で特定の特徴に選別されるときに、生きた力を発揮するのです。これらの特徴は人間の体の組織のように分類され、われわれの図表作成機に助けを借りて計算され判定されるのです。1

これは、ナチス政権時代の1933年頃に米国IBMのヨーロッパの子会社、ドイッチェ・ホレリス・マシーネン・ゲゼルシャフト(略称、デホマク)の創業者、ヴィッリー・ハイディンガーがナチ党幹部を前にした演説の一節である。2 この演説でハイディンガーは、ドイツという国家を人間の人体に、人間一人一人をその細胞にみたて、この細胞としての人間の「特徴」を、デホマクは一片のカードに記録できると豪語した。そしてこの膨大な情報を必要に応じて検索したり選別することを技術的に可能にする機械(図表作成機=タビュレーティングマシン)がある、というふうにも述べている。実際にここで語られたことが文字通り実現するまでに10年の歳月が必要だったとしても、こうした技術へのニーズの可能性を、事務機器メーカーが宣伝したこと自体、極めて重要なことだ。

ハイディンガーの演説以降、IBMは着実にナチス政権の下でビジネスを拡大させていく。そして、IBMが提供する機器がホロコーストを背後で支える情報処理システムの一部となり、ナチス支配下でもIBMは着実に収益を上げる。3 このデホマクがドイツをはじめ欧州で独占的に販売していたのがホレリス・マシンと呼ばれるパンチカード式のデータ処理機械だ。デホマクのホレリス・マシンを一手に供給していたのが、デホマクの親会社、米国のインターナショナル・ビジネス・マシーンズ、IBMである。パンチカード式の電動の統計データ処理は、1880年代にハーマン・ホレリスが開発したためにこの名前がついてる。パンチカードによって情報を制御する仕組みは、もともとは19世紀初めに、フランスの発明家ジョセフ・マリー・ジャカールが織機用にパンチカードでパターンを織る仕組みを発明し、これが自動織機に採用された時代にまで遡る。このパンチカードの仕組みを統計データの処理に応用することを思いついたのが、1880年の米国国勢調査の際に国勢調査局の統計係で働いていたハーマン・ホレリスだ。ホレリスの作表機は1890年の米国国勢調査に利用され、注目されるようになった。ホレリス・マシンは1911年以降、IBMが販売するようになる。ビッグデータはおろか現代の電子計算機=コンピュータも存在しなかった100年以上も昔から、大規模なデータ処理へのニーズは政府にも民間企業にも存在し、このニーズを満す機械が開発されていた。このコンピュータ(電子計算機)以前の時代が内包していたビッグデータへの欲望は現代のそれと本質において違いはない。

1.1. 『IBMとホロコースト』の波紋

冒頭の引用は、エドウィン・ブラックの著書『IBMとホロコースト』からの再引用なのだが、本書はタイトルからもわかるように、米国企業のIBMがいかにホロコーストに加担していたのかを詳細に調査した最初の本として2001年の出版当時大きな反響を呼んだ。この本でIBMの戦争犯罪に注目が集まった。ドイツ国内と占領地域からユダヤ人を選別して移送、収容、強制労働あるいは「最終解決」と呼ばれるガス室での大量殺戮まで、その一貫したホロコースト・システムは高度なロジスティクスなしには成り立たなかったであろうことは容易に想像できる。ユダヤ人を選別し、集団的に集めて列車に乗せ、収容所まで移送する。収容所では、人員の数を把握し、寝食の最低限の供給や強制労働の配置など複雑なロジスティクスが必要になる。デホマクのホレリス・マシンがこのロジスティクスの要になる人口データの解析や収容所の管理に用いられたというばあい、注目すべきなのは、ナチスの強制収容所の設置よりもずっと前にユダヤ人あるいはロマや反体制的な人々、精神障害者などを人口のなかから識別できるシステムが存在していた、ということである。人口統計や治安管理から医療制度に至るまで、人々を選別するための統計処理の制度があり、こうした統計処理が機械化されたのであって、機械化技術が先行していたわけではない。そして機械化によるデータ処理の効率性が上がるにつれて、「人口」の分類はより詳細になり、用途に応じて臨機応変に対応可能な様々なカテゴリーに人口が分解され、このカテゴリー項目もまた効率性に比例して多様化してきた。社会の「細胞」としての個々の人間は、もはや抽象的な「一人」の人間ではなく、分割可能な複数の断片的な個人の集合となる。4

このような個人の扱いが最も残酷な姿をとって実践されたのがナチスの強制収容所だったといえるかもしれない。このホレリス・マシンは、用途によって仕様が異なり、専門的な技術者を必要とし、パンチカードそのものもIBMが独占してリース販売とメンテナンスを独占した。5 ブラックによると、ナチの強制収容所にはほとんどすべて「ホレリス部」があり、ホレリス・システムは用紙の書式、パンチカード、統計機の三部分から成っており、収容所ごとに状況に応じて異なる体裁をとっていた。ブラックは「IBMの機械や継続的な保守点検サービス、パンチカードの供給がなければ、ヒトラーの収容所はあれだけの数をこなすことなど決してできなかったであろう」と指摘している。6

ブラックによれば、この収容所のシステムは文字通りの総背番号制度だった。収容所ごとに事務処理用のコードが割り振られ、たとえば、アウシュビツは001、ダッハウは003のように3桁で表示される。そして、収容者については、個人別のカードが作成される。1943年8月のポーランド出身のユダヤ人収容者のケースをブラックは次のように紹介している。400人ほどの集団として収容所に到着した後の様子について述べた箇所だ。

「まず彼[収容者]が労働に耐えられるかどうかを医師が簡単に検査した。彼の身体情報が『収容者内病院索引』の医療記録に書きとめられた。次に詳細な個人情報を記録して囚人登録が完了した。その後、政治部の索引と氏名を照合して特別に残酷な処遇をするべきかどうかがチェックされ、最後に労働配置室の索引にホレリス方式で登録され、特徴的な5桁のホレリス番号、44673が与えられた。この5桁の番号はこのポーランド人商人が一つの仕事から次の仕事へと割り振られるのについて回り、ホレリス・システムが彼の労働配置状況を追跡し、D局第二課に保管されている中央収容者ファイルに報告することになる。オラーエンブルクのSS経済管理本部のD局第二課が全収容所の強制労働の配置を管理していた。」380

番号が割り振られることによって、収容者が配置転換されるなどの移動があっても、これを追跡できるような体制をとることが可能になった。まさに現代のID制度そのものだ。強制収容所は単なる大量殺戮のための施設だっただけではなく強制労働の施設でもあり、ホレリスはこうした労働の配置を管理するために活用された。このホレリス番号は後に、身体に入れ墨として彫られることになる。そしてまた、ブラックはアウシュビッツのホレリス・システムについて次のようにも述べている。

アウシュビッツでは、まだ生存している労働者、死亡者、移送者など囚人の情報すべてが収容所のホレリス・システムに絶え間なく打ち込まれた。各地の収容所のホレリス部は毎日の集計を、SS経済管理本部やベルリンにあるその他のオフィスに打電した。絶えず変動し続ける全収容所の人口に全体を監視する、唯一の追跡方法がホレリスであった。 381

このホレリスが管理する番号によって収容者が把握され、これが各収容所の枠を越えてベルリンとオラーエンブルグにある中央ホレリス・データバンクで管理された。この情報は米国本社にも送られていた。ブラックは「IBMの機械や継続的な保守点検サービス、またパンチカードの供給がなければ、ヒトラーの収容所はあれだけの数をこなすことなど決してできなかった」と述べている。まさに番号制度が囚人の集中管理に用いられたわけだ。そして収容所に移送されるユダヤ人を選別する人種統計もまたホレリスのパンチカード・プログラムによって可能になったのだ。

1.2. IBMのグローバルな展開と日本、アジア

IBMのホレリス・システムはデータ処理の汎用機であり、世界中で販売された。アジアでも販売されており、日本では1923年、日本陶器(現、株式会社ノリタケカンパニーリミテド)がIBMの前進のCTR社からホレリスマシーンを購入したのが最初だとされている。7 その後、パンチカード式のデータ処理機器の開発が日本国内でも進められるようになり、国勢調査など国の統計処理にも用いられるようになる。こうした民間資本によるデータ処理の効率性と正確性をめぐる競争のなかで、政府にとっても、機械の性能が向上すればそれだけより多くのデータを収集しより複雑な統計処理を実現することが可能になり、国家の統治の前提となる「事実」の把握と人口に対するコントロールにとって不可欠な条件だという理解もまた一般化してくる。こうして、権力は、統治機構は法制度と、これを執行する官僚制度だけでなく、人口をコントロールすることを可能にした情報処理技術によってもまたその実質的な支配の力を確保することになる。

IBMのグローバル展開は1930年代以降急速に進む。ペルー、イタリア、フィリピンなどがその早い時期になる。ドイツと上海への進出が1933年になる。日本は遅れて37年に子会社、ワトソン・ビジネス・マシン・カンパニーが設立される。IBMはナチスが占領することになる東欧諸国、ユーゴ、チェコ、ポーランドなどにも進出する。1930年から1939年末までの間に、北米に32、ヨーロッパに22、中南米に8、中東・アフリカに5、アジアに5つの子会社を設立している。8 IBMの子会社デホマクは1945年までにドイツ国内に約300の顧客、2000台のホレリス型マシンをリースし、従業員は約1万人(約8000人がベルリン)という大企業になっていた。9むしろこの規模の資本が敵国ドイツでも生き延びることができていたことには、それなりの権力との妥協あるいは同伴という経営戦略があったといった方がいいだろう。IBMの子会社、デホマクはナチスの政策に妥協してユダヤ人の従業員を解雇したり、ナチスの政策を受け入れることで企業としての存続の道を選択した。デホマクのCEOはナチ党員でもあるハイディンガーであり、彼と米国親会社トップのワトソンとの不仲はよく知られているために、このことが親会社のナチスへの加担の罪を軽減するかのように述べられる場合があるが、私はむしろ、冷徹なビジネス戦略を貫くワトソンは、親ナチスのハイディンガーの存在をビジネスにとって有利と判断していたに違いないと思う。逆に熱烈なナチ支持者のハイディンガーだったからこそ強制収容所のロジスティクスに深く関与できたし、たぶん積極的に関与しようともしただろう。ナチスのユダヤ人たちに対するホロコースト政策を米国のIBM本社が文字通り知らなかったということの方が不自然だと思う。

1942年以降、米国企業の枢軸国における経済活動が厳しく制限されるようになった後も、米国企業の資産保護を名目に経済活動は続けられた。日米開戦時、すでに日本にもIBMの代理店があった。ブラックは「敵国領土にある子会社から真珠湾攻撃以後も受け取り続けた四半期ごとの財務報告書と詳細な月次報告書は、最新の事業展開と競争相手の推移に関する情報を伝えていた。」10と書いている。

1.3. IBMと米軍

他方で、米軍もまたホレリス・マシーンを活用していた。米軍にはIBMの機器を専門に扱う機械記録部隊(Machine Records Units MRU)が設置され、IBMの協力のもとパンチカードの操作に熟達した兵士を育成した。IBM出身の兵士たちは「IBM兵士」と呼ばれて結束も固く、軍の情報収集で特別な任務を担ったとされ、IBM自身も米軍の戦争プロジェクトとして独自のロジスティクス部門を設立した。11また戦場にも機械記録部隊が同伴していた。爆撃の結果、死傷者、捕虜、避難民、物資などを網羅的に記録する任務にあたったという。

IBMの機械は戦争を行うためだけに使われたのではなかった。人を追跡するのにも使われたのである。ホレリスを使って徴兵用の何百万人分ものデータが組織化された。枢軸国の捕虜や作戦中行方不明となった連合国軍兵士の名簿はIBMのシステムで作られた。上はジョージ・S・パットン将軍から下は名もない二等兵まで、どんな軍人でも、世界中どこにいてもホレリスに質問を打ち込めば所在がつきとめられた。12

アメリカでIBMの機械が、人を追跡するのにこのような並外れた能力を発揮できた主な理由は、こうした機械が1940年の国勢調査で広く使われたことであった。詳細で個人的な質問が多数あった。13

そして、原爆の開発でもIBMの計算機が利用された。1945年5月原爆を開発していたロスアラモスでは必要な計算作業に遅れがでていた。原爆を完成させるための温度-圧力方程式を解く作業にIBMの計算機が導入される。14

英国でも、ホレリス・マシーンは軍で用いられていた。ブレッチリーパークのGCCS(Government Code and Cypher School)では、ホレリスの機器が駆使されていた。15ここでは、ドイツの暗号エニグマの解読で有名になったアラン・チューリングが仕事に携わっていたが、一時期IBMのホレリスが使われた。16

1.4. 日系アメリカ人の強制収容

国勢調査などの人口統計を駆使した網羅的な監視技術が真珠湾後の日本人の強制収容所への隔離にも利用された。

ブラックは次のように述べている。

真珠湾攻撃から「24時間以内に、『アメリカ合衆国の日本人人口、その居住地域と財産』という、日系アメリカ人に関する最初の報告書を発表した。次に日には『アメリカ合衆国諸都市における出生地・市民権別日本人人口』を発表した。12月10日には、第三の報告書『太平洋沿岸諸州における性別・出生地・市民権別・郡別の日本人人口』を発表した。国勢調査局はIBMの技術を応用し、1940年の国勢調査に対する回答に基づいて、日系アメリカ人の祖先の人種を追跡したのである。17

上述のように、ホレリス・マシンなどパンチカード方式によるデータ処理の機械化は19世紀末には国勢調査に導入されていたから、1940年の国勢調査で人種別国籍別などによる振り分け作業は十分可能だった。こうした国勢調査などの人口統計を前提にして、真珠湾攻撃直後から日系アメリカ人の強制収容が開始される。およそ12万人の日系アメリカ人を収容する施設が建設されるまで、仮の収容所(AC)が建設される。ネルソン=フライシュマンによると、収容所の労務管理と会計について分析した論文のなかで、ACにおいて収容者は家族識別番号を付与され、各家族のメンバー、個人の所有物、医療行為、商品やサービスの取引を識別するためのIDタグを身につけることを求められた。食事、シャワー、トイレ、洗濯施設は全て共用であり、「個性は日常的に損なわれた」。

ネルソン=フライシュマンはホレリスのパンチカードに言及し、このカードには年齢、性別、学歴、職業、家族構成、病歴、犯罪歴、「再定住センター」(強制収容所をこのように呼んだ)の所在地、日本での滞在年数や教育内容など日本との関係も記載されていたと指摘している。更に、収容者の訪問者のリストや背景情報など広範な情報も集められ、米国に忠誠を誓う者と拒否する者、日本に帰国させる者、要警戒人物などの振り分けも行なわれた。こうした作業で「パンチカードのプロジェクトは非常に大掛かりで即効性があったため、WRAはその機能をIBMに外注した」という。18

1.5. 『IBMとホロコースト』へのIBMの反論

ブラックの『IBMとホロコースト』は、あらためて資本と戦争犯罪をめぐる問題に焦点をあてることになり、訴訟19も起こされる一方で、IBMはこの本に対するコメントを公表し、これまで知られてきた事実以上のものはないこと、また、米国本社はホロコーストの事実を知っていたという証拠はなく、戦時中の文書類は廃棄されていると居直った。20 他方で、ホロコースト博物館は、ブラックが主張する収容所管理へのホレリス・マシンの全面的な導入という主張を受け入れていない。博物館側の主張は、ユダヤ人の移送と組織的な殺害を支えたロジスティクスのなかでパンチカードのような機械化が果した役割りは、生存囚人のデータを管理・追跡する手段としての使用であり、殺害対象者の特定や識別は手作業による処理に委ねられていたとしている。21 最近出版されたIBM The Rise and Fall and Reinvention of a Global Iconにおいても、著者のジェームズ・W・コルタダはホレリス・マシンの採用は限定的だったという立場だ。さらにコルタダは、IBMのドイツ法人にはナチスへの加担の責任がないとはいえず、また米国IBMの創業者、ワトソンにも一定程度道義的な責任はあるかもしれないとしつつも、企業が経営を継続していくうえでやむをえない選択という側面もあったことに理解を示す立場をとっている。22 コルタダの主張は、現地法人に全ての責任を追わせることでIBMの創業者であり、ある意味で、現代であればマイクロソフトのビル・ゲイツ、Facebookのザッカーバーグにも匹敵する国際的に成功した20世紀の米国の経営者ワトソンを免罪しようとするやや客観性に欠けた判断が先行しているようにも思う。

ブラックの本の内容が正しいとすれば、IBMの欧州子会社がやっていたことは、強制収容所とユダヤ人虐殺関連のデータ処理にとどまらず、ドイツ軍やドイツが占領していたフランスなど他の地域も含めて、総体として軍のロジスティクスを支える事業で収益を挙げていたことになり、明らかな戦争犯罪の共犯になる。アンソニー・J・セボックは対IBM訴訟がもっぱら企業の人権侵害、あるいは人道の罪に焦点をあてているが、それにとどまらずむしろ米国への反逆罪にすら該当するのではないかと述べているのだが、日本企業の戦争責任問題が決着していないのと同様、米国多国籍企業の戦争責任問題は全く未解決のままだ。23

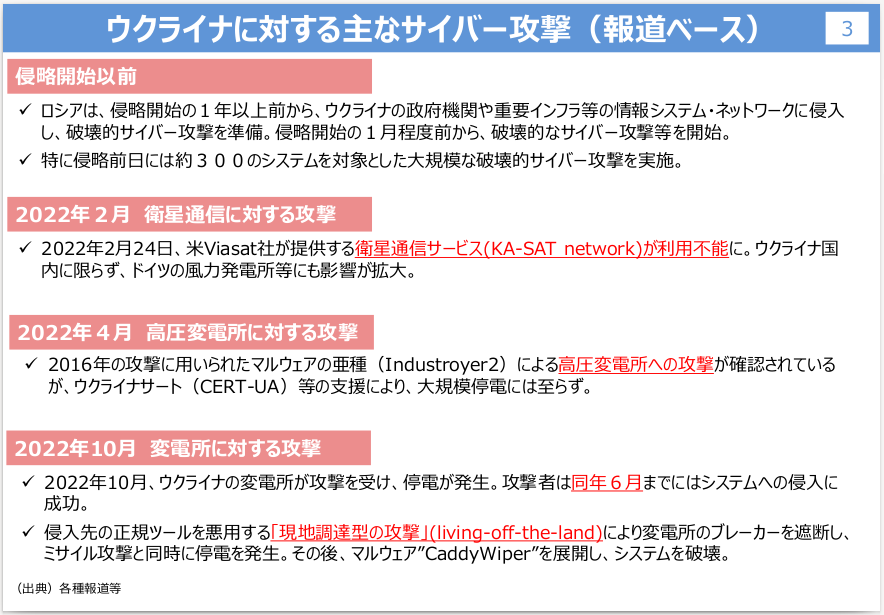

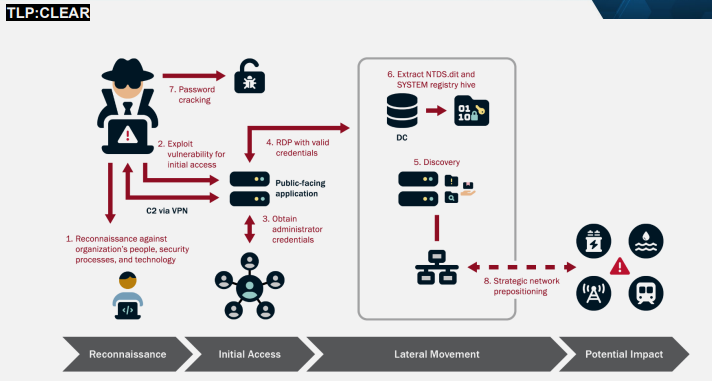

実は私たちが見落としてはならないのは、網羅的監視の技術はすでに20世紀の始めから、その体制の如何を問わず、権力の欲望として根付いていた、という点だ。ホロコーストを完璧にコンピュータで管理できたとみなすことは、むしろ現実的とはいえないだろうが、監視であれ大量殺戮であれ、あるいはその両方であれ、過程を機械化=自動化しようとする強固な意志がナチス・ドイツにも合衆国にも共通してみられたこと、そして実際に無視できない効果をもったはずだということの意味は大きい。24 その技術が現実のものとして実現しえたかどうかではなく、網羅的な監視の技術への明らかな意図や欲望が存在し、この動機に沿った技術開発が実際に行なわれたということ方である。この欲望を実際に達成しうるだけの技術開発や現実のロジスティクスに組み込むことができなかったことをもってその意図そのものが免罪されるわけではないし、こうした欲望の意味が軽くなるわけでもない。むしろ、実現しえなかった欲望は戦後から現代へのコンピュータ技術の「進歩」のなかに確実に継承されてきたとみるべきだろう。また、ブラックの主張が正しかったとすれば、今世紀に入るまで、IBMの戦争への加担が見過されてきたことによって、IBMが体現した網羅的監視と大量殺戮の技術としてのコンピュータという側面がそのまま温存されてきたということを含意している。こうした欲望は、核テクノロジーからミクロな戦争兵器としてのドローンからサイバー戦争におけるインフラ攻撃まで、形を変えながらもその目的、つまり、権力の政治的価値と資本の経済的価値の不断の増殖という目的のための手段としての役割りは相変わらず不変のまま継承されてきたということを見落してはならないだろう。

1.6. ホレリス・マシーン開発の背景

監視社会問題は、コンピュータ・テクノロジーが可能にした大量監視の問題として私たちの目の前にそびえたつとしても、コンピュータ以前の時代にすでに大量監視のテクノロジーへの強い欲望があったことは間違いない。しかも、この欲望は、ナチスドイツのような体制に固有だったのではなく、米国においても同様に発現していた。制度・権力に対する敵対集団とみなされた人々を選別して監視し、あるいは隔離・収容するために必要な技術への欲望うぃ背景に、コンピュータをこうした目的に利用可能な技術であることの発見が促された。

日系アメリカ人が突然、米国にとって監視対象となったときに、この対象を即座に把握できたのも、そもそもの国勢調査に人種などについての詳細な項目が記載されていたこととともに、必要に応じた効率的な情報処理を可能にするテクノロジーが開発されていたからだ。当時の国勢調査では、調査データに住所や居住者の名前が記されていたから国勢調査から個人を特定することは不可能ではなかった。日本人10人を一個の点で表示する人口密度地図が作られた。この手法はオランダでも強制収容所への移送計画で使われていた。ドイツにおいても同様にユダヤ人を統計上識別できるような制度があらかじめ存在したことが、IBMのデータ処理技術を利用する前提条件だった。IBMのナチスへの協力に関するブラックの本の評価の是非に注目が集まりがちだが、私は、機械化の技術が導入されようとされまいと、カテゴリーとしての人種や自国民と外国人の識別によって人口をカテゴリー化しようとする権力の強い意思が19世紀の近代国家形成とともに強化されてきたことの方が、問題の本質としては重要なことだと考えている。

第二次世界大戦中のIBMの行動は、現代の多国籍企業の行動を理解する上でも多くの示唆を与えている。国家間の対立・摩擦といった政治的な枠組が資本の投資行動を一方的に規定するような関係にはないということだ。資本は、利潤最大化を目的として手段を選択するのであり、道義や正義あるいは人道などという観点は、この最終目標の実現のためのレトリックとしてこれを利用することが利益に繋れば利用するというに過ぎないものだ。多国籍企業にとっての行動選択の最適解に人権とか人道は優先項目としては存在しない。米国の企業だから米国の国益に従属した行動をとるとは限らない。国益に沿う行動をとりつつ、「敵国」におけるビジネスをも同時に展開可能な戦略をとる。このような行動パターンは、現代の巨大IT企業にも確実に受け継がれている。それは、市場経済における資本の行動原理が常に最大限利潤の追求という非常にシンプルな基準に従うという性質が資本主義に本質的なものであるからだ。では資本主義における国益はないがしろにされるのかといえばそうではない。国家は、資本の経済活動との相互依存のなかで、政治的権力の最大化を達成しようとする。政治的権力にとって法的強制力はその重要かつ唯一にちかい武器になるが、資本との利害のなかでこの強制力の構造が形成される。

効率的に目的を達成する上での最適な技術の開発あるいは選択において、技術は目的に従属する。目的を設定するのは、権力であり、権力が設定した目的が、いかなる理由で選択されたのかという問題は、技術の問題ではない。この意味での目的は、合理性とか理性の領域の問題ではなく、権力の最大化にあるが、この最大化とは量的な概念ではなくむしろ政治的権力に収斂する力の概念であり、この力とは、権力がその支配下に置く人間集団が権力に対して向ける同一性や恋着のような欲動の集団的なエネルギー、リビードの力に由来する。この意味で、技術が指向する目的を支える文脈は、資本と国家の二重権力によるとしても、その背後には社会を構成する人々の複数の文化的な価値も無視できない要因をなしている。

1.7. 制御の構成:「社会有機体」の細胞としての人間=データ

米国やドイツに限らず、権力には、一方に排除・収容あるいは「絶滅」を企図する意志があり、他方に、保護、同化、寛容のための意識の囲い込みがある。これが権力のベクトルの弁証法的構造だ。この権力の意志が要請する目的を実現する上での最適な技術が資本主義における効率性と予測可能性(結果の確定性)によって規定されるとき、数値化と分類による制御のための機械の開発という発想・実現をもたらすことになる。絶滅に用いられる技術と同化(規律と訓練)の技術は同じ技術なのだ。

19世紀末のIBMに代表される事務の機械化は、明確なベクトルをもって展開されることになる。国勢調査に代表される大規模な人口センサスの情報処理は、絶滅と同化の技術的な基礎という傾向を端的に、国家規模で、しかも、資本の技術によって可能となった国家の技術という構図のなかで、はっきりとした姿をとる。

ホレリス・マシンを開発したハーマン・ホレリスは、英国王立統計学会で、1880年の国勢調査まで、人口のうち独身、既婚、未亡人の割合や米国生まれの白人、外国人の白人、有色人種に分類するのが精一杯でしかもデータ処理に長年月を必要としていることなどを批判した。彼は、これに対して、1890年の国勢調査ではホレリス・マシンを用いることによって、より詳細な人口の分類とクロス集計をより短い時間で処理できることになったと発表した。たとえば、地域別、年齢階層別の性別の分布、婚姻の有無、両親が米国生れなのか、外国人なのか、白人なのか有色人種なのかだけでなく、有色人種についても「黒人、ムラート、クァドゥルーン、オクトルーン25、中国人、日本人、インド人の区別」が可能であり、更に 英語を理解できるかどうかの識字についての状況も区別可能だとした。26

ホレリスがパンチカード式の統計処理の自動化機械を開発しようとした経緯は、こうした動機を支えるだけの社会的なニーズがあったからだ。国勢調査による人口統計の網羅的な把握の限界は、その処理をすべて人間の手作業に依存しなければならないというところにあった。他方で、国勢調査の目的は単純に人口を数えるというだけではなく、人口の属性を可能な限り詳細に把握することが統治機構にとって重要な関心になりつつあったということを示している。性別や年齢、そしてなによりも人種の人口構成への強い関心は、世代の再生産を家族に委ねる一方で、国家の人口についてのある種のモデルを構築したいという権力の意志のあらわれを反映している。とりわけ米国では、大量の移民が流入する時期でもあり、外国人であるかどうか、白人であるかどうかという関心は政治的な権利の境界に関わった。統計的に、国籍と人種によって「国民」のカテゴリーの輪郭を形成するためには、以前から存在したあいまいな「人種」をめぐるカテゴリーを実際に人口統計として分類可能な技術的な定義とすることによって、客観性の外観と実体が人為的に構築されることになる。この傾向は、19世紀後半以降、ダーウィンやロンブローゾのような生物学に基づく人間の研究が社会的な人間類型を基礎づける科学の展開と結びつくことによって、フーコーが「生=政治」と呼ぶ数値化されたりデータ化された生物学的身体性への支配の技術の発達へとつながることになる。こうした環境が、開発を担う技術者集団(テクノクラートと後には呼ばれることになるだろう)の人種的な偏見を正当化し、技術者たちは、人口の人種分類や正常と異常などのカテゴリーを生物学的に特定しうる以上、人間を遺伝や生物学的な特異性に還元して、これを権力の支配に有用な人口のコントロールの客観的な参照枠としうるような技術的適用を試みた。この意味で、白人支配層とその同伴者たちの偏見は、技術によってカテゴリーとして固定化され、そのことによって構造的な偏見と差別の言説があたかも客観的な事実であるかのようにみなされて、技術の設計図に書き込まれ正当化されることになる。

この時期に産業界を席巻した科学的管理法27は、労働過程の主導権を資本が握る手法として、作業手順を細分化し、各作業に要する標準的な時間を定め、用いる道具なども標準化して労働者の裁量を可能な限り奪うものだった。労働の細分化に用いられたのが、映画の手法であった。フィルムに収められた人の動きは動作のデータ化を通じて最適な作業の手順を資本が把握して指揮・監督する体系的な技術として、労働者の主体性を最小化する技術でもあった。労働を細分化する発想と人口を細分化する発想は、いずれも対象を最小単位に細分化することを通じて対象を効率的に把握しコントロールすることが可能なものへと変容させる点では共通する意図をもつものだといえた。細分化された動作であれカテゴリーであれ、これらは標準化のための単位ともなるものだ。一旦標準化がなされると、作業の標準的なありかた、つまり理想的な作業モデルに身体の動作を適応させるような資本による指揮・命令の力が生まれる。カテゴリーとして細分化された人種であれ家族であれ、標準化のなかで画一的なモデル=ステレオタイプが形成され、このモデルに基いて現実の人間に対する政治的な権力の力が生まれる。経済的であれ政治的であれ、それが権力としての力として具体的な諸個人に対して向けられるためには、その力が向かう対象が明確なカテゴリーとして類別されている必要がある。こうした力とその対象の関係は、それまでは、人と人の関係のなかで、とりわけ法と規範意識がその役割りを担っていたが、これに加えて人の行為や属性を細分化する生物学的な技術によって力の作用点を特定する新たな統治の方法が法をも凌駕するほどの影響を徐々に及ぼすようになる。20世紀は、二度の世界戦争と冷戦、そして対テロ戦争という永続的な戦争状態のなかで、この技術と法を相補的に用いる経済的政治的な権力の新たな構成が発達してきた時代だと総括するとこもできるだろう。

2. 機械化と<労働力>の歴史的背景との関連性

2.1. 資本主義に固有の二つの指標――時間の効率性と結果の予測可能性

ここで話をもう一度、より大きな社会的歴史的な文脈のなかに位置づけながらみておきたい。

第一章で私は機械が<労働力>としての資本主義的な身体の構成に与えた影響が、工業化から情報化へと展開するなかで、どのような変質と矛盾を抱えることになってきたのかを概観した。この点と上で、ひとつの歴史的な例示として述べたIBMの計算機と戦争・ホロコーストとの関係について、今一度みておきたい。

力学的な世界観を背景にして、これが社会の技術として産業に応用されるような方向をとった資本主義の発展経路には、それなりの資本主義的な合理性があった。つまり、価値増殖体としての資本が最適な投資―利潤の循環を実現するとすれば、社会は、時間の効率性(スピードアップ)と結果の予測可能性(不確実性によるコストの最小化)を目指すことになる。時間の効率性は、資本の回転が資本の利潤率に影響するから、スピードアップは重要な意味をもつことになる。時間の効率性が社会の経済的な価値の中心を占めるようになったのは、市場経済が社会の経済を支配し、この市場経済の中心的な組織が価値増殖体でもある資本となったことによる。市場の歴史は近代以前の長期にわたる人類史のなかに周縁的にはみられるが、社会の経済の中核をなすことはなかった。自然を労働対象とするアルカイックな社会であれかなり組織的で規模の大きな定住型の農業を経済の中心とする社会であれ、自然の時間に人間が従属する。農作物の生育の速度は定数であり、変えることのできな労働の前提だ。スピードアップを競うことに意味はない。自然の変化は機械のように予測可能ではないが、しかし、自然の景観や天体が示す星の位置や、風や波の変化を経験的に理解することによって人々は、機械とは全く異なる世界の了解構造を内面化してきた。近代の機械化社会が求めるような予測可能性や確定性はここにはないが、別の意味での、予測可能性をもっていた。

しかし、資本主義的な機械化の要請は、人間を別の眼差しで評価していた。自然や人間の<労働力>に全面的に依存するよりも、自然を物として自由に操作可能な対象とし、設計図通りに作動し、改良によって限りなく速度を早めることのできる機械を好む性向もち、人間を資本の意図通りには動かすことのできないやっかいなコストとしてしか理解しないようになる。<労働力>は商品化されたとしても、人間は文字どおりの意味での物になるわけでもなく、その買い手である資本にとって完全に自由に使用できるわけでもない。労働者は<労働力>を売る以外に生存の選択肢がない状況に置かれることで「働く」ことを強いられるわけだが、だからといって労働の意味を内面化できるとは限らない。ここに労働者の「抵抗」が生み出される社会的な原因があるわけだが、この「抵抗」は政治的集団的な抵抗だけではなく、労働者たちが伝統的に維持してきた生活様式そのものが資本のリズムに抵触することから生じる社会的な摩擦が、マルクスが本源的蓄積と呼んだ過程が数世紀にわたって社会問題化の焦点をなし、この過程は現在まで続いている。マルクスが指摘していたように、大量の<労働力>を商品として調達するシステムは労働者による抵抗に直面し、この抵抗に対する解決の手段が機械化による労働者の排除となる、という近代社会が有している大きな傾向は、現代に至るまで例外なく貫徹している。

19世紀的な機械は、労働者の労働を単純労働化し、次にはこの単純労働を機械に置き換えることによって労働者そのものを排除した。労働者を機械の補助的な位置に置き、いわゆる死んだ労働(機械)による生きた労働(生身の労働者)へに支配を通じて、労働者の動作を制御し、生産過程の結果の確定性(予測可能性)を獲得することにあった。20世紀のコンピュータは一面では、この19世紀の資本主義の基本的な労働者=人間観に基き、これを高度化したシステムともいえる。

機械の発明や技術革新が資本主義の発展を促したわけではない。むしろ機械化をもたらす社会的な駆動力は、労働者に対する資本の制御の力を確立することなしには最大限利潤を実現できないという階級構造に内在する摩擦と抵抗にあった。フーコーは、監視社会のモデルとしてベンサムのパノプティコンを引き合いに出しつつ、工場、学校、精神病院、刑務所といった組織に注目した。しかし、工場は学校などの組織と決定的に異なるところがひとつある。このことにフーコーはあまり注目していない。たしかに学校などは、工場の<労働力>が必要とする規律(定時に出社し、労働と休憩を明確に区別し、指示された作業を効率的にこなす能力を発揮するなど)の習得が目指される。しかし、工場を経営する資本にとって<労働力>はコストであり、可能であれば機械への置き換えによって排除されるべきものとして扱われている。この点で、支配者である資本の労働者の処遇への動機は、他の組織とは決定的に違う。学校、精神病院、刑務所はともに、人間そのものを究極的には機械に置き換えて排除することを目的していないし、経済計算における「コスト」に還元できるものともしていない。そうではなく、収容されている人間を、あるべき人間の規範に沿って再構築することが目指されている。学校、精神病院、刑務所も、生徒や病者や受刑者を機械に置き換える動機をもたない。資本の場合、人間の組織編成は、将来、機械への置き換えが可能になるような見通しのなかで組み立てられる。作業手順が細分化され単純化されるのは、労働者の負担軽減ではなく機械化への潜在的可能性の意志が背後に秘められており、機械への置き換えの予兆である。

しかし、こうした手法が資本における<労働力>の制御全てに適用できるわけではない。とくに、資本の規模が拡大し、管理部門が労働者によって担われるようになり、更に、商業や金融などの組織は、物的生産を担う工場のモデルを適用しえない<労働力>、いわゆる事務労働であり、ホワイトカラーの<労働力>の組織化を必要とした。他方で、近代国家の統治機構の巨大化が行政組織を官僚制として整備する方向をとる。

機械化は更に生産過程から事務・管理部門へ、そして更に国家の行政組織に導入されるとともに、従来では困難とされた領域、つまり思考=意思決定の領域において、その確定性を機械に担わせる方向をとってきた。現代のコンピュータは思考=意思決定そのものを更に自律的に担う方向へと進み、人間に残された最後の領域とみなされている感情に関わる心的な機能の機械化への関心がおおきくなっていく。歴史的な傾向をみると、人間の総体としての行動と思考が人間から機械への移転されるのがわかる。同時に監視の技術のターゲットも、工場労働者から労働者一般へ(とりわけホワイトカラー労働者へ)、そして、労働者という限定された属性が取り払われて、多様な属性を担う人間そのものを、その時間と空間の限定なしに総体としてターゲットにしようとする方向で「進化」してきた。

こうした傾向は、資本主義が制度として抱えてきた構造的な矛盾に対する権力の対応のある種の弁証法の過程である。19世紀のイギリスは膨大な都市無産者層という歴史上始めての事態と、フランス革命以降の近代社会の新たな民衆の権利概念を背景に、諸々の社会主義は、資本主義の構造的矛盾を階級闘争を通じて克服した先に獲得されるであろう社会とみなされた。第一章で述べたように労働価値説をめぐるイデオロギー闘争と機械化の導入は、資本に進歩と繁栄の主役の座を与え、機械化を社会の進歩という意味づけを与えることによって、資本主義の正統性を確保しようとするものだった。社会主義あるいはコミュニズムとして私たちが構想すべき社会は、近代世界が標榜する民主主義や自由と表裏一体をなす監視や制御の隠されたメカニズムをいかに廃絶しうるか、という課題を背負うこのになる。

2.2. 国家による生産過程

もちろんこうした資本と国家の意図が、現実の資本主義の構造的矛盾そのものの解決を導いたわけではない。むしろ、問題は、階級闘争の戦場を中心に構築されてきた資本主義に対する批判と擁護の枠組の外側に漏出する形で、徐々に表面化することになる。資本主義が階級構造の矛盾を抱えながら、その制度内への抑え込みと摩擦の調整のノウハウを蓄積するなかで、階級的な矛盾に対する資本主義の調整機能もまた洗練されるようになる。その核心をなしたのが、資本主義的な生産過程の構造のなかに、資本が担う生産過程に加えて、国家が担う生産過程もまた形成してきたという点である。

19世紀に起きた工業における労働過程における機械化と労働者の労働の細分化では、こうした資本の生産過程のなかの労働対象と労働生産物は文字通りの原料と物としての生産物だった。ところが20世紀では、労働対象は物から人へと拡大してゆく。人を労働対象とする過程は、資本にとっては、商業やサービス産業のように、買い手としての人間の意識に働きかけて新たな欲望を形成し消費行動を制御しようとする過程として現われるわけだが、国家にとっては、人口という対象に対して、これを政策の遂行によって新たな属性をまとった人口として再構築する過程として国家の統治機構のなかに組み込まれるようになる。これは、人口をカテゴリーに沿って識別し、国家の政策目標にあわせて集団としての人の行動を制御するような技術を通じて、人に対する操作的な力として登場する。教育や医療は、この意味での人間の再構築のための制度となる。普通選挙制度=議会制度を媒介として階級的な利害が調整されるようになり、この観点からみた場合、国家は、有権者という労働対象に対して、投票行動を制御することを通じて、主権者を国民意識の主体とする人口を生産する過程を担うものとみなすことができる。物から人へと、操作対象=労働対象が拡張され、労働者の労働もまた、その対象が人であることによって、再帰的に自己を含む人口の再構築に結果するような回路に組み込まれるようになる。ファシズムとニューディールはこの見取り図に基く二つのバージョンだった。いずれのバージョンも、物だけでなく、人間もまた物と同様に操作可能な対象として処理するにはどのような技術が必要なのかという点に強い関心をもつような社会を形成することになった。

さて、19世紀の資本主義の矛盾、あるいは階級闘争の主要な舞台が当時の最先端をゆく機械制大工業の労働現場にあったとすれば、また、機械化と工業化に直接影響される周辺の産業にあったとすれば、このことが逆に構造的矛盾の表出のひとつの限界をなしてもいたといえる。その限界とは、機械化によって工場の秩序に労働者の行為を抑え込むことができたとしても、可能なことは行為の機械への従属にすぎず、労働者の24時間を資本の支配に服させるような制度はなく、労働者の意識そのものを資本主義の支配的なイデオロギーへと転換するための技術は工場の機械には備わってはいない、という限界だ。この限界が20世紀の資本主義的な矛盾をめぐる新たな亀裂を表面化させることになる。階級構造の矛盾は「解決」されたのではなく、暫定的に制度内に封じ込められたにすぎず、常にこの封じ込めの危機という問題が存在した。

他方で、資本主義の権力は、その支配のターゲットを狭義の労働者あるいは労働現場における対立から総体としての人口を根こそぎ資本と国家の意識に還元しうるような制御へとシフトさせてきた。こうした転換を促した最大の出来事は、第一次世界大戦だった。この戦争によって、階級闘争はナショナリズムによって分断され、大衆としての労働者が国境を越えた階級の連帯と「国民」へと収斂する人口との間を揺れ動くことになる。20世紀の最初の四半世紀は、資本主義にとっては、この矛盾の封じ込めをめぐる試行錯誤の時代でもあり、ロシア革命からドイツやイタリアへと革命の波及をみることにもなった。政治的権力は、国勢調査のような人口を網羅的に把握し分類して監視する技術を獲得しつつあるなかで、労働者の闘争はこれに対抗できる人口戦略を確立することができなかった。

2.3. 人口の管理

労働現場における行為に対する機械による制御に続いて、資本と国家が取り組んだのが、総体としての労働者の言動への監視と、意識そのものの制御という問題だった。端的にいえば、階級意識を無化し、国民意識と資本の意識への同化を可能にするような制度の構築である。

資本主義は理念として個人的自由を掲げるが、この意味合いは、18、19世紀の封建制との対抗のなかで主張された個人主義と自由が、市場経済にとって必要な前提である限りにおいて保証されたにすぎず、資本主義は本質的には機械との親和性が優位にたつ人間嫌いの体制である。20世紀になると、社会主義、共産主義あるいは諸々の左翼の主張との対抗という文脈のなかで、市場経済と議会制民主主義が普遍的な意味での自由の唯一の実現形態であるというイデオロギーによって、それ以外の自由の可能性が抑圧されるようになる。同時に、いかなる社会もその社会の正統性を根拠づけるために過去の歴史的な記憶を(不都合な事実を隠蔽しつつ)神話として再構成して、現在の統治の永遠性を根拠づけようとするために、機械と伝統のキマイラの様相を呈するようになる。

監視社会への関心は、オーウェルの『1984』にみられるように20世紀初頭から一貫した権力の欲望であるだけでなく、監視を合理的な社会を制御するための手段として、労働者による労働者に対する自発的自律的なプロセスも含むものとして定義するなら、それは社会主義の計画理念にも組み込みうるものともいえた。「計画」の問題は、マルクスが『資本論』の再生産表式で論じ、後にローザ・ルクセンブルクが『資本蓄積論』でアップデートした構造を意識的に抽出することによって、市場経済の「無政府性」や私的所有と生産の社会的性格の矛盾を止揚しうる観点を提示しようとするものだ。資本主義の競争や政治的な支配の主観的なレイヤーを背後で規定する構造を目的意識的に抽出して制度化しようとしたのが社会主義の「計画」という発想だった。この「計画」という発想は、ある種の妥当性を一面では有しており、これがコンピュータによる高度な情報処理と結びつく可能性もありうると期待されて、投入産出分析からサイバネティクスに至る様々な試みをもたらす。しかし、今私達が注目しなければならないのは、こうした計画的な理性によっては把握しえない人間の側面である。しかもそれは、情動とか感情といった概念に還元することもできないものであって、ある意味では合理的な判断や言動をも含みながら、ここに留まりえない領域としての人間の側面である。この側面こそが、20世紀から21世紀にかけて、資本主義が主に関心をもって注目し、制御と統制の対象にしようとしてきたものだ。

こうして合理性と非合理性を不可分一体のものとする人間を総体として制御し統制するためのテクノロジーをめぐる問題が20世紀資本主義のひとつの焦点となる。この問題は、フロイトの無意識に始まる意識と行動の不合理から文化の領域へと展開する側面、ドイツ、イタリアそして日本のファスズムに特徴的な高度な工業国家を目指すこと(日本の場合であれば高度国防国家と称された)と、太古へと回帰するロマン主義的な伝統との奇妙であるがしかし現実に実在する構造を支えた社会意識の問題の両面から論じる必要がある。20世紀初頭は、この点で、無/意識とイデオロギーの生成と制御という課題を発見したことによって、人間を制御するとい主題がより複雑性を帯び、困難を呈した。この困難に対して、俗流マルクス主義(そしてスターリン主義)は、ありとあらゆる非物質的な意識をめぐる創造/想像力の世界を観念論として排し、結果として、社会主義の墓穴を掘ることになり、現実を超越するあらゆる試みが、資本主義を前提とする美学の文脈に回収されてしまう。これが20世紀の文化を構成することになる。

資本と国家の関心の軸は、19世紀から20世紀初頭のユアやテイラー、あるいはヘンリー・フォードが構想した<労働力>制御の技術から、広義の意味での無意識を包含する「意識」そのものの制御を精神医学から美学や芸術、そして大衆文化とマスメディアによる日常生活の包摂に至る広範な領域が視野に収められはじめることによって、資本にとっても国家にとっても未だに領有しきれていない領域の開発へと移行していく。政治の領域でいえば大衆民主主義を前提とした集団の意識制御の問題であり、経済の領域でいえば「豊かな社会」の消費生活の問題であり、文化の領域でいえば、リアリズムに還元できないあらゆる領域を美学のカテゴリーによって覆い尽すという問題であり、これらを通じて、資本主義が未来を先取りし、未だ実現しえていない世界を唯一占有することが可能なシステムであるということを宣言することによって、コミュニズムを凌駕しようとした時代でもある。

これが21世紀の資本主義の前提をなす特徴になる。つまり、高度なコンピュータ技術による情報通信産業がコミュニケーションを資本の領野に組み入れた結果として必然的にかかえ込んだ「文化」というやっかいな領域の問題である。他方で、同じ問題が国民国家の側ではナショナリズムの問題として表出する。文化やナショナリズムがどのようにして、コンピュータのアルゴリズムと折り合いをつけられるというのか、という問題である。

3. 行動主義

統計データとして数量化された人口を基にした人口への制御の技術は、人間をデータ化可能な存在として把握することを意味するだけでなく、こうして把握された人間こそが人間の本質部分であるという確信が共有されることによって、制御の正当性もまた担保されることになる。しかし哲学であれ宗教であれ、外形的に観察可能な人間の背後に、何か隠された人間の本質のようなものが存在するといった考え方が人間観を支配してきたとすると、こうした考え方を保持する限りにおいて、観察可能でデータ化され数値化された人間をいくら詳細なカテゴリーの網の目で捉えたとしても、人間をその本質において理解することには到達しないことになる。

ホレリス・マシンのような大量の人口データを解析することを通じて人間を把握して、制御するという方法が、人間を理解する上での思想的、理論的な妥当性をもつものだというお墨付きを与えたのが、プラグマティズムや行動主義の心理学といった人間観だったといっていいだろう。現象や行動の背後にあるデータによっては証明しえないなにものかを否定する思想は、政治と経済の実務の世界を支えただけでなく、自然科学者たちの人間観にも影響を与えたといってもいい。こうした人間観なくして、コンピュータを大砲の弾道計算や物理的な自然現象の解析だけでなく人間そのものの分析に適用しようとする動機は社会的な合意を得られなかったに違いない。

3.1. J.B.ワトソン

3.1.1. 意識の否定

人間とはどのような存在なのかという問いが生物学的な人間に還元できない理由は、意識や心理といった概念で論じられてきた人間の非生物学的な側面にある。この意識と呼ばれる領域は、上述したようにデータ化の対象にすることが極めて困難な領域でもある。しかし、この意識を対象として科学的な理解によってその謎を解き明かそうとする学問が19世紀から20世紀にかかて急速に発展してくる。心理学や精神医学といった分野であり、更に精神分析がこれに加わる。他方で、こうした傾向と真っ向から対立する考え方もまた登場する。それが行動主義と呼ばれる心理学の考え方だ。行動主義こそが、人間をデータとして処理することによる人間の理解にある種の学問的妥当性を与えた。後にみるように、行動主義の方法はホレリス・マシンのような人口についてのデータ処理の方法とほぼ重なる考え方を示したものといえる。行動主義は伝統的な自然科学の方法、実験室による実証という方法をとったのに対して、ホレリス・マシンは行動主義の仮説を実際に実証可能な技術を与える端緒となったといってもいい。アラン・チューリングが数学の世界で構想したことが後にコンピュータとして具体化したように、行動主義の構想もまたコンピュータの開発によって具体化された。言い換えれば、行動主義は、監視社会を正当化する人間解析に理論的な根拠を与えた。以下では、行動主義の創始者とも目されるJ.B.ワトソンの『行動主義の心理学』をとりあげる。

行動主義は、この語に体現されているように、人間の心理とは人間の行動を意味するものであって、「意識というものは、明確な概念でもない」のであり「意識というものがある、という信仰は、迷信と魔術のあの大昔に生まれたものだ」28と主張する。

ワトソンが率直に「行動主義者は、物理学者が自然現象を支配し、操作するように、人間の行動を支配したい。人間の活動を予言し、支配することは、行動主義心理学の仕事である」29と述べている。行動主義の目標は人間の行動を支配して将来の行動を予測可能なものとすることにある。人間の行動を支配したり予測できるということは、人間の行動が本能のようにあらかじめ生得的に獲得された条件によって縛られることはなく、他者によって操作可能だということを意味するから、本能という概念も否定する。本能と呼ばれてきたものは、「大部分訓練の結果」であり「人間の学習行動の一つ」として理解できるとする。また「われわれは、能力、才能、気質、体質、性格の遺伝のようなものはない」30とする。

同様にワトソンは、「記憶」という概念も用いない。以前出会った状態に再度出会ったときに、同様の反応を示したりする行動は、記憶によるのではなく、学習と習慣形成に基くとする。幼児期はこの習慣形成の時期ということになる。これは、パブロフの条件反射の考え方に通底する。

人間は、行動を改善するように促すを刺激受けることによって、行動の改善を学習する。しかし、この刺激に慣れると学習効果が薄れる。この効果低減をどのように克服して改善を継続させるのかはビジネスにおいても「重要な問題の一つ」31260と指摘する。

そして行動の「意味」を求めること自体も否定する。なぜならば「意味ということばは、哲学と内観心理学から借りられた歴史的なことばである。それには科学的な含蓄がない」からであり、従って「行動主義者の前提は、意味についての命題を含んでいない」32のであり、また意味という概念を必要としないという。

「われわれが、あらゆる形の個体の行動の発生を理解し、その機構の多様性を知り、この機構の一つをよび起す種々の状況を整理したり、操作できるとき、われわれはもはや意味のようなことを必要としない。意味というのは、個体が今何を行っているのか、を教える一つの方法にすぎない。」33

このように「われわれ」は対象となる「個体」を操作できればよいのであって、意味は不要だということは、対象とされる個人に対して行為の意味づけによって行為を促す動機付けを与えるという方法をとらない、ということでもある。人間が行為の意味を自ら理解し、納得することを通じて行為を実現するという道筋をとらず、いかなる動機や意味付けを個人が抱いてもよく、結果として、その行為を通じて「われわれ」が計画した目的が達成されればよいのだと考える。グラムシは工場労働者が単純労働の繰り返し作業の中で、言わば解放された思考の自由を利用して資本との闘争を構想することの可能性を指摘したとすれば、ワトソンは、こうした観念的な反逆の自由などはどうでもよく、結果として資本の指揮監督に従って作業し成果を上げられれば、それが全てである、という立場をとった。こうした意味での目的を達成できるような合理的な道筋を立てることが科学の任務だというわけである。いいかなる内心の自由を人間が抱こうとも、こうした自由によって束縛されない資本による結果の確定性を人間に対して実現できる、というのが行動主義の信念ともいえた。

私が第一章で述べたように、資本主義における労働とその意味の剥奪と意味の再充填という身体性の搾取からみたとき、意味と行為のこの分離は、意味の搾取を正当化する「科学」としての役割りを果しているのは明白である。つまり、意味を、人間の行為にとって不可欠な条件から排除することによって、人間の行為は、その人間に対して支配的な力を行使しうる者が操作するものとなることが最も最適な人間のありかただということでもある。ただし、ワトソンは意味の真空状態を肯定したのではなく、意味を与件としたのだ。その与件とは資本主義の支配的なイデオロギーや倫理を定数として変化や変更可能なものとはせず、それ自体を習慣の体系に組み込んだのだ。意味は与件であり、その上で行動主義が関わる個人の行動を操作しようというわけだ。

後に述べるように、行為の意味を与件とすることはできないし、間違ってもいる。行為の意味をめぐる社会意識の対立―資本のための勤労倫理か労働者の権利を獲得するための階級意識か―の現実を踏まえれば意味は与件にはなりえない。

3.1.2. パーソナリティとは

ワトソンは人間を「組み立てられた有機的な機械」とみなして、次のような観点から人間を操作可能な存在として考察する。

「一個人のパーソナリティ―彼が何の役に立つか、立たないか、また何が彼の役に立たないか―を研究するさいには、われわれは、彼が日常の複雑な活動をしているとき、彼を観察しなけでばならない。この瞬間や、あの瞬間ではなく、毎週毎週、毎年毎年、努力しているときも、誘惑されているときも、金持ちなときも、貧乏なときも、観察しなければならない。いいかえると、一個人のパーソナリティ、すなわち「正札」をつけるためには、店に招き入れ、できるかぎりの検査をしなければならない。そうすると、ついにわれわれは、彼はどういう種類の人間か―どういう種類の有機的な機械か―がわかるようになる。」34

こうして「どういう人間機械が役に立つのかを述べ、その未来の能力について、社会が知りたいときはいつでも、役に立つ予言をすることが、行動主義者の科学的な仕事の一つである」35という。では具体的にどのようにして「人間機械」を操作可能で将来に向けて学習効果をもたらすように解析しようとするのだろうか。彼は、個人の行動を生まれてから24歳まで詳細に観察してデータ化でき「あなたがすることができるあらゆることに対する習慣曲線」がプロットされているとする。彼は、人間の誕生から5歳までの生育過程を、生理的な身体の働きから喜怒哀楽の感情表現に至るまで多様な「活動の系統」を詳細にプロットできるという仮説をたてる。更にこの仮説を成人年齢まで延長し、個人のパーソナリティを構成する様々な「体系」を例示する。たとえば、靴職人として仕事をしている24歳の若者のばあいであれば、靴作りの習慣の体系、宗教的な習慣の体系、愛国的な習慣の体系、結婚生活の習慣の体系などなどである。「この図の中心的な考え方は、パーソナリティは優勢な習慣の体系からできているということである」とし、例示はそのごく限られたものだけを示しているにすぎず実際には何千という習慣の体系があるという。

「あなたはすでに、夫婦の習慣の体系、両親の体系、大勢のまえでしゃべる体系、深淵な思想家の思想の体系、恐れの体系、愛の体系、怒りの体系のような、たくさんの体系にている。これらのすべてはもちろん広い一般的な分類だが、非常にたくさんの小さい体系に分解されるはずである。しかしこのような分類でさえ、われわれが示そうとしている事実についての概念をあなたに与えるのに役立つだろう。」36

つまりパーソナリティと呼ばれているものは実際には「われわれの習慣の体系の最終産物にすぎない」と定義する。パーソナリティを構成する数千の体系は相互に対等な関係にあるのではなく、これらのなかで「優勢な体系」としてワトソンが指摘するものが手を使う分野(肉体労働の分野)、咽頭の分野(言語の分野)、内蔵の分野(情動的な分野)だという。そして「これらの優勢な体系は、明白であり、見ることが用意である。そしてそれは、われわれが個人のパーソナリティについてすみやかに判断を下すとき、その拠りどころとして役に立つ。そしてわれわれは、これらわずかの優勢な体系をもとにて、パーソナリィを分類する」37と述べている。

ワトソンは、パーソナリティを可視的で客観的に観察できるものとし、しかも多くの習慣の体系の総和だとみなした。このようにパーソナリティを理解することを通じて、人間の行動を支配し、将来の行動を予測可能なものとして操作しうるとする考え方を根拠づけようとした。

3.1.3. (間奏)行動主義の重要な問題提起:刑罰=報復主義の否定。

監視社会批判では、国家権力による監視が何を目指すものなのかをどのように論ずるのかで、いくつかの考え方の違いも生まれる。フーコーの『監獄の誕生』の議論以降、監視とはオーウェルの『1984』のようなイメージよりも、むしろ教育や規律訓練を通じた自発的な同調行動の形成を促すメカニズムに注目があつまってきた。このことを具体的な刑罰の問題として考えるとき、刑罰が応報刑なのか教育刑なのか、という論争とも関わることになる。ワトソンの議論には犯罪者に対する行動心理学のアプローチが含まれている。ここでは、ワトソンの議論を日本の刑法学が戦前から議論してきた客観主義と主観主義の対立を絡めてみておきたい。

ワトソンの行動主義は、人間を環境のなかで学習させて変えることが可能であるとみなし、本能や遺伝に原因があり変えることのできない要因を否定する。ワトソンによれば、意識も記憶もその存在を証明することのできないものだという。この徹底した操作主義は、監視社会のイデオロギーとしてはうってつけだが、全く評価の余地のない議論かというと実はそうともいえない。とくにワトソンが人間が犯す犯罪に関して述べている主張には、検討すべき論点がある。

ワトソンの主張からの論理的な帰結として当然のことだが、ロンブローゾのような犯罪学者が主張する犯罪者の性格を遺伝的な体質に還元する考え方を受け入れない。「情動とよばれている複雑な反応型が遺伝だという証拠がないことを知らなければならない」38と述べ、情動は遺伝ではなく、習慣の型であって後天的に作られるものだと主張した。したがって、犯罪に対する刑罰についても、犯罪者への報復あるいは苦痛を与えることを目的とする懲罰ではなく、更生の手段とみなすべきだという立場をとる。つまり、習慣のパターンを変えることによって、いかなる犯罪者であっても更生させることが可能だと考えたのだ。犯罪を犯すような「社会的に訓練されていない人」について次のように言う。

「訓練所に入れられるべきだ。さらにまた、この期間中は、彼らは、集団の他の成員に危害を加えることのできない場所におかれるべきだ。このような教育や訓練は、10年から15年、あるいはそれ以上かかるかもしれない。彼が再び社会に入るのに適した訓練を身につけることができないなら、彼はつねに再訓練をうけるべきだし、逃亡できない大きな工業施設や農業施設で、毎日パンを手に入れられるようんされるべきだ。どんな人間も―在任も、そうでない人―も、空気、太陽、食物、運動、あるいは快適な生活状態に必要な他の生理学的因子をとりあげられてはならない。他方、一日12時間熱心に仕事をすることは、どんな人にも有害ではないだろう。こうして追加訓練のために隔離された人は、行動主義者の手もとにおかれなければならないのは、もちろんである。」

こうして彼は、警察制度は残されるべきとする一方「刑法を完全になくしてしまう」こと、「刑事弁護士、法律の(刑事上の)判例、犯罪人を裁く法定をなくしてしまう」ことになると言う。「私は逸脱者を取り扱う現在の報復説、あるいは刑罰説(宗教的な一理論)が、条件情動反応を作ったり、こわしたりすることについて、われわれが知っている事実に立脚した科学的な一理論にとって代わるなどとは考えていない。」39と結論づけた。

ワトソンのこうした考え方は、そもそも犯罪行為をその行動が社会の法から逸脱しているかどうかのみによって判断し、その動機を問題にするのではなく「社会的に訓練されていない人」として問題にする。一般に犯罪行為に対して、その動機が問われがちだ。こうなると、犯罪に対する処罰は、その動機を含めて処罰することになる。動機を処罰対象にするということは、行動に至らない場合であっても、動機を持つだけでも犯罪とみなされかねない側面をもってしまう。つまり行動以前の内心への権力の介入を認めてしまう余地を残すことになる。ワトソンはこうした考え方をとらなかった。

犯罪を処罰するとはどのようなことなのか、行為を処罰することなのか、それともその動機も含めて処罰の対象とすべきなのか、という問題は刑法では重大な争点になる。事実日本の場合でも戦前から客観主義と主観主義40、あるいは旧派と新派の対立として争点になってきた論点と重なるところが多くみられるが、ワトソンのように刑法の廃棄を主張する論者は登場したことはない。ただし、日本の主観主義刑法の立場は、動機への働きかけこそが刑罰の主要な目的であって、刑罰に教育的な意義を見出そうとする立場でもり、逆にワトソンに近い客観主義刑法の立場は、応報刑の立場をとりがちであり教育刑の効果を疑問視することにもなっている。日本の戦前の客観主義刑法の立場をとったものたちは、瀧川幸辰のように、犯罪をめぐる客観的な社会情勢に関心をもった。瀧川は次のように書いている。

「刑法の社会的防衛任務は、ここでは崩壊過程に踏み込んだ資本主義社会を、大波のように押し寄せて来る大衆運動から、防衛することでなければならない。防衛の相手は従前の窃盗、強盗、等々の非組織的犯人ではなく、鋼鉄の組織をもつ無産大衆である」41

客観主義刑法がその客観性の基礎に、階級社会論と階級闘争の現実を承認(肯定ではない)した上で、こうした資本主義の客観的な矛盾に対して刑法が日本の権力体制を防衛する任務を担うとした。瀧川の議論には情緒的な日本の国体への心情的同調の感情は希薄であっても、国家の体制を防衛することの意義を論じる立場をとることができることを示している。ここにある種の学問の客観性の限界があったといえる。とはいえ瀧川は戦時期も国家主義とは一線を画したともされており、この点が他の客観主義刑法学者との違いともいえると評価されている。他方で主観主義の立場をとる刑法学者は、戦時期に国家主義を体現する立場を明確にした。日本法理と呼ばれる独特の国家主義刑法が主張されることにもなる。客観主義刑法学者は、その応報刑を肯定することから、国家主義を肯定し、他方で主観主義は教育刑の肯定にみられるように思想転向を肯定することから、国家主義へと傾く。

ワトソンの行動主義は、個人の意識や価値観といった内面を不問に付すか、これを外形的な行動や観察可能な現象に還元して、人間を「機械」にたとえたように、外部から操作可能な主体とみなすことを通じて、内面の問題に踏み込むことなく、人間を操作可能な対象へと改造する道を見出そうとした。規範や法から逸脱する人間に対して、応報刑が苦痛を与えることを目的とすることにワトソンは意義を見出さなかったとはいえ、教育によって慣習的な行動を社会の規範に従わせることが可能だとするワトソンの発想はパブロフの犬の実験のように、教育と訓練によって行動を制御しようとするその意図には、応報刑に劣らない力の行使が教育の名のもとに正当化される要素を内在させていた。戦前の日本の刑法における刑罰と規律・訓練との関係は、結果として行動主義の方法と極めて類縁性の近い発想をもっていたともいえる。行為の意図よりも行為そのものの違法性を問う客観主義刑法の観点と、教育による更生の可能性を刑罰の意義とする主観主義刑法の観点は、行動主義と重なりあうが、客観主義刑法の刑罰を応報刑とする立場や主観主義刑法の犯罪を動機や意図と関わらせようとする観点は行動主義とは対立する。だが、このねじれは現象面でのことであって、実際にはそうではない。日本の刑法思想は、人間の心理や意識を問題にできる枠組をもっていない。戦前刑法をとりまく国家状況、とりわけ治安維持法以降の国家主義とファナティックな愛国主義の時代が戦後の民主主義的な価値観からみると特異な時代、現代とは異質な時代とみなされるために、当時の時代に同調する主観主義刑法の異質性が目立ってしまう。とくに思想犯に関しては、そもそもその意図や意識、動機が処罰の重要な要素であり、だからこそ思想信条を抑圧するものと理解され、教育刑とは転向を促すことによって、支配的な秩序への同調行動を形成することの異常性に注目が集まりやすい。教育によって現代の価値観では肯定しがたいイデオロギーに犯罪者を変えることは思想教育、思想的な更生措置として、戦時期の刑罰としての教育の異常さが理解されやすい反面、現代社会にあって 今現在の社会の支配的なイデオロギーが肯定的に受容されている場合、こうした社会の価値観に刑罰としての教育によって犯罪者を再教育することは、社会復帰による更生の好ましいありかただとみなされがちだ。しかし、どちらの場合であれ、支配的な価値観に基づく社会行動から逸脱した者を既存の秩序のなかに抑え込むということにおいては変るところがない。動機ではなく行為の結果が法を逸脱しているというところに着目して刑罰を与えるばあい、それが応報刑のような苦痛を与える場合であれ、教育刑のような人間の適応能力を利用する場合であれ、結果として現象する刑罰は当事者に対する権力による力の行使であり、その違いは、その行使が当事者に肉体的な苦痛を介して行動の変容を強いるのか、それとも精神的な苦痛を介してそうするのか、あるいはその両方の調合の具合なのかというに過ぎないともいえる。42

3.2. 支配的な価値観を与件とした客観的科学的な学問

ワトソンの行動主義は、その前提にあるのが欧米の民主主義社会であって、独裁的な社会を想定していないものとして解釈されている。しかし、実際には人種差別主義が公然と存在する時代のことであり、ジェンダーの価値観も家父長制的な旧態依然の時代である。このことが端的に示されているのが、彼の労働観である。労働者の労働意欲を刺激するために、賃金の増額や利潤の還元、責任ある地位につけることでのある種のステータスによる刺激など様々な手法があることをワトソンは指摘する一方で、こうした刺激は慣れによって、その改善効果は低減するとも指摘している。その理由として、人間の怠惰と労働に対する誤った理解があるからだという。

「個人は最低の経済状態にせよ、集団のなかでどうにか暮して行くことができると、改善をやめてしまうのが、人間の欠点であるように思われる。人間は怠け者だし、労働したい人は少ない。また現代の風潮は、すべて働くことに反対している。最小の労働と最大のだらしなさが、たいていの工場の現在の秩序である。労働者―支配人にしろ、職長にしろ、筋肉労働者にしろ―は、つぎのことばで、このことを理屈づける。「おれは、自分のために働いているのではないので。なぜおれは、協同作業に身を粉にして働いて、だれか他の奴に自分の利潤のすべてをくれてやらなければならないんだ」。この人は、作業能力の改善、および作業習慣を発揮さす全身の機構は、自分自身のものだ、ということを見落している。それらは、個人の所有物で、だれか他の人と共有しているものではない。青年時代に早く作業習慣を身につけること、他人よりも長い時間働くこと、他人よりも一生けんめい練習すること、こういうことは、今のところ、各界での成功者や転載をおそらくいちばん合理的に説明してくれるだろう」43

ワトソンは、こうした労働に対する価値観や労働についての理解を前提とすることはあっても、これ自体を相対化しようとはしない。本能や遺伝といった生得的な性質を否定するにもかかわらず、人間は怠け者だし、労働したい人は少ない」とあたかも人間が生来怠惰であるかのように述べている。興味深いのは、「現代の風潮は、すべて働くことに反対している」と書いている点だ。これは労働者のストライキなど資本に抵抗する労働運動が念頭にあっての言い回しだろうと推測する。「おれは、自分のために働いているのではない」という労働者の感情に言及していることからも明かだと思う。実は、この観点は、ワトソン本人は気づいていないが、彼の行動主義の方法の矛盾と限界を示している。ワトソンのパーソナリティの枠組は、客観的な社会環境が構築する数千に及ぶ習慣の体系から成り立っている。この習慣の体系こそが彼にとっての与件であって変更しえないものという前提にたっている。もし労働への否定的な態度が社会において支配的なばあい、この労働への否定的な態度が習慣の体系を構成することになる。ワトソンの理論的な枠組でいえば、労働を積極的に肯定するパーソナリティは労働を否定するような習慣の体系へと適応させられるべきだ、ということになるはずだろうが、むしろ逆に労働に関する習慣の体系を否定しようとする。もし、習慣の体系を否定するとすれば、どのように否定することが可能なのだろうか。ワトソンの行動主義にはこうした問題への対応の方法がない。というのも、そもそも行動主義が前提にしている習慣の体系は、実験室に設置された人工的な環境をモデルにしており、これは与件として固定された条件であり、もっぱら変容の対象は人間(あるいは実験室であれば動物)でしかなく、環境を変えることは念頭にない。このことを社会にあてはめると、所与の社会環境は変えることのできなものだとみなされ、人間の行動をこの所与の社会に適合させるための方法が行動主義だということになる。人間の行動の変化が社会を変化させるとしても、この人間と社会の関係は、人間が意識的に社会の既存の習慣や価値観に挑戦して既存のそれとの衝突のなかから新たな「習慣の体系」を生み出すというダイナミックな社会変化をそもそも許容できないのだ。

ワトソンのような行動主義がもっぱら既存の権力による民衆の行動変容に用いられるとき、現実の労働者の世界では資本が支配する労働過程への否定的な態度が支配的であったとしても、資本と国家の労働倫理のイデオロギーこそが習慣の体系であるかのようにみなされて、この支配的なイデオロギーに適合した行動変容を教育や習慣づけを通じて確立するための理論的な裏付けに行動主義が利用されることになる。

ワトソンの行動主義が「習慣の体系」というもっともらしい行動規範をもちだしながら、そこにはこの学問の主体となる研究者や、この学問を政策や経営に応用しようとする者たちの価値観への客観的な批判的視点が完全に欠落することになる。

3.3. 近代性の二つの側面―権力の正統性を支える二つのシステム

ワトソンの行動主義がナチスドイツで登場したと仮定すると、戦後にも延命しこれほどまでに影響力を維持しえたかどうか疑わしいと思う。行動主義は、米国において、つまり、世界戦争の勝者の世界で支配的な地位を占めた理論であることをもって、その学問的な意義についても当然のように主役の座をあてがわれた。支配者を支えた科学や思想が内包する問題が討議に付されたとへ言い難い。他方でナチスやファシズムあるいは日本の天皇主義イデオロギーに関わりをもつイデオロギーや学問は厳しい批判に晒されたが、この批判が一方の戦争の勝者の立場からの批判である限り、批判の限界があることは明らかだ。つまり、資本主義そのものへの批判を棚上げにして、資本主義のシステムを前提とした民主主義や自由を唯一妥当な社会のありかたとみなすという限界である。この限界は、現代の極右が自由と民主主義を否定して、かつて敗北したナショナリズムの観念の再興という方向をとることが無視でみない政治的潮流となった現在において、より自覚されるようになった。この後ろ向きの限界突破という歴史の再演と行動主義的な人間観を背景として支配的な統治の技術となってきたコンピュータのアルゴリズムとの間には密接な繋りがある。

ワトソンは、当然のようにしてパーソナリティの習慣体系のなかに宗教的な習慣や愛国主義などを含めているが、実はパーソナリティの習慣体系として諸個人が受容すべきこうした価値観そのものを与件とする考え方と、この与件としての習慣を教育によって諸個人に訓練をほどこすことによって行動を制御できるという考え方が肯定的に受け入れられたのは、20世紀のはじめから現代に至るまで、その支配的な価値観が根底から疑問に付される機会をもたなかった米国だったからかもしれない。もし戦前のドイツにこうした行動主義の考え方があれば、ナチズムに同調するパーソナリティの形成に寄与する心理学とみなされたかもしれない。ドイツは個人を集団に同調させるメカニズムを行動主義とは別の方法で開発したし、実は日本もそうである。ドイツや日本あるいは西欧諸国の集団への個人の動員の方法が米国と決定的に異なるのは、ナショナリズムの根源に歴史的な近代以前との精神的な連続性(神話)を定位させうる社会と国家の歴史的な経緯があったからかもしれない。ワトソンが自らの心理学を構築する上で、主要な敵と位置づけたのはヴントなどのドイツの心理学だった。実験によって実証することのできない観念的な概念の組み立てを彼は非科学的とみなした。米国は、移民による侵略に基く国家として国家の起源を数千年遡ってその正統性を根拠づける物語を欠くことから、むしろ集団への統合の技術は極めて人工的で操作可能な人間の機械的な側面に依存する必要だったのかもしれない。こうした特異性が米国を中心として築かれてきた20世紀の操作主義的な思想に基づく技術の極端な発達を促したともいえる。日本の場合、近代法はヨーロッパからの輸入であり、その意味で法の形式は輸入しても、法を支える人々の法意識そのものは伝統社会の価値観との混淆にならざるをえないわけで、客観主義はこの意味で法の輸入を容易にする立場だったから、いわゆる刑法の旧派がこの立場をとったのにはそれなりの歴史的な根拠があったといえる。日本のナショナリズムが成熟するなかで、法の意識と日本固有の国家観との関係が模索され、これが戦時期には道義的刑法などとしてファナティックな相貌を示すのだが、ここで露呈した法と刑罰の背後にある個人を社会の秩序に押し込めるための技術は、戦後も一貫して維持された。とはいえ、国家観や前提となる統治機構が「民主化」されたために、戦後の法と刑罰の戦前からの連続性が軽視されることになった。

3.4. プラグマティズムと理性の道具化

3.4.1. 抽象への敵意と真理の再定義

行動主義がプラグマティズムと近縁性をもつことは明かだろう。プラグマティズムもまた19世紀末に登場した行動(ギリシア語のプラグマ)に着目したチャールズ・パースの哲学を淵源とし、ウィリアム・ジェームズによって発展させられた米国資本主義を支える思想となった。ジェームズはパースを紹介しながら「およそ一つの思想の意義を明かにするには、その思想がいかなる行為を生み出すに適しているかを決定しさえすればよい。その行為こそわれわれにとってはその思想の唯一の意義」44であって、 行為によって実証しえない思想には意味がない、あるいは思想が行為を生み出す上で有用な役割を果しえるものとなったかどうかのみがその思想の意義だという。

『プラグマティズム』(1907年)のなかで、ウィリアム・ジェームズは伝統的な哲学とどのような点でプラグマティズムが決定的に異る思想なのかを次のように端的に指摘している。

プラグマティストは専門哲学者たちが後生大事に身につけているさまざまな宿癖にたいし決然と背を向けて二度とふりかえることをしない。彼は、抽象的な概念や不十分なものを斥け、言葉の上だけの解釈、まちがった先天的推論、固定した原理、閉じられた体系、いかにも尤もらしい絶対者や根源などには一顧も与えない45

抽象的な言語の概念が具体的に実証可能な現実の裏付けをもたないものや、現実の世界そのものに実証可能な根拠をもたない原理を否定する。絶対者や根源の存在も否定する。だから、真理についてもデューイとシラーを引きながら次のように言う。

真理とは、彼らによれば、観念(それ自身われわれの経験の考え方部分に過ぎないものであるが)が真なるものとなるのは、この観念によってわれわれの経験の他の部分との満足な関係が保たれうるからであり、経験の他の諸部分を統括することができるし、また無限に相次いで生ずる特殊な現象を一々しらべなくとも概念的近路を通って経験部分の間を巧みに動きまわれるからである、と言うにほからならないのである。いわば、何かわれわれがそれに乗って歩くことのできるといったような観念、うまく物と物との間をつなぎ、なんの不安のなく動いて行き、ことがらを簡略にし労力を省きながら、われわれの経験の一つの部分から他の部分へと順調にわれわれを運んで行ってくれるような観念、これがまさしくこれあけの意味によって真であり、それだけの範囲において真であり、道具という意味で真なのである。

この道具的真理観こそが真理だとすることによって、真理とは、私たちが設定した目標に最適な答えを与えるなにものかだという。真理は、目的の妥当性を問うとか、目的設定の前提となる事柄に目をむけるとか、自らの経験それ自身の限界や個別の特殊性といった事柄を自覚することによって目的、動機、意図などについての客観的な判断を下すための観点を模索するといったことでもない。目的が与えられること自体、あるいは目的意識をもつこと自体が何に由来するのかについては、ある種の形而上学的な事柄であってもよく、神への信仰であれ暴利をむさぼることであれ、殺戮にあけくれることであれ、それ自体は主観的な徳性に従属するだろうが、どうでもよいことであり、真理が作用するのは、この目的に対して最適な手段を与えることだけである。

プラグマティズムが真理の公算を定める唯一の根拠は、われわれを導く上に最もよく働くもの、生活のどの部分にも一番よく適合して、経験の諸要求をどれ一つ残さずにその全体と結びくものということである。46

これを「具体的な実在とのまったき一致」としての真理だというのだ。

3.4.2. 理論と実践の資本主義的統一

上述したワトソンとジェームズは、それぞれ行動主義やプラグマティズムの草創期の主要な人物である。その後の理論的な展開を追うだけの余裕も能力も私にはない。しかし、彼らのような社会観と思想が、コンピュータを社会や人間の行動を分析するツールとして応用しようとする方向を促す背景にあるというのが私の理解だ。上述したように、第二次大戦期にドイツでも米国でも、コンピュータは、データを収集し、その結果を用いて強制的に人口を管理・統制するための手段であった。これに対して、行動主義やプラグマティズムは、データという客観的で検証可能な「事実」をもとに、人間の行動を分析し、将来の行動を予測して、この行動を統制することに関心をもった。コンピュータに人間行動の予測のための道具としての可能性を見出すことになる背景には、そもそも行動の予測が「科学」としてその必要性を要請するような社会のありかたが前提になる。人間の自由を価値観の基盤に据えつつ、他方で、そうであっても、この自由をコントロールすることに、政治権力も資本も強い意欲をもっていた。そして、この二つ、つまり人口の管理と行動の統制という流れが、今世紀の監視社会を支える二つの大きな柱になって、政治の統治機構と資本の投資が相互浸透しつつ新たな資本主義の構造を生み出してきた。

行動主義もプラグマティズムも、現実の行為に帰結することのない抽象的な観念や真理なるものの意義を否定する。思想あるいは理論の有効性は、設定された目的に対して最適な手段を提示できるような現実的な効果によってのみ評価される。これはある種の理論と実践の弁証法的統一の見本だろう。もともと弁証法には既存の秩序を維持しつつ、その内部に必然的に生じる矛盾と対立という秩序を揺がす諸要因を秩序の内部で調整して抑え込むために必要な技法という側面がある。弁証法が社会を根底から変革するための方法となる道筋をマルクスは見出そうとしたが、こうしたマルクスの立場だけが弁証法の唯一の方法だというわけではない。

行動主義やプラグマティズムは観念的な理論や思想を否定するので、その限りではマルクスの立場とどこか通底するように見られがちかもしれない。理論の正しさは唯一プロレタリアの実践によって証明される、というふうに安直に要約されたマルクス主義の理論と実践の統一についての主張を想起するとき、理論と実践をめぐる弁証法が、一方は資本主義的な統一へ、もう一方はコミュニズム的な統一へ、という違いに集約されるように見做されてしまうと、マルクス主義の実践が行動主義のような人間を操作可能な対象とみなす観点を受け入れることにもなりかねない。20世紀の社会主義を標榜した国がたどった道はまさにこれだった。人民とは権力者が操作可能な対象であり、教育によってその習慣や世界観を現にある権力秩序に適合するように変容させ、さらにはこうして獲得されたパーソナリティもまた世代を越えて継承しるうようなものとなることを願望するようになる。47

マルクスの唯物論は、行動主義やプラグマティズムのように思想や理論を目的を実現するための手段とみなすのでもなければ、人間の意識や普遍的な真理のもつ役割りを否定することもない。そしてなによりも理論が抽象的な論理の構造をもつことの意義を否定しない。だから、マルクスとそれに列なる以後の思想の系譜は、資本主義を単なる経験的で検証可能な「事実」の集合としてではなく、人々の意識や常識、あるいは習慣には還元できない歴史的な構造としてみなし、観察可能な単なる機能には還元できないとする。マルクスが対象とした資本の価値増殖をめぐる一連の概念、価値の実体としての抽象的人間労働や剰余価値といった概念は、いわゆる統計データや実証によって証明可能なものではない。しかし、神や形而上学的な何者か、あるいは超越的な普遍的な何者かなのではなく、現実の社会の具体的な事実からの理論的な抽象という極めて特異な唯物論なのだ。

「フォイエンルバッハにかんするテーゼ」48のなかのマルスクの言葉として最も有名なもののひとつが11番目のテーゼ、「哲学者たちは世界をたださまざまに解釈してきただけである。肝腎なのはそれを変えることである」だろう。このことばの含意は観照的な哲学に対する批判であると同時に、いまある世界をそのまま前提にするような実践の意義も否定して世界を変える行為としての実践に明確に焦点を定めていることだ。だから、行為主体としての人間を客体としてのみ捉えるような唯物論を否定し、「感性的人間的な活動、実践として、主体的にとらえ」ること、こうした人間の活動こそが、「対象的活動」、つまり世界を対象として世界のありかたに働きかけて、世界を変える活動であるという側面を重視し、従来の(フォイエルバッハがその代表とみなされたわけだが)唯物論を批判した。行動主義は教育を重視するが、それはマルクスの教育についての位置づけとは根本的に異なる。テーゼで次のように述べている。

環境と教育の変化にかんする唯物論的教説は、環境が人間によって変えられ、そして教育者が教育されねばならぬことを忘れている。それゆせこの教説は社会を二つの部分―そのうちの一方の部分は社会を超えたところにある―に分けざるをえない。/環境の変更と人間的活動または自己変革との一致はただ革命的実践としてのみとらえられうるし、合理的に理解されうる。

教育者が教育される、という観点は行動主義やプラグマティズムにはない。これらの理論は上のマルクスの言い回しを借りれば「社会を超えたところ」から社会の成員に対して教育するような立場をとっているという意味でいえば、古い唯物論の立場と変るところがない。人間が世界に対して働きかける能動性は世界内に存在する人間自身に再帰的に影響を与えるだけでなく、世界の内部にある制御の権力関係(教育における、教育する側とされる側との支配―従属関係)を覆すような実践を視野にいれている。

そしてもうひとつ重要な問題は、社会のなかの個人を孤立した個としてではなく「現実性においてはそれは社会的諸関係の総体」であり、その本質は「類としてのみ、内なる、無言の、多数個人を自然的に結び合わせている普遍性としてのみとらえられる」(第6テーゼ)とみる。個人の人間性(あるいは行動主義でいうパーソナリティと敢て読み替えてもいいかもしれない)は、社会的諸関係の総体でありながら、この社会的諸関係に対して諸個人は、能動的な行為主体として働きかける/抗うことによって、その関係の総体を変革する潜勢力の担い手ともなる。このような担い手であることを通じて、諸個人は、単なる「個」ではなく、類的な本質の担い手として普遍性と不可分な存在にもなる。マルクスがフォイエルバッハを念頭に置いて述べたときの問題意識は宗教的な人間観への批判であり、現実の世界を変革することに関わることのないところで構築された人間の本質なるものを観念の世界に求める考え方だ。こうした考え方が、結果として既存の世界を正当化し延命させることに加担していることを批判した。プラグマティズムも行動主義も宗教的な人間を全面に押し出すことはなく、むしろより世俗的な資本主義の価値観を肯定するわけだが、かつて宗教が占めた位置を資本や国家が占めるようになったことを念頭に置けば、マルクスの批判はそのままプラグマティズムや行動主義にもあてはまる。つまり、宗教的な感情のかわりに資本と国家の心情(利潤と貨幣物神と愛国心)を人間性に解消するような立場、人間であることとは資本と国家の価値を肯定することであり、この前提を承認した上で成り立つパーソナリティと習慣が唯一肯定される現実をなすということである。

3.4.3. ホルクハイマーによるプラグマティズム批判

ホルクハイマーは、そのほとんどをプラグマティズム批判に捧げた『理性の腐食』のなかで、行為が健康、休息、労働に寄与しうるような場合にのみ「合理的」とみなされるような行為の道具化をまねく「形式的理性」を徹底して批判した。こうした合理性が、かつては客観的理性、権威主義的宗教、形而上学に担われていたとすると、近代産業社会においては「無名の経済的装置の物象化機構によって引き継がれた」のであり「生産的労働であれば尊敬されるべきであるということ」「実際、それが人生を送る唯一の認められた在り方」であって「結果として収入をもたらすものであれば、どんな職業も、どんな目的の追求も生産的と呼ばれるのである」49 と指摘した。こうした行為の道具化は、これと対応して思考や意識そのものの放棄をもたらすことになる。『啓蒙の弁証法』のなかでは、「思考が数学、機械、組織といった物象化した形をとって思考を忘れる人間に復讐をとげる」として次のように述べられている。

「この思考を放棄することによって、啓蒙は自己自身の実現を断念してしまった。啓蒙はすべての個別的なものを自己の制御下に起くことによって、事物に対する支配として逆に人間の存在にはねかえってくる自由を、概念的には捉えがたい全体の手に譲りわたしてしまった。社会は人の意識を喪失させることによって思考の硬化をもたらす」50

こうして問題は、マルクスがフォイエルバッハにかんするテーゼで意識をめぐってどのように闘争の陣形を構築しうるか、と提起した問題がやはりここでも提起されるのである。「革命的実践の成否は、このような意識喪失に逆らう理論の不屈さにかかっている」51 ということになる。

プラグマティズムや行動主義が理論として意識の問題を回避するという方法を通じて、支配的な意識への同調を当然の与件とし、このような支配的な意識からの逸脱を機械的に矯正して調整、制御する技術に合理性や真理をあてがい、社会的な矛盾――当時の文脈でいえば労働者による組織的抵抗――を、支配的な秩序維持という目的実現の手段を通じて、制度内「解決」を正当化した。しかし、そうだとしても意識の問題は解決されず、ただ棚上げされたにすぎない。この棚上げは、ホルクハイマーやアドルノが危惧したように、文字通り資本主義の物象化された大衆文化のなかに溶解してそれ自身の抵抗の根拠を獲得できなければ、大衆消費社会もまたファシズムと同じ帰結を招くことになるかもしれない。現実の歴史は、アドルノやホルクハイマーが危惧したような悲観論を半ば実現しつつ、かれらの予想しなかった別の矛盾や問題を資本主義の内部から生み出すことになるが、これは後に論じることにしよう。

こうして、人間の意識や思考といった雲を掴むような側面を無視してホレリス・マシンが体現した数値化やデータ化が可能な「人間」を通じて、大量の人口に対して制御の力を行使しようとする権力の技術と、この技術を正当化する思想的な背景としてのプラグマティズムや行動主義によったとしても、やはりこうした数値化やデータ化に包摂しえない意識の問題が残り続けることになる。この残された問題こそが20世紀資本主義がその支配の戦略の中心に据えた問題でもあった。

Footnotes:

エドウィン・ブラック『IBMとホロコースト』、宇京頼三訳、柏書房、63ページ。

Denkschrift zur Einweihung der neuen Arbeitsstätte der Deutschen Hollerith Maschinen Gesellschaft m.b.H. in Berlin-Lichterfelde, January 8, 1934, pp. 39–40, USHMM Library.ブラック前掲書による。

米国との開戦以降、デホマクは表向き米国本社とは切り離され、米国への送金も停止された。出典:ブラック

ドゥルーズ「管理社会」、『記号と事件 1972-1990年の対話』所収、宮林寛訳、河出書房。小倉「サイバースペースの階級闘争」『絶望のユートピア』所収、桂書房。

ホレリス・マシーンの開発者、ホレリスはもともとIBMの技術者だったわけではない。紆余曲折を経てIBMにこのマシンの販売を委ねた経緯はブラックを参照。

ブラック、前掲書p.379。一般的なパンチカードシステムは次のようないくつかの機械から構成されていた。

カード穿孔機(punch)

タイプライタの印字部を穿孔機構にしたものである。単に穿孔するだけのものとカードに印字ができるものがある。1枚のカード穿孔途中でエラーがあると、そのカードを廃棄して打ち直す必要がある。

カード分類機(sorter)

カードの特定カラムを指定して、その穿孔位置によりそれぞれのホッパーに分類する機械。これを何回も行うことにより複数のカラムにわたるソートができる。

カード照合機(collator)

ソートされているかどうかを確認する機能やある条件に合致するカードだけを取り出す機能をもつ。ソートされている2組のカード群を一つにまとめるマージ機能をもつものもある。

作表機(tubulator)会計機

ソートしたカード群を読み込んで、「金額=数量×単価」程度の簡単な計算をして、小計・中計・大計を計算して作表する。これらの処理内容は配線によるプログラムで指示される。

合計穿孔機(summary punch)

処理が複雑な場合は、最初の処理で集計結果をカードに穿孔して出力し、それを入力として編集処理を行うこともある、その穿孔を行うものを合計穿孔機という。

(パンチカードシステムの歴史 http://www.kogures.com/hitoshi/history/punch-card/index.html)

[1925年 日本に初めてIBMのホレリス式統計機械を設置(日本陶器)https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/history.html

James W. Cortada, The Rise and Fall and Reinvention of a Global Icon, The MIT Press, 2019, p.128

Cortada 前掲書 p.153。ちなみに、第二次世界大戦中、IBMは驚異的な収益をあげる。1939年から45年までに、IBMの総収入は3倍に膨れ上がった。従業員数は二倍になり、事務機械産業最大の企業になる。トーマス・G・ベルデン、メルバ・R・ベルデン、『アメリカ経営者の巨像、IBM創立者ワトソンの伝記』荒川孝訳、ぺりかん社、224ページ参照。

ブラック、前掲書p.367。

Peter E. Greulich、The Story of Machine Records Units (MRUs) https://mbiconcepts.com/the-story-of-world-war-ii-and-machine-records-units-mrus.html

ブラック、前掲書、p.372。

ブラック、前掲書、p.372。

Columbia University Computing History; A Chronology of Computing at Columbia University http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/#sources

Little, S.E. and Grieco, M.S. (2003). From Bletchley Park to the NSA: scientific management and “surveillance society” in the Cold War and beyond. In: Critical Management Studies 3 Conference, Stream 9: Cold War and Management, 7-9 Jul 2003, Lancaster University, UK.

Little, S.E. and Grieco, M.S. (2003). From Bletchley Park to the NSA: scientific management and “surveillance society” in the Cold War and beyond. In: Critical Management Studies 3 Conference, Stream 9: Cold War and Management, 7-9 Jul 2003, Lancaster University, UK.

ブラック、前掲書、p.373。

Thomas N. Tyson and Richard K. Fleischman, “Accounting for Interned Japanese-American Civilians during World War II: Creating Incentives and Establishing Controls for Captive Workers” https://www.accountingin.com/accounting-historians-journal/volume-33-number-1/accounting-for-interned-japanese-american-civilians-during-world-war-ii-creating-incentives-and-establishing-controls-for-captive-workers/

訴訟については、 Barnaby J. Feder,”Lawsuit Says I.B.M. Aided The Nazis In Technologyl,” New York Times, Feb. 11, 2001 https://www.nytimes.com/2001/02/11/world/lawsuit-says-ibm-aided-the-nazis-in-technology.html?mcubz=0

“IBM Statement on Nazi-era Book and Lawsuit,” https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/1388.wss;

United States Holocaust Memorial Museum, “LOCATING THE VICTIMS” https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/locating-the-victims

JAMES W. CORTADA, IBM: The Rise and Fall and Reinvention of a Global Icon, lMIT Press, 2019参照。とくに第五章参照。

ANTHONY J. SEBOK, “IBM AND THE HOLOCAUST: The Book, The Suit, And Where We Go From Here,” https://supreme.findlaw.com/legal-commentary/ibm-and-the-holocaust.html

ブラックのこの本については、発刊直後に様々な批判や否定の論調が登場した。しかし、根拠のない批判であったとして撤回を表明したケースがいくつもみられる。この経緯については、下記を参照。https://edwinblack.com/edwin-black-retractions

クァドゥルーンは四分の一が黒人、オクトルーンは八分の一が黒人を指す。差別的な意味合いをもつ言葉。

Herman Hollerith, “The Electrical Tabulating Machine,” Journal of the Royal Statistical Society, Vol.57, No.4 (Dec., 1894)

F・W・テーラー『科学的管理法』上野陽一訳・編、産業能率短期大学出版部、1976年。小倉『支配の「経済学」』れんが書房新社、参照。

J.B.ワトソン『行動主義の心理学』安田一郎訳、河出書房新社、p.15。

ワトソン、前掲書、p.28。

ワトソン、前掲書、p.115。

ワトソン、前掲書、p.260。

ワトソン、前掲書、p.306-7。

ワトソン、前掲書、p.308。

ワトソン、前掲書、p.232〜3。

ワトソン、前掲書、p.233。

ワトソン、前掲書、p.336。

ワトソン、前掲書、p.338。

ワトソン、前掲書、p.202。

ワトソン、前掲書、p.230-231。

中山研一の説明によれば、以下の通り。客観主義とは犯罪を「外部的な行為とその結果を重視するという考え方」で「この思想的な基礎は、犯罪を人間の外部的な行為による侵害結果の惹起として客観的かつ事実的にとらえることによって、意思や移送の処罰を拒否し(行為原理)、処罰範囲を客観的に限界づけようとする」(『口述刑法総論』p.21、成文堂) 主観主義とは「行為者の犯罪的は性格を重視」し「行為者の主観的な意思や性格が客観的な犯罪行為およびその結果を『徴表する』ものとしてとらえる」(同上、p.23) 中山研一『刑法の基本思想』成文堂も参照。

瀧川幸辰『刑法読本』改訂版、大畑書店、p.15-6。引用箇所は殆ど伏せ字であるため中山『刑法の基本思想』の引用によって原文を引用した。

ワトソンは精神病という概念がそもそも「精神」を前提としているとして批判して、行動の病い、行動障害だとみなし、遺伝や体質といった要素を否定する。しかし、刑法の否定の主張とともに、1960年代に登場する反精神医学や監獄廃止の議論とはある意味で関心のありかたが全く異なる。再学習、再教育を重視する。ある種の集団的な再教育キャンプのような洗脳を肯定しかねない危うい考え方がひそんでいる。「パーソナリティの病気、行動の病気、行動障害、習慣の葛藤という擁護が、私が、精神障害、精神病等々の代りに用いたい術語である」365 「だれも、わが国のような社会構造の中に存在している種々の行動障害の気のきいた分類法を、われわれに教えてくれない。」 「われわれは、パーソナリティを変えるために、何をしなければならないのか。すでに学習したことをすてて、再学習すること(unlearning)(「すてて、再学習する」というのは積極的な無条件過程か、あるいは使わないことである)と新しいものを学習することである。そして学習は、いつも能動的な過程である。それゆえパーソナリティを徹底的に変える唯一の方法は、新しい習慣が形成されねばならないように環境を変えて、その人を作り直すことである。習慣が完全に変えられば変えられるほど、パーソナリティは変化する。」「将来われわれは、パーソナリティを変える上に役立つ病院をもつだろう。というのは、花の形を変えることができるほどらくらくと、われわれはパーソナリティを変えることができるからである。」370

ワトソン、前掲書、p.261。

ウィリアム・ジェームズ『プラグマティズム』桝田啓三郎訳、岩波文庫、p.52。

ウィリアム・ジェームズ『プラグマティズム』、桝田啓三郎訳、岩波書店、p.58

ジェームズ、前掲書、p.88。

典型としてルイセンコ学説がある。ジョレス・メドヴェージェフ『生物学と個人崇拝―ルイセンコの興亡』、名越陽子訳、現代思潮新社、参照。

『マルクス・エンゲルス全集』大月書店版、第三巻、p.3〜5。

ホルクハイマー『理性の腐蝕』、山口祐弘訳、せりか書房、p.51。

アドルノ、ホルクハイマー『啓蒙の弁証法』、徳永恂訳、岩波文庫、p.86〜87。

前掲、『啓蒙の弁証』、p.87。

Date: 2026/2/10

Author: としまる

Created: 2026-02-10 火 13:54