(LeftEast:alameda)ロシアの戦争の背景にある階級摩擦

(訳者前書き)ロシア・ウクライナ戦争について日本でも多くの議論があり、私も比較的多くのことを書いているが、主に私の関心は、暴力という手段をめぐる問題に集中してきた。日本の改憲状況のなかで、反戦平和運動が専守防衛や自衛のための武力行使を曖昧に肯定するという欺瞞的な立ち位置へとじりじりと後退してきたことへの危機感があるからだ。他方で、戦争をより広い文脈のなかに位置づけることによって、戦争それ自体というよりも、戦争を選択した体制そのものの構造的な矛盾といったもうひとつの大きな問題に視野を拡げてはこなかった。しかし、戦争を遂行する社会システムや政治体制が抱えている諸矛盾を理解すること、つまりは、既存の体制を与件として平和を構想することができるのかどうか、という根本的な戦争と平和をめぐる体制認識を問うことになり、平和を理解する上で欠かせないことでもある。私は資本主義に戦争を廃棄する可能性を見出すことができないが故に、資本主義の廃棄が平和の不可欠な前提をなすと考えるが、なぜそうなのか、という問題に明確な答えを与えることが私にとっても避けられない宿題になる。以下に訳出したヴォロディミル・イシチェンコの主張は、この観点からも重要な問題提起となっている。なおイシチェンコについては、以前にも訳出紹介したものが二点、このブログに掲載されている。

ロシアの戦争を「プーチンの戦争」とみなすような歴史認識は、時代劇の大河ドラマのような時の支配者によって社会の事象を代表させる典型的な英雄主義史観が横行しているなかで、イシチェンコは、「プーチンは権力欲の強い狂人でもなければ、イデオロギーの狂信者でもない(中略)し、狂人でもない。ウクライナ戦争を起こすことで、彼はロシアの支配階級の合理的な集団利益を守っている」とし、左翼の批判的な分析も「帝国主義」の概念装置の安直な適用に陥りがちで、この戦争を特徴づけている特異性とともに、戦争を引き寄せる資本主義に共通する性質を明かにすることからは程遠いものになりがちである点にも警鐘をならしている。イシチェンコは下記の論文の冒頭で、こうした認識を退けるためのオルタナティブなパラダイムとして、ハンガリーの社会学者イヴァン・セレーニが提唱する政治的資本主義という概念を援用して、ポスト・ソヴィエトのロシアを特徴づける階級構造を描き出そうとしている。彼は「技術革新や特に安い労働力に根ざした優位性を持つ資本家とは異なり、国家からの選択的利益を主な競争力とする資本家階級の一部を、政治的資本家と呼ぶ」と定義している。そしてこの概念に当て嵌まるもうひとつの国家として中国を挙げている。この政治的資本主義とロシアの経済学者ルスラン・ザラソフが提唱する「インサイダー・レント」という概念を用いて、イシチェンコはポスト・ソビエトのロシアに固有の階級構造を明かにしようとする。これらの概念は、ポスト・ソ連あるいは社会主義から資本主義へと転換した社会にとって、いわゆる社会主義の体制が構築してきた労働力再生産や経済組織の構造の資本主義的な継承の特殊性を把握する上で重要な位置を与えられている。このことは、日本が近代化するなかで国家主導の富国強兵政策をとり経済組織を国家の統制に置く戦時総動員体制から戦後の西側資本主義への統合の過程でのいわゆる「経済の民主化」や労動改革などを経つつも、戦前からの構造的な一貫性をも維持してきた経緯と照らしても、興味深いものがある。資本主義と20世紀の社会主義を包含する近代性という概念が、純粋な近代の理念モデルからは排除されている非(前)近代的な要素の不可分性というこの概念の外延をも包摂しなければ、近代性そのものの本質もまた把握しえない、ということに気づかされる。20世紀初頭の資本主義ロシアから革命を経たスターリン体制下のロシア、そしてポスト・ソ連としてのロシアは、私たち日本の近代史とは余りにもかけはなれた歴史的経験にあるように感じるが、西欧に対して後進的な位置にありながら近代化を目指すなかで獲得されてきた支配の構造には、思いのほか多くの共通点を見出すこともできそうに思う。

戦争へと向う構図は単純ではないことは、イシチェンコの分析に登場するアクターと歴史的な背景から浮き彫りにされる単純明快とは言い難い階級闘争の姿からも理解できる。しかし、この論文のタイトルが階級闘争ではなく階級摩擦class conflictとなっていることには重要な含意がある。イシチェンコはロシアだけでなくウクライナにも注目しつつ、西側からのアプローチを軍事や多国籍資本だけでなく、いわゆる「市民社会」(つまり実現不可能あクリーンな資本主義のアクターを代表するわけだが)の回路を通じた西側への統合がもたらす支配階級内部の軋轢に着目する。この市民社会の回路は極めて重要なイデオロギー作用をロシアやウクライナだけでなく、私たちの社会にももたらしている。つまり「市民社会」は、資本主義を理想化するイデオロギー効果を伴っており、これが権力を善導すればよい資本主義が実現するという幻想の担い手になってしまっている。少なくとも、この点では未だ闘争といいうるような階級の構成が登場していないということを示唆しつつも、ラディカルな変革の可能性をも指摘するところでこの論文は終っている。

この論文が、単刀直入にウクライナへの侵略へと向ったロシアの政治権力の意思決定を分析するという方法をとっていないので、なぜ、これがロシアの戦争の「背景」なのかを理解するのは容易ではないかもしれない。戦争を軍が武力行使い動員される事態としてだけ捉えるのではなく、むしろ戦争を可能にし、かつこれを必然ともする戦争する国家の権力構造全体を理解しようとすれば、イシチェンコのようなアプローチには意義があると思う。

イシチェンコが援用する「国家からの選択的利益を主な競争力とする資本家階級の一部を、政治的資本家と呼ぶ」という捉え方は、マルクスの唯物史観の定式でもある土台と上部構造の伝統的な理解を覆して、国家の統治機構を資本=土台の不可欠な蓄積構造のなかに組み込む事態を指すとすれば、私もまた同様の考え方をしてきたので、関心が重なるところがある。中国も視野に入れた政治的資本主義は、その前身をなす20世紀の国民国家社会主義が政治権力による経済統制のモデルとしての経験を継承することで可能になったものともいえるが、他方で、私のように、統治機構の社会基盤となっている情報通信インフラを資本に依存する構造に着目する場合は、産業構造の転換もまた視野に入れるべき問題だということになる。そして、この情報通信の分野が、同時に現代的な軍事産業のひとつの軸をもなしつつあるということにも着目する必要がある。イシチェンコの論文にはこうした観点への言及がないが、政治的資本主義、あるいはインサイダー・レントといった概念を私のような問題意識を持つ者にとっても、検討する価値のある捉え方だと感じた。(小倉利丸)

ヴォロディミル・イシチェンコ Volodymyr Ishchenko著

投稿日

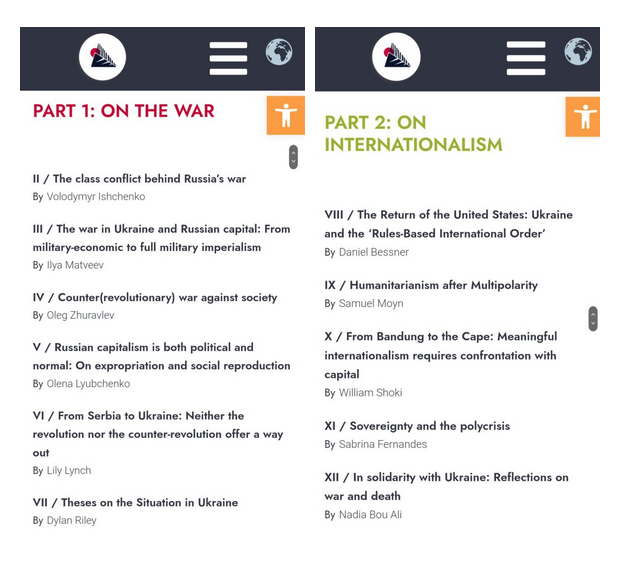

2023年5月23日LeftEast編集部からのお知らせ: このミニシリーズでは、Alameda InstituteのDossier、The War in Ukraine and the Question of Internationalismに掲載された2つのエッセイを再掲する。参考までに目次を掲載する。

今年初めにロシア軍がウクライナに侵略して以来、政治的なスペクトルを問わず、アナリストたちは何が、あるいは誰が、我々をここまで導いたのかを正確に特定することに苦心してきた。「ロシア」、「ウクライナ」、「西側」、「グローバル・サウス」といった用語が、あたかも統一された政治主体を示すかのように飛び交っている。左派であっても、ウラジーミル・プーチン、ヴォロディミル・ゼレンスキー、ジョー・バイデン、その他の世界の指導者の「安全保障上の懸念」「自決」「文明的選択」「主権」「帝国主義」「反帝国主義」に関する発言は、しばしば額面どおりに受け取られる。

特に、戦争開始におけるロシア、より正確にはロシアの支配集団の利益をめぐる議論は、疑問の多い極端へと偏りがちである。多くの人は、プーチンの言うことを文字通り受け取り、NATOの拡張への脅迫観念や、ウクライナ人とロシア人が「一つの人々」を構成するという主張が、ロシアの国益を代表しているか、ロシア社会全体が共有しているかを疑問視することさえしない。他方で、彼の発言は大嘘であり、ウクライナにおける彼の「真の」目標とは全く関係のない戦略的コミュニケーションであるとしてはねつける意見も多い。これらの立場はいずれも、クレムリンの動機を明らかにするのではなく、むしろ謎めいたものにするものである。ロシアのイデオロギーに関する今日の議論は、175年前に若き日のカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによって書かれた『ドイツ・イデオロギー』の時代に戻ったかのように感じることが多い。

ある人は、ロシア社会で支配的なイデオロギーが、社会的・政治的秩序を正しく表していると考える。また、「王様は裸だ」と宣言するだけで、イデオロギーの自由な泡に穴を開けることができると考える人もいる。しかし、現実の世界はもっと複雑である。「プーチンが何を求めているのか」を理解する鍵は、彼の演説や論文から、観察者の先入観に合った不明瞭なフレーズを選び出すことではなく、むしろ、彼が代表する社会階級の物質的利益、政治組織、イデオロギー的正統性を構造的に決定する分析を実施することである。

以下では、ロシアの文脈に即して、そのような分析の基本的な要素をいくつか挙げてみる。だからといって、この紛争における西側やウクライナの支配階級の利害に関する同様の分析が無関係であったり不適切であったりするわけではないが、私がロシアに焦点を当てたのは、一部には現実的な理由からであり、またこの問題が現在最も議論を呼んでいるからであり、さらにまたロシアの支配階級がこの戦争の第一責任を負っているからでもある。彼らの物質的利益を理解することで、支配者の主張を額面通りに受け取る薄っぺらい説明から、戦争が1991年のソ連崩壊によって開かれた経済的・政治的空白にいかに根ざしているかという、より首尾一貫した図式へと向かうことができる。

名前に何があるのか?

この戦争において、クレムリンの利益を理論化するために、多くの人が帝国主義という概念を参照している。もちろん、あらゆる分析的パズルに、利用可能なすべてのツールを使ってアプローチすることは重要である。しかし、それと同じくらい重要なのは、それらを適切に使用することである。

この問題は、帝国主義という概念が、ポスト・ソビエトの状況に適用される際に、実質的に何の発展も遂げていないことである。ウラジーミル・レーニンも、他の古典的なマルクス主義者も、ソビエト社会主義の崩壊によって出現した根本的に新しい状況を想像することはできなかっただろう。彼らの世代は、資本主義の拡張と近代化の帝国主義を分析していた。これとは対照的に、ポスト・ソビエトの状況は、縮小、脱近代化、周辺化という永続的な危機にある。

だからといって、今日のロシア帝国主義の分析が無意味だというわけではないが、それを実りあるものにするためには、かなり多くの概念的な宿題が必要である。20世紀の教科書的な定義を参照しながら、現代のロシアが帝国主義国家であるかどうかを議論することは、学問的な価値しかない。説明概念としての「帝国主義」は、「ロシアは弱い隣国を攻撃したから帝国主義だ」「ロシアは帝国主義だから弱い隣国を攻撃した」など、非歴史的かつ同語反復的な記述的ラベル貼りに変わってしまう。

ロシアの金融資本の拡張主義を見ずに(グローバル化したロシア経済とロシアの「オリガルヒ」の欧米資産に対する制裁の影響を考慮して)、新市場の征服(ウクライナでは、自国のオリガルヒの海外資金を除き、事実上いかなる外国直接投資(FDI)も誘致できなかった)、戦略資源のコントロール(ウクライナ国内にどんな鉱脈があるとしても、ロシアにはそれを吸収する産業の拡大か少なくともより進んだ経済国にそれを売る可能性が必要だが、それは――驚くべきことに!――欧米の制裁によって厳しく制限されている)、あるいはロシアの侵略の背後にあるその他の従来の帝国主義的な原因について、一部のアナリストは、この戦争は「政治」または「文化」帝国主義の自律的合理性を持っているかもしれないと主張している。

これは結局のところ、折衷的な説明である。私たちの仕事は、侵略の政治的・思想的根拠が支配階級の利益をどのように反映しているかを説明することにある。そうでなければ、必然的に、力のための力、あるいはイデオロギーの狂信という無骨な理論に行き着くことになる。さらに、これは、ロシアの支配層は、ロシアの偉大さを取り戻すという「歴史的使命」に取りつかれた権力欲の強い狂信的なナショナリズムの人質になってしまったか、あるいは、客観的に利益に反する政策に導かれてつまりプーチンのNATOの脅威に関する考えやウクライナの国家としての否定を共有するという極端な虚偽意識にさいなまれているということを意味することになるだろう。

私は、これは間違っていると思う。プーチンは権力欲の強い狂人でもなければ、イデオロギーの狂信者でもない(この種の政治はポストソ連の空間全体では周辺的でしかない)し、狂人でもない。ウクライナ戦争を起こすことで、彼はロシアの支配階級の合理的な集団的利益を守っているのである。集団的な階級の利益は、その階級の代表者個人の利益と部分的にしか重ならず、あるいは矛盾することも珍しくはない。それでは、実際にロシアを支配しているのはどのような階級であり、その集団的利益は何なのだろうか。

ロシアとそれを越えた政治的資本主義

ロシアを支配する階級は何かと問われれば、左派の人々の多くは、ほとんど本能的に「資本家」と答えるだろう。ポストソビエトの平均的な市民は、彼らを泥棒、ペテン師、マフィアと呼ぶかもしれない。少し高尚な回答としては、「オリガルヒ」であろう。このような回答を、誤った意識の反映と断じることは簡単である。しかし、より生産的な分析の道は、なぜポスト・ソビエト市民が「オリガルヒ」という言葉が意味する窃盗や私企業と国家の緊密な相互依存関係を強調するのかを考えることであろう。

現代の帝国主義の議論と同様に、ポスト・ソビエトの条件の特殊性を真剣に考える必要がある。歴史的に見ると、ここでの「本源的蓄積」は、ソ連の国家と経済が遠心的に崩壊していく過程で起こったものである。政治学者のスティーブン・ソルニックSteven Solnickは、このプロセスを「国家を盗む」と呼んだ。

新しい支配階級のメンバーは、国有財産を民営化するか(多くの場合、1ドル=1円で)、形式的に公的な団体から私的な手に利益を吸い上げる機会を豊富に与えられた。彼らは、国家公務員との非公式な関係や、しばしば意識的に設計された法律の抜け穴を利用して、大規模な脱税や資本逃避を行い、短期的な視野で素早く利益を得るために敵対的な企業買収を実行したのである。

ロシアの経済学者ルスラン・ザラソフ Ruslan Dzarasovは、このような慣行を「インサイダー・レント」というコンセプトで捉え、権力者との関係に依存する企業の財務フローをコントロールすることで、インサイダーが引き出す収入のレント的性質を強調した。このような慣行は、確かに世界の他の地域でも見られるが、国家社会主義の遠心的崩壊とそれに続くパトロン制に基づく政治経済的再統合から始まったポストソ連の変革の性質上、ロシアの支配階級の形成と再生産におけるその役割ははるかに重要である。

ハンガリーの社会学者イヴァン・セレーニIván Szelényiのような他の著名な思想家は、同様の現象を「政治的資本主義」と表現している。マックス・ウェーバーに倣って、政治的資本主義は、私的な富を蓄積するために政治的地位を利用することを特徴としている。私は、技術革新や特に安い労働力に根ざした優位性を持つ資本家とは異なり、国家からの選択的利益を主な競争力とする資本家階級の一部を、政治的資本家と呼ぶことにしたい。

政治資本家は、ポスト・ソビエト諸国に限ったことではないが、歴史的に国家が経済の支配的役割を果たし、巨大な資本を蓄積し、現在は私的搾取のために開放されている分野でこそ、繁栄することが可能である。

政治資本主義の存在を認識することは、クレムリンが「主権」や「勢力圏」について語るとき、時代遅れのコンセプトへの不合理な執着からそうしているのではない理由を理解するために極めて重要である。同時に、このようなレトリックは、必ずしもロシアの国益を明示するものではなく、ロシアの政治資本家の階級的利益を直接反映するものである。

国家の選択的利益が彼らの富の蓄積の基礎となるのであれば、これらの資本家は、彼らが独占的なコントロールを行使する領域、つまり資本家階級の他のいかなる部分とも共有されないコントロールを囲い込む以外に選択肢はない。

このような「領域を示す」ことへの関心は、異なるタイプの資本家には共有されないか、少なくともそれほど重要ではない。マルクス主義理論における長年の論争は、Göran Therbornの言葉を借りれば、「支配階級が支配するときに実際に何をするのか」という疑問が中心であった。その謎は、資本主義国家のブルジョアジーは、通常、国家を直接には運営しないということであった。国家官僚は通常、資本家階級から実質的な自律性を享受しているが、資本家的蓄積に有利なルールを確立し、実施することによって資本家階級に奉仕する。対照的に、政治資本家は、一般的なルールではなく、政治的意思決定者に対するより厳密なコントロールを要求する。あるいは、自ら政治的地位を占め、私的な富を得るために政治的地位を利用する。

古典的な企業家資本主義のアイコンの多くは、国家補助金、優遇税制、あるいはさまざまな保護主義的措置の恩恵を受けていた。しかし、政治資本家とは異なり、彼らの市場での生存と拡大が、特定の役職にある特定の個人、特定の政党、特定の政治体制に依存することはほとんどなかった。多国籍資本は、その本社が所在する国民国家に依存することなく存続することができたし、今後も存続するだろう。ピーター・ティールのようなシリコンバレーの大物が後押しする、国民国家から独立した浮遊起業家都市であるシーステージング・プロジェクトseasteading project[海上に自治都市を建設するという構想l]が思い出される。政治資本家は、外部からの干渉を受けずにインサイダー・レントを得ることができる少なくともいくつかの領域がなければ、グローバルな競争の中で生き残ることはできない。

ポスト・ソビエトの周縁部における階級闘争

政治資本主義が長期的に持続可能かどうかについては、まだ未解決の疑問が残る。結局のところ、政治資本主義者の間で再分配するために、国家はどこからか資源を奪う必要がある。ブランコ・ミラノヴィッチが指摘するように、政治的資本主義にとって汚職は、たとえ効果的でテクノクラート的で自律的な官僚機構が運営する場合であっても、固有の問題である。

政治的資本主義の最も成功した事例である中国とは異なり、ソ連共産党の組織は崩壊し、個人の後援ネットワークに基づく政権に取って代わられ、自由民主主義の形式的なファサードを自分たちに有利なように曲げた。このことは、経済の近代化と専門化の衝動にしばしば逆行する仕事であった。

乱暴に言えば、人はいつまでも同じところで盗みを働くことはできない。利潤率を維持するためには、資本投資や労働搾取の強化によって別の資本主義モデルに転換するか、インサイダー・レントを抽出するためのより多くの源泉を得るために拡大する必要がある。

しかし、再投資も労働搾取も、ポストソビエトの政治的資本主義では構造的な障害に直面している。一方では、ビジネスモデル、さらには財産の所有権が基本的に特定の権力者に依存している場合、多くの人々が長期的な投資に取り組むことを躊躇する。一般に、利益を海外口座に移す方が好都合であることが判明している。

一方、ソ連崩壊後の労働力は、都市化され、教育を受け、決して安くはなかった。この地域の比較的低い賃金は、ソビエト連邦が遺産として残した広範な物質的インフラと福祉制度があったからこそ可能だったのである。この遺産は国家に大きな負担を強いているが、主要な有権者グループの支持を損なうことなく放棄することはそう簡単ではない。

プーチンのようなボナパルティズムの指導者や他のポストソ連の独裁者は、1990年代を特徴付けた政治資本家同士の対立を終わらせようと、政治的資本主義の基盤を変えることなく、一部のエリート層の利益を均衡させ、他の層を抑圧することによって、万人対万人の戦争を緩和させた。

強欲な拡張が内部的な限界に直面し始めると、ロシアのエリートは、抽出のプールを増やすことによってレント率を維持するために、外部への委託を試みた。それゆえ、ユーラシア経済同盟のようなロシア主導の統合プロジェクトを強化することになった。しかし、このプロジェクトは2つの障害に直面した。ひとつは、比較的マイナーな存在である地元の政治資本家たちである。たとえばウクライナでは、彼らはロシアの安価なエネルギーに関心を寄せていたが、同時に自国の領土内でインサイダーのレントを得るための主権的権利にも関心を寄せていた。彼らは、崩壊したソビエト国家のウクライナ地域の領有権を正当化するために反ロシアナショナリズムを利用することはできたが、明確な国家開発プロジェクトを展開することはできなかった。

ウクライナ第2代大統領レオニード・クチマLeonid Kuchmaの有名な本『ウクライナはロシアではない』のタイトルは、この問題をよく表している。

ウクライナがロシアでないなら、いったい何なのか。

ロシア以外のポストソビエトの政治的資本家たちは、ヘゲモニーの危機を克服することに至るところで失敗したため、彼らの支配は脆弱になり、最近ベラルーシやカザフスタンで見られるように、結局はロシアの支援に依存することになった。

ポスト・ソビエト空間における多国籍資本と職業的中産階級の同盟は、政治的には親欧米のNGO化した市民社会によって代表され、劣化し崩壊した国家社会主義の廃墟で一体何を育てるべきかという疑問に、より説得力のある答えを与え、ロシア主導のポスト・ソビエト統合により大きな障害となった。これが、ウクライナ侵略に結実することになるポストソビエト空間における主要な政治的対立を構成している。

プーチンをはじめとするソビエト連邦の指導者たちが実施したボナパルティズム的安定化は、職業的中産階級の成長を促進した。その一部は、官僚や戦略的な国営企業で働くなどして、制度の恩恵を共有していた。しかし、その大部分は政治的資本主義から排除されていた。

彼らの収入、キャリア、政治的影響力の発展の主な機会は、西側との政治的、経済的、文化的なつながりが強まるという見通しのなかにあった。同時に、彼らは西洋のソフトパワーの先兵でもあった。EUや米国が主導する機関への統合は、彼らにとって、「適切な」資本主義と「文明世界」の両方に参加するという、偽りの近代化プロジェクトであった。これは、ソビエト後のエリートや制度、そして、1990年代の惨事の後、少なくともある程度の安定を保つことにこだわった「後進的」な平民大衆に染み付いた社会主義時代の精神性との決別を必然的に意味する。

ほとんどのウクライナ人にとって、これは自衛のための戦争である。このことを認識した上で、彼らの利益と彼らの代弁すると主張する人々との間のギャップについても忘れてはならない。

このプロジェクトの根深いエリート主義的性格が、歴史的な反ロシアナショナリズムに後押しされたとしてもポスト・ソビエトのどの国でも真の意味でヘゲモニーになることはなかった理由である。現在であっても、ロシアの侵攻に対抗するために動員された[ロシアに対する]ネガティブな連合は、ウクライナ人が何らかの特定のポジティブな議題で団結しているということを意味してはいない。同時に、このことは、グローバル・サウスが、グローバル・パワーを目指す者(ロシア)や、帝国主義を廃止するのではなく、より成功した帝国主義と結びつこうとして西側諸国への統合を目指す者(ウクライナ)と連帯するよう求められたときに、懐疑的な中立性を示している理由を説明するのに役立つ。

ロシアの侵略に道を開いた西洋の役割についての議論は、通常、NATOのロシアに対する威嚇的な姿勢に焦点が当てられている。しかし、政治的資本主義という現象を考慮に入れると、ロシアの根本的な転換なしでのロシアの西欧への統合が、決してうまくいくことはなかっただろう理由がわかる。ポスト・ソビエトの政治的資本家からその主な競争力であるポスト・ソビエト諸国から与えられる選択的利益を奪うことで階級としての彼らをなきものにしようと明確に目論む西側主導の制度には、彼らを統合するような方策はなかったのである。

ポスト・ソビエトの空間に対する西側機関のビジョンのなかでいわゆる「反腐敗」アジェンダは、最も重要ではないにしても、不可欠な部分であり、この地域の親西側中産階級によって広く共有されてきた。このアジェンダの成功は、政治的資本家にとっては彼らの政治的・経済的な終焉を意味する。

公の場では、クレムリンは戦争を、ロシアの主権国家としての存続をかけた戦いだと見せようとしている。しかし、最も重要な利害関係は、ロシアの支配階級とその政治的資本主義モデルの存続である。世界秩序の「多極化」的な再編が、しばらくの間は、この問題の解決となるだろう。これが、クレムリンが彼らの特殊な階級プロジェクトをグローバル・サウスのエリートたち売り込もうとする理由であり、クレムリンは「文明を代表する」という主張に基づいて自分たちの主権の「影響圏」を手に入れようとするだろう。

ポスト・ソビエトのボナパルティズムの危機

ポスト・ソビエトの政治資本家、職業的中産階級、多国籍資本の矛盾した利害が、最終的に現在の戦争をもたらすような政治的対立を構造化した。しかし、政治的資本家の政治組織の危機は、彼らに対する脅威を深刻化させた。

プーチンやベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコのようなボナパルティズム政権は、受動的で脱政治的な支持に依存し、ソ連崩壊後の惨事を克服することで正統性を得ているのであって、支配階級の政治ヘゲモニーを確保するような積極的同意からではない。このような個人主義的な権威主義的支配は、後継者の問題があるが故に根本的に脆弱である。権力の継承には明確なルールや伝統がなく、新しい指導者が遵守すべき明確なイデオロギーもなく、新しい指導者を社会化しうるような政党や運動もない。後継者は、エリート内部の対立が危険な水準にまでエスカレートし、下からの反乱の方が成功する可能性が高いという脆弱な場になっている。

2014年のウクライナにおけるユーロマイダン革命だけでなく、アルメニア革命、キルギスの第三革命、ベラルーシの2020年蜂起の失敗、そして直近ではカザフスタンの蜂起など、近年、ロシアの周辺部でこうした蜂起が加速している。最後の2つのケースでは、ロシアの支援が現地政権の存続に不可欠であることが証明された。

ロシア国内では、2011年と2012年に開催された「公正な選挙のために」集会や、Alexei Navalnyに触発されたその後の動きは、重要な意味を持つものとはいえなかった。侵略の前夜、労働不安は高まり、世論調査ではプーチンへの信頼は低下し、引退を望む人々が増えていた。注目すべきは、回答者が若いほどプーチンへの反発が強かったことである。

ポスト・ソビエトのいわゆるマイダン革命は、いずれも階級としてのポスト・ソビエト後の政治的資本家それ自体に対する脅威となるものではなかった。彼らは同じ階級の権力者の一部を入れ替えただけであり、したがって、そもそも反動であった政治的代表の危機を激化させただけである。だからこそ、この種の抗議運動がこれほどまでに頻繁に起こっているのである。

マイダン革命は、政治学者マーク・ベイシンガーMark Beissingerが呼んだように、典型的な現代都市の市民革命である。彼は豊富な統計資料から、過去の社会革命とは異なり、都市市民革命は権威主義的支配を一時的に弱め、中流市民社会に力を与えるにすぎないことを示している。それは、より強固で平等な政治秩序や、永続的な民主主義の変化をもたらすものではない。

典型的な例として、ポスト・ソビエト諸国では、マイダン革命は、多国籍資本からの圧力(直接的にも親欧米NGOを通じて間接的にも)に対して国家を弱体化させ、地元の政治的資本家を脆弱にしただけであった。例えば、ウクライナでは、ユーロマイダン革命後、一連の「反腐敗」機関が、IMF、G7、市民社会によって徹底的に推進されてきた。

彼らは、この8年間、腐敗の重大な事例を提示することはできなかった。しかし、外国人や反腐敗活動家による主要な国営企業や裁判制度の監督機能を制度化し、国内の政治的資本家がインサイダー・レントを得る機会を奪っている。ロシアの政治的資本家には、かつて強大だったウクライナのオリガルヒが抱える問題に神経を尖らせるのに十分な理由があるといえるだろう。

支配階級の統合がもたらす意図せざる結果

ウクライナ侵略のタイミングと、プーチンの迅速かつ容易な勝利という誤算を説明するのに役立つ要因はいくつかある。例えば、極超音速兵器におけるロシアの一時的優位、ヨーロッパのロシアエネルギーへの依存、ウクライナ国内のいわゆる親ロシア派の反対派の弾圧、ドンバスでの戦争の後の2015年ミンスク合意の停滞、またはウクライナにおけるロシアの諜報活動の失敗である。

ここでは、侵略の背後にある階級的対立、すなわち、一方ではレントの割合を維持するための領域拡大に関心を持つ政治的資本家と、他方での政治的資本主義から排除された専門職中間層と連携する多国籍資本との間の対立を、非常に大まかに説明しようと思う。

マルクス主義的な帝国主義の概念は、戦争の背後にある物質的利益を特定することができれば、現在の戦争に有意義に適用することができる。同時に、この紛争は、単なるロシア帝国主義以上のものである。現在ウクライナで戦車、大砲、ロケット弾によって解決されようとしている紛争は、ベラルーシやロシア内部で警察の警棒によって抑圧してきたのと同じ紛争である。

ポスト・ソビエトのヘゲモニー危機――支配階級が持続的な政治的、道徳的、知的リーダーシップを発揮できない無能さ――の激化が、エスカレートする暴力の根本原因である。

ロシアの支配層は多様である。その一部は、欧米の制裁の結果、大きな損失を被っている。しかし、ロシアの体制は支配層から部分的に自立しているため、個々の代表者やグループの損失とは無関係に、長期的な集団的利益を追求することができる。同時に、ロシア周辺部の類似の政権の危機は、ロシア支配層全体に対する存立危機事態を悪化させている。

ロシアの政治的資本家のうち、より主権主義的な分派は、より買弁的な分派に対して優位に立っているが、後者でさえも、政権の崩壊によって、彼ら全員が敗北することをおそらく理解しているだろう。

クレムリンは戦争を開始することで、世界秩序の「多極化」再編を最終目標に、当面の脅威を軽減しようと目論んだ。ブランコ・ミラノヴィッチBranko Milanovicが示唆するように、戦争は、高い代償を払うことになるにもかかわらず、ロシアの西側との関係弱体化に正当性を与え、同時に、さらに多くのウクライナ領土を併合した後に、それを覆すことを極めて困難にする。

同時に、ロシアの支配的な小集団は、支配者層の政治的組織とイデオロギー的正統性をより高いレベルにまで高めている。ロシアにはすでに、中国のより効果的な政治的資本主義にロールモデルとしての明かなヒントを得つつ、より強固で、イデオロギー的で、動員力のある権威主義的な政治体制への転換の兆候がある。

プーチンにとって、これは本質的に、ロシアのオリガルヒを手なずけることによって2000年代初頭に始めたポスト・ソビエトの統合プロセスのもうひとつの段階である。第一段階における大惨事の防止と「安定」の回復という緩やかな物語に続いて、今の第二段階では、より明確な保守ナショナリズム(海外ではウクライナ人や西欧に、ロシア国内ではコスモポリタンな「裏切り者」に向けられる)が、ソ連崩壊後の思想的危機という状況の中で広く利用できる唯一の思想言語となった。

社会学者ディラン・ジョン・ライリーDylan John Rileyのように、上からのより強力なヘゲモニー政治が、下からのより強い対抗的なヘゲモニー政治の成長を助長する可能性があると主張する著者もいる。もしそうだとすれば、クレムリンのよりイデオロギー的で動員主義的な政治への移行は、ポスト・ソビエトのどの国が経験したよりも大衆層に根ざした、より組織的で意識的な大衆政治的反対運動、ひいては新しい社会革命の波が起こる条件が生まれるかもしれない。

このような展開は、世界のこの地域の社会的・政治的な力のバランスを根本的に変え、約30年前にソビエト連邦が崩壊して以来、この地域を苦しめてきた悪循環に終止符を打つ可能性がある。

Volodymyr Ishchenko ベルリン自由大学東欧研究所の研究員である。抗議行動や社会運動、革命、急進化、右翼・左翼政治、ナショナリズム、市民社会などを研究テーマとしている。ウクライナの現代政治、ユーロマイダン革命、それに続く戦争について広く発表している。『ガーディアン』『アルジャジーラ』『ニューレフトレビュー』『ジャコバン』への寄稿が多い。現在、『The Maidan Uprising: Mobilization, Radicalization, and Revolution in Ukraine, 2013-14』というタイトルの集合的なモノグラフを仕事にしている。VolodymyrはAlamedaのアフィリエイターでもある。