マイケル・クェット:デジタル植民地主義の深刻な脅威

(訳者前書き)以下は、トランスナショナル・インスティチュートのサイトに掲載された論文の翻訳。グローバルな情報資本主義をグローバルサウスの視点から批判した論文として、示唆に富む。この論文は全体の前半部分である。デジタル植民地主義という観点は、日本がデジタル政策の一環としてIT産業のグローバルな展開に力を入れていることも踏まえて忘れてならない観点だ。とくに監視技術と連動した生体認証やAIの技術については、国連のSDGsの政策を巧妙にとりこみながらグローバルサウスの政府への売り込みが進んでいる。また、この論文の教育の章で論じられているように、学齢期から成人までの長期を追跡するシステムの構築や、子どものことから慣れ親しんだ大手IT企業のOSやソフトウェアに拘束されるコミュニケーションスキルの形成は日本のギガスクール構想とも重なる論点だ。同時に、この国のデジタルのプラットフォームが営利目的の資本に支配され、オープンソースやフリーソフトウェアが周辺に追いやられている現状のなかで、日本の活動家たちが、マイクロソフトやAppleのOSを使うことやGAFAのサービスを使うことの意味に無自覚であることについても、この論文では「果たしてそれでいいのか」という問いを投げかけるものになっている。同時に、オープンソースへの関心をもって四苦八苦しながら自分のPC環境を資本や政府の支配から切り離そうとして試行錯誤している活動家たちにとっては、パーソナルな挑戦がどのようにグローバルな資本主義との闘いと連動してるのかを見通す上で、勇気づけられる内容にもなっている。

他方で、先進国にいる私たちから隠されがちなサプライチェーン全体の多国籍企業による支配と表裏一体をなすグローバルサウスにおける搾取(労働力と環境)の問題は、IT産業が主導する現代にあっても古典的な植民地主義、帝国主義の時代と本質は変わっていない。この問題は、国連のような国際組織が取り組む貧困や開発のパラダイムでは解決できないだろう。他方で、この論文ではごくわずかしか言及されていないが、デジタルテクノロジー、とりわけブロックチェーンなどの技術を用いた自律的なコミュニティーの金融への挑戦など、日本ではほとんど議論されていないオルタナティブな社会システム(デジタル社会主義とも言われている)についても興味深い示唆がある。(小倉利丸)

マイケル・クェット

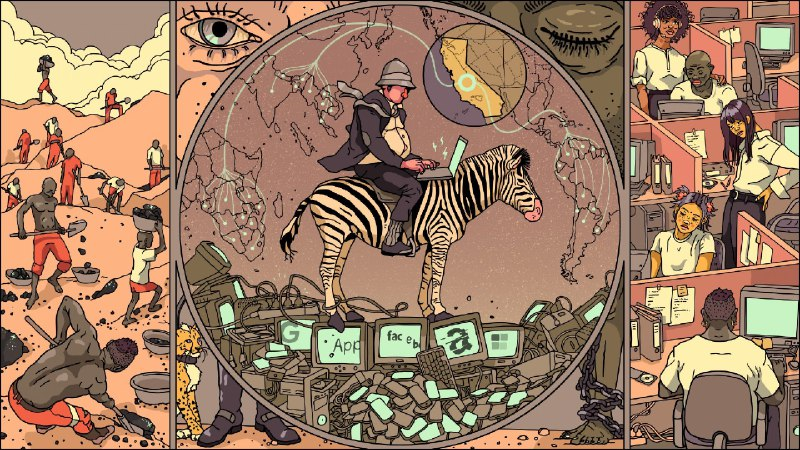

イラスト:Zoran Svilar

2021年3月4日

このエッセイは、TNIがROAR誌と共同で企画した「テクノロジー、権力、解放に関するデジタルの未来」シリーズの一部である。

過去数十年の間に、米国に拠点を置く多国籍「ビッグテック」企業は何兆ドルもの資金を集め、グローバルサウスのビジネスや労働からソーシャルメディアやエンターテインメントに至るまで、すべてをコントロールする過剰な権力を手に入れた。デジタル植民地主義は、いまや世界を飲み込んでいる。

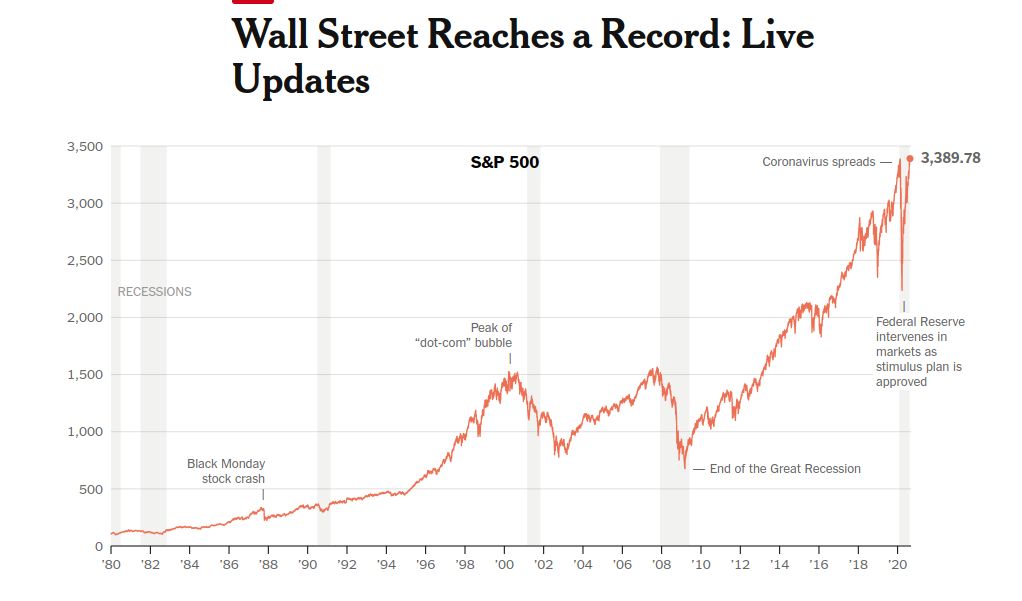

2020年、億万長者たちは山賊のように儲けた。ジェフ・ベゾスの個人保有資産は1130億ドルから1840億ドルに急増した。イーロン・マスクは、純資産が270億ドルから1850億ドル超に上昇し、一時的にベゾスを追い越した。

「ビッグ・テック」企業を率いるブルジョワジーにとって、人生は素晴らしいものだ。

しかし、これらの企業が国内市場で支配力を拡大していることは多くの批判的分析の対象になっているが、その世界的な広がりは、特にアメリカ帝国の有力な知識人たちによって、ほとんど議論されることのない事実である。

実際、ひとたびその仕組みと数字を調べれば、ビッグ・テックがグローバルに展開されているだけでなく、根本的に植民地主義的な性格を持ち、米国に支配されていることが明らかになる。この現象は、“デジタル植民地主義 “と呼ばれている。

私たちは今、デジタル植民地主義が、前世紀における古典的な植民地主義のように、南半球にとって重大かつ広範囲な脅威となるリスクを抱える世界に生きている。格差の急激な拡大、国家と企業による監視の台頭、高度な警察・軍事テクノロジーは、この新しい世界秩序がもたらす結果のほんの一例に過ぎない。この現象は新しいと思う人もいるかもしれないが、過去数十年の間に、世界の現状に定着してしまったのである。相当強力な反権力運動がなければ、状況はもっと悪くなるだろう。

FairCoinと、商品や ServiceをFairCoin建てで提供するオンラインのFairMarketを提供するために、Commons Bankが設立された。この暗号通貨をコントロールすることで、Faircoopは、資本や国家の搾取的な支配の外で生計を立てようとする自営業者に法律や銀行サービスを提供するFreedomCoopのようなコモンズ中心の反資本主義のイニシアチブに資金を提供することができる。

上記の事例は一見バラバラに見えるかもしれないが、市場ベースの価格設定に内在する評価を再考する方法として、しばしば「ブロックチェーン」と呼ばれる「暗号台帳テクノロジー」を利用するという点で共通している。ブロックチェーンは、資本主義的でない新しい価値の測定と追求の方法を提供することで、資本主義に代わる経済の道を追求する能力を約束する。そのための社会的・政治的な力があるとして、そのような試みはどのようなものだろうか。

デジタル植民地主義とは何か?

デジタル植民地主義とは、デジタルテクノロジーを使って他国や他領土を政治的、経済的、社会的に支配することである。

古典的な植民地主義では、ヨーロッパ人は外国の土地を占領し入植し、軍事要塞、海港、鉄道などのインフラを設置し、経済浸透と軍事征服のために砲艦を配備し、重機械を建設し、原料を採掘するために労働力を利用し、労働者を監視するためのパノプティカルな構造物を建設し、高度な経済開発に必要なエンジニア(例えば、鉱物抽出のための化学者)を動員し、さらに、植民地支配のためにデジタル技術を利用した。製造工程に必要な先住民の知識を奪い、原料を母国に輸送して工業製品を生産し、安価な工業製品で南半球の市場を弱体化させ、不平等な世界分業の中で南半球の人々と国の従属関係を維持し、市場と外交と軍事支配を拡大し、利潤と略奪を図った。

言い換えれば、植民地主義は領土とインフラの所有とコントロール、労働力、知識、商品の獲得、そして国家権力の行使に依存していたのである。

このプロセスは何世紀にもわたって発展し、新しいテクノロジーが開発されるたびに追加されていった。19世紀後半には、大英帝国のために海底ケーブルによる電信通信が可能になった。また、情報の記録、保存、整理に関する新しい技術は、フィリピン征服の際にアメリカ軍の諜報機関によって初めて利用された。

今日、Eduardo Galeanoの言う南半球の「Open Vines」は、海を横断する「Digital Vines」であり、主に米国に拠点を置く一握りの企業が所有しコントロールするハイテクエコシステムを繋いでいる。光ファイバーケーブルの中には、GoogleやFacebookが所有またはリースしているものがあり、データの抽出と独占を進めている。今日の重工業は、AmazonやMicrosoftが支配するクラウドサーバーファームであり、ビッグデータの保存、プール、処理に使用され、米帝国の軍事基地のように拡大している。エンジニアは、25万ドル以上の高給取りのエリート・プログラマーからなる企業軍団である。搾取される労働者は、コンゴやラテンアメリカで鉱物を採取する有色人種、中国やアフリカで人工知能データにコメントを付ける安価な労働力、そしてソーシャルメディアのプラットフォームから有害なコンテンツを排除した後にPTSDに苦しむアジアの労働者たちである。プラットフォームと(NSAのような)スパイセンターはパノプティコンであり、データは人工知能ベースのサービスのために処理される原材料である。

より広義には、デジタル植民地主義は不平等な分業を定着させるものであり、支配勢力はデジタルインフラや知識の所有権、計算手段のコントロールを利用して、南半球を永久に従属させる状況に置いてきた。この不平等な分業が発展してきたのである。経済的には、製造業は 価値体系の下位に追いやられ、ハイテク企業が主導権を握る高度なハイテ ク経済に取って代わられた。

デジタル植民地主義の構造

デジタル植民地主義は、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク接続といった、コンピューティングの手段を形成するデジタル世界の「もの」の支配に根ざしている。

これには、ゲートキーパーとして機能するプラットフォーム、仲介業者によって抽出されたデータ、業界標準のほか、”知的財産 “や “デジタル・インテリジェンス “の私的所有権も含まれる。デジタル植民地主義は、労働搾取、政策取り込み、経済計画から、情報サービス、支配階級の覇権、プロパガンダまで、従来の資本主義や権威主義的統治の手段と高度に統合されるようになった。

まずソフトウェアに目を向けると、かつてプログラマたちによって自由かつ広く共有されていたコードが、次第に私有化され、著作権の対象となるようになった過程を目の当たりにすることができる。1970年代から80年代にかけて、アメリカ議会はソフトウェアの著作権を強化し始めた。これに対して、「フリー&オープンソースソフトウェア」(FOSS)ライセンスという形で、ソフトウェアの使用、研究、変更、共有の権利をユーザーに与えるという流れが生まれた。これは、企業のコントロールや利潤のために利用されることのない「デジタル・コモンズ」を創出するもので、「南半球」の国々にとって本質的な利益をもたらすものだった。しかし、自由ソフトウェア運動が南半球に広がると、企業の反発を招いた。Microsoftはペルー政府がMicrosoftのプロプライエタリなソフトウェアから脱却しようとしたとき、ペルーを非難した。また、アフリカの政府が政府の省庁や学校でGNU/Linux FOSSオペレーティングシステムを使うのを妨害しようとした。

ソフトウェアの私有化と並行して、インターネットはFacebookやGoogleのような仲介サービス業者の手に急速に一元化された。重要なのは、クラウドサービスへの移行が、FOSSライセンスがユーザに与えていた自由を無効にしてしまったことだ。なぜなら、そのソフトウェアは大企業のコンピュータで実行さ れるものだからだ。企業のクラウドは、人々から自分のコンピュータをコントロールする能力を奪ってしまう。クラウドサービスは、ペタバイト単位の情報を企業に提供し、企業はそのデータを使って人工知能システムを訓練する。AIはビッグデータを使って「学習」する。例えば、フォントや形が異なる「A」という文字を認識するためには、何百万枚もの写真が必要だ。人間に適用した場合、人々のプライベートな生活の機微な情報は、巨大企業が絶え間なく抽出しようとする非常に貴重な資源となる。

南半球では、大多数の人が低レベルのフィーチャーフォンやスマートフォンを使っており、データ量に余裕がないのが実情だ。その結果、何百万人もの人々がFacebookのようなプラットフォームを「インターネット」として実感し、彼らに関するデータは外国の帝国主義者によって消費される。

ビッグデータの “フィードバック効果 “は、状況をさらに悪化させる。より多くの、より良質なデータを持つ者は、最高の人工知能サービスを作ることができ、それはより多くのユーザーを引き付け、サービスをより良くするためにさらに多くのデータを提供し、といった具合になるのだ。古典的な植民地主義のように、データは帝国主義勢力の原材料として取り込まれ、帝国主義勢力はデータを加工してサービスを生産し、グローバルな大衆に還元することで、彼らの支配をさらに強め、他のすべての人々を従属的な状況に置く。

Cecilia Rikapは、近刊の『Capitalism, Power and Innovation: Intellectual Monopoly Capitalism Uncovered』の中で、次のように述べている。米国のハイテク大手がいかに知的独占に基づく市場支配力を持ち、超過利潤(rent)を引き出し、労働力を搾取するために、下位企業の複雑な商品連鎖を支配しているかを示している。これにより、彼らはグローバルなバリューチェーンを計画・組織化するための「ノウハウ」と「人材」を蓄積し、知識を私有化し、ナレッジコモンズや公的研究成果を収奪する能力を手に入れた。

例えば、AppleはスマートフォンのIPとブランドから収益を引き出し、商品連鎖に沿った生産を調整している。台湾のFoxconnが運営する製造工場で携帯電話を組み立てる人々、コンゴでバッテリーのために採掘される鉱物、プロセッサを供給するチップメーカーなど、下位の生産者はすべてAppleの要求と気まぐれに服従することになる。

つまり、テクノロジー大手は、商品連鎖の中でビジネス関係をコントロールし、その知識、蓄積された資本、中核的な機能部品の支配から利益を得ているのである。そのため、彼らは製品を大量生産する比較的大きな企業に対しても、下請けとして値切ったり、切り捨てたりすることができる。大学も共犯者である。帝国主義中核国の最も権威ある大学は、学術生産空間において最も支配的な主体である。一方、周辺部や半周辺部の最も脆弱な大学は、最も搾取されており、研究開発のための資金、研究成果を特許化する知識や能力、自分たちの仕事が収奪されたときに反撃する資源がないことが多いのである。

教育の植民地化

デジタルの植民地化がどのように行われるかの一例が、教育分野にある。

南アフリカの教育テクノロジーに関する私の博士論文で詳しく述べたように、Microsoft、Google、Pearson、IBMなどの巨大なテック企業は、南半球全体の教育システムでその勢力を拡大している。Microsoftにとって、これは何も新しいことではない。上に述べたように、Microsoftはアフリカの政府を脅迫して、学校も含めてフリーソフトウェアをMicrosoft Windowsに置き換えさせようとした。

南アフリカでは、Microsoftは教師トレーナーの軍隊を現地に置き、教育システムでMicrosoftソフトウェアをどう使うかについて教師を訓練している。また、ヴェンダ大学などの大学にWindowsタブレットとMicrosoftのソフトウェアを提供し、そのパートナーシップを大々的に宣伝している。最近では、携帯電話会社のVodacom(英国の多国籍企業Vodafoneが過半数を所有)と提携し、南アフリカの学習者にデジタル教育を提供するようになった。

Microsoftは、南アフリカの9つの州教育局のうち少なくとも5つで契約しているトップサプライヤーであるが、Googleも市場シェアを獲得しようとしている。南アフリカの新興企業CloudEdと提携し、州政府との初のGoogle契約締結を目指している。

Michael and Susan Dell Foundationも参入し、州政府にData Driven District (DDD)プラットフォームを提供する。DDDソフトウェアは、成績、出席率、「社会問題」など、教師や生徒を追跡・監視するデータを収集するよう設計されている。学校は収集したデータをリアルタイムではなく毎週アップロードするが、最終的な目標は、官僚的な管理と「縦断的データ分析」(同じグループの個人について収集したデータを長期にわたって分析すること)のために、生徒の行動や成績をリアルタイムで監視することである。

南アフリカ政府は基礎教育省(DBE)のクラウドも拡大しており、最終的には侵襲的なテクノクラート的監視に利用される可能性がある。MicrosoftはDBEに対し、「ユーザーのライフサイクルに渡って」データを収集することを提案し、Microsoft Office 365のアカウントを保持している人は、学校から始まり、成人するまで、政府が教育と雇用の関連性などに関する長期的な分析を行えるようにすることを提案した。

ビッグテックによるデジタル植民地主義は、南半球の教育システム全体に急速に広がっている。ブラジルから執筆したGiselle Ferreiraとその共著者は、「ブラジルで起きていることと、南アフリカの事例(そしておそらく『グローバルサウス』の他の国々)に関するKwet(2019)の分析との類似は顕著である」と述べている。特に、GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)企業が恵まれない学生にテクノロジーを惜しみなく提供するとき、データは平然と抽出され、その後、地域の特異性を重要視しないような方法で扱われる、と述べている。

学校は、ビッグテックにとって、デジタル市場のコントロールを拡大するための絶好の場所になりつつある。南半球の貧しい人々は、政府や企業が無償でデバイスを提供してくれることを当てにしていることが多く、どのソフトウェアを使うかを他人に決めてもらわなければならない。市場シェアを獲得するために、フィーチャーフォン以外の技術にほとんどアクセスできないような子どもたちに提供されるデバイスに、大企業のソフトウェアをあらかじめ搭載しておく以上に効果的な方法はないだろう。これは、将来のソフトウェア開発者を取り込むという利点もある。彼らは、何年も彼らのソフトウェアを使い、そのインタフェースや機能に慣れた後で、( フリーソフトウェアに基づく人々の技術ソリューションではなく) Googleや Microsoftを好むようになるかもしれない。

労働力の搾取

デジタル植民地主義は、南半球の国々がデジタルテクノロジーのための重要なインプットを提供するために、下働きとしてひどく搾取されている点にも表れている。コンゴ民主共和国は、自動車、スマートフォン、コンピューターに使用されるバッテリーに不可欠な鉱物であるコバルトを世界の70%以上供給していることは、以前から指摘されている。現在、民主共和国の14家族が、Apple、Tesla、Alphabet、Dell、Microsoftを、コバルト採掘産業における児童労働の恩恵にあずかっているとして提訴している。また、鉱物の採掘過程そのものが、労働者の健康や周囲の環境に悪影響を及ぼすことも少なくない。

リチウムは、チリ、アルゼンチン、ボリビア、オーストラリアが主な埋蔵国だ。中南米各国の労働者の賃金は、裕福な国の基準からすると低く、特に彼らが耐えている労働条件を考えると、その差は歴然としている。データの入手可能性は様々だが、チリでは鉱山に雇用される人々の月給は約1430ドルから3000ドルの間であるのに対し、アルゼンチンでは月給は300ドルから1800ドルと低くなることもある。2016年、ボリビアでは鉱山労働者の月給の最低額が250ドルに引き上げられた。一方、オーストラリアの鉱山労働者の月給は約9,000ドルで、年間20万ドルに達することもある。

南半球の国々は、ハイテク企業にとって安価な労働力を豊富に提供する場所でもある。人工知能データのアノテーション、コールセンターの労働者、Facebookなどのソーシャルメディア大手のコンテンツモデレーターなどだ。コンテンツモデレーターは、ソーシャルメディアのフィードから、血なまぐさいものや性的なものなど、不快なコンテンツを削除する仕事であり、しばしば精神的なダメージを受ける。しかし、インドのような国では、コンテンツモデレーターの年収はわずか3,500ドルであり、しかもそれは1,400ドルから引き上げられた後の金額である。

デジタル帝国は中国か米国か?

欧米では、米国と中国が世界のテクノロジー覇権をめぐって争う「新冷戦」について、さまざまな議論が交わされている。しかし、技術のエコシステムをよく見てみると、世界経済では米国企業が圧倒的に優勢であることがわかる。

中国は数十年にわたる高成長を経て、世界のGDPの約17%を生み出し、2028年までに米国を追い抜くと予測されており、米国帝国は衰退しつつあるという主張(以前は日本の台頭とともに流行した物語)に一役買っている。中国経済を購買力平価で測ると、すでに米国を上回っている。しかし、経済学者のSean Starrsは、国家を「テーブルの上のビリヤードの玉のように相互作用する」自己完結した単位として扱うのは誤りであると指摘する。現実には、アメリカの経済支配力は「低下したのではなく、グローバル化した」のだとStarrsは主張する。このことは、特にビッグ・テックを見たときによくわかる。

第二次世界大戦後、企業の生産活動は国境を越えた生産ネットワークに広がっていった。例えば、1990年代には、Appleのような企業が電子機器の製造を米国から中国や台湾にアウトソーシングし始め、Foxconnのような企業が雇用する搾取工場労働者を利用するようになった。米国の多国籍ハイテク企業は、例えば、Ciscoのような高性能ルータースイッチのIPを設計する一方で、製造能力を南半球のハードウェアメーカーにアウトソーシングすることがよくある。

Starrsは、Forbes Global 2000のランキングによる世界の上位2000社の上場企業を25のセクター別に整理し、米国の多国籍企業が圧倒的に多いことを示した。2013年現在、上位25部門のうち18部門で利潤シェアの面で優位に立っている。彼の近著『American Power Globalized:Rethinking National Power in the Age of Globalization』でStarrsは、米国が支配的な力を維持していることを示している。ITソフトウェア&サービスでは、米国の利益シェアが76%であるのに対し、中国は10%、テクノロジーハードウェア&機器では、米国が63%に対し中国は6%、エレクトロニクスでは、それぞれ43%と10%である。韓国、日本、台湾などの他の国も、これらの分野では中国より優れていることが多い。

したがって、よく言われるように、世界のハイテク覇権争いにおいて米国と中国を対等の競争相手として描くことは、非常に誤解を招くことになる。例えば、2019年の国連の「デジタル経済」報告書には、次のように書かれている。「デジタル経済の地理は、米国と中国の2カ国に高度に集中している」。しかし、この報告書はStarrsのような著者が指摘した要因を無視しているだけでなく、中国のハイテク産業のほとんどが中国国内を支配しており、5G(Huawei)、CCTVカメラ(Hikvision、Dahua)、ソーシャルメディア(TikTok)などのいくつかの主要製品やサービスだけが、海外でも大きな市場シェアを持っているという事実も説明していないのである。中国も一部の外国ハイテク企業に多額の投資をしているが、これも外国投資のシェアがはるかに大きい米国の支配を真に脅かすとは言い難い。

現実には、米国が最高のハイテク帝国である。米国と中国以外の国では、米国は検索エンジン(Google)、ウェブブラウザ(Google Chrome、Apple Safari)、スマートフォンとタブレットのオペレーティングシステム(Google Android、Apple iOS)、デスクトップとラップトップのオペレーティングシステム(Microsoft Windows、macOS)、オフィスソフトウェア(Microsoft Office、Google G Suite、Apple iWork)、のカテゴリーでリードしています。クラウドインフラとサービス(Amazon、Microsoft、Google、IBM)、SNSプラットフォーム(Facebook、Twitter)、交通機関(Uber、Lyft)、ビジネスネットワーク(Microsoft LinkedIn)、ストリーミングエンターテイメント(Google YouTube、Netflix、Hulu)、オンライン広告(Google、Facebook)など、さまざまな分野でリードしている。

つまり、個人であれ企業であれ、コンピュータを使っているのであれば、米国企業が最も恩恵を受けているということだ。彼らはデジタルのエコシステムを所有しているのだ。

政治的支配と暴力の手段

米国のハイテク企業の経済力は、政治的・社会的領域における影響力と密接に関係している。他の産業と同様、ハイテク企業の幹部と米国政府の間には回転ドアがあり、ハイテク企業や企業連合は、自分たちの特定の利益、そしてデジタル資本主義全般に有利な政策を求めて、規制当局に多大なロビー活動を展開している。

一方、政府や法執行機関は、ハイテク企業とパートナーシップを結び、自分たちの汚い仕事をさせる。2013年、Edward Snowdenは、Microsoft、Yahoo、Google、Facebook、PalTalk、YouTube、Skype、AOL、AppleのすべてがPRISMプログラムを通じて国家安全保障局と情報を共有していることを明らかにした。その後、さらに多くの暴露があり、企業が保存し、インターネット上で送信されたデータが、国家によって利用されるために、政府の巨大なデータベースに吸い上げられることを世界中が知ることになった。中東からアフリカ、ラテンアメリカに至るまで、南半球の国々がNSAの監視対象になっている。

警察と軍はハイテク企業とも協力している。ハイテク企業は、南の国々を含め、監視製品・サービスの提供者として喜んで小切手を切っている。たとえば、Microsoftは、あまり知られていないPublic Safety and Justice部門を通じて、Microsoftのクラウドインフラ上で技術を運用する「法執行」向け監視ベンダーと幅広いパートナーシップのエコシステムを構築している。これには、ブラジルとシンガポールの警察が購入した「Microsoft Aware」と呼ばれる街全体の指揮統制用監視プラットフォームや、南アフリカのケープタウンとダーバンで展開されている顔認識カメラ付き警察車両ソリューションが含まれる。

また、Microsoftは刑務所産業にも深く関わっている。少年の「犯罪者」から公判前、保護観察、刑務所、そして出所して仮釈放されるまでの矯正の一連の流れをカバーする様々な刑務所向けソフトウェア・ソリューションを提供している。アフリカでは、Netopia Solutionsという会社と提携し、「脱走管理」や「囚人分析」を含むPMS(Prison Management Software)プラットフォームを提供している。

NetopiaのPrison Management Solutionが具体的にどこに展開されているかは不明だが、Microsoftは、”Netopiaはモロッコの(Microsoftパートナー/ベンダー)であり、北・中央アフリカの政府サービスをデジタルに変革することに深くフォーカスしている “と述べている。モロッコは反体制派を残虐に扱い、囚人を拷問した実績があり、米国は最近、国際法に反して西サハラの併合を認めている。

フランシス・ガルトン卿がインドと南アフリカで行った指紋押捺の先駆的な仕事から、アメリカがフィリピンを平定するために生体情報と統計・データ管理の技術革新を組み合わせ、最初の近代的監視装置を形成したことまで、帝国権力は何世紀にもわたって、まず外国人を対象に住民を警察・管理するテクノロジーをテストしてきた。歴史家のAlfred McCoyが示したように、フィリピンで展開された監視テクノロジーの数々は、最終的に米国に持ち帰られ、国内の反体制派に対して使われることにつながるモデルの実験場となったのである。Microsoftとそのパートナーのハイテク監視プロジェクトは、アフリカ人が引き続き、収容所実験の実験台として機能し続けることを示唆している。

結論

デジタルテクノロジーと情報は、あらゆる場所の政治、経済、社会生活において中心的な役割を担っている。アメリカ帝国プロジェクトの一環として、アメリカの多国籍企業は、知的財産、デジタル・インテリジェンス、計算手段の所有とコントロールを通じて、南半球での植民地主義を再構築している。コンピュータが実行する中核的なインフラ、産業、機能のほとんどは、アメリカの国境を越えた企業の私有財産であり、彼らはアメリカ国外において圧倒的な支配力を誇っている。Microsoftや Appleなどの最大手企業は、知的独占企業として世界のサプライチェーンを支配している。

不平等な交換と分業が行われ、周辺部での依存関係が強化される一方で、大量の移民と世界の貧困が永続化する。

富裕国とその企業は、知識を共有し、テクノロジーを移転し、世界の繁栄を共有するための構成要素を平等な条件で提供する代わりに、自らの優位性を守り、安価な労働力と超過利潤のために南を揺さぶることを目指している。デジタル・エコシステムの中核的な構成要素を独占し、学校や技能訓練プログラムに自社の技術を押し込み、南の企業や国家のエリートと提携することで、ビッグテックは新興国市場を取り込んでいる。警察や刑務所に提供される監視サービスからさえ、彼らは利潤のために利益を得るだろう。

しかし、集中した権力の力に対しては、常に反撃する人々が存在する。南半球におけるビッグテックへの抵抗は、アパルトヘイト下の南アフリカでビジネスを展開するIBMや Hewlett Packardなどに対する国際的な抗議の時代まで遡る長い歴史がある。2000年代初頭、デジタル植民地主義に抵抗する手段として、南半球の国々は自由ソフトウェアとグローバルコモンズを一時期受け入れた。そのような取り組みの多くはその後衰退したとのだが。ここ数年、デジタル植民地主義に対抗する新しい動きが出てきている。

この図式の中では、もっと多くのことが起こっている。資本主義が生み出した生態系の危機は、地球上の生命を永久に破壊する恐れが急速に高まっており、デジタル経済の解決策は、環境正義やより広範な平等のための闘いと相互に関係する必要がある。

デジタル植民地主義を一掃するためには、資本主義や権威主義、アメリカ帝国、そしてその知的支援者と対決しようとする草の根運動と関連して、根本原因や主要なアクターに挑戦する異なる概念的枠組みが必要である。

著者について

ロードス大学で社会学の博士号を取得。イェール大学ロースクール情報社会プロジェクトの客員研究員でもある。Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global Southの著者。また、VICE News、The Intercept、The New York Times、Al Jazeera、Counterpunchで記事を執筆している。

このエッセイは、TNIのFuture Labのseries on Technology, Power and Emancipationの一部であり、ROAR誌と共同で企画されたものである。

他のエッセイは以下の通り。 The Intelligent Corporation: Data and the digital economy および Blockchains: Building blocks of a post-capitalist future?

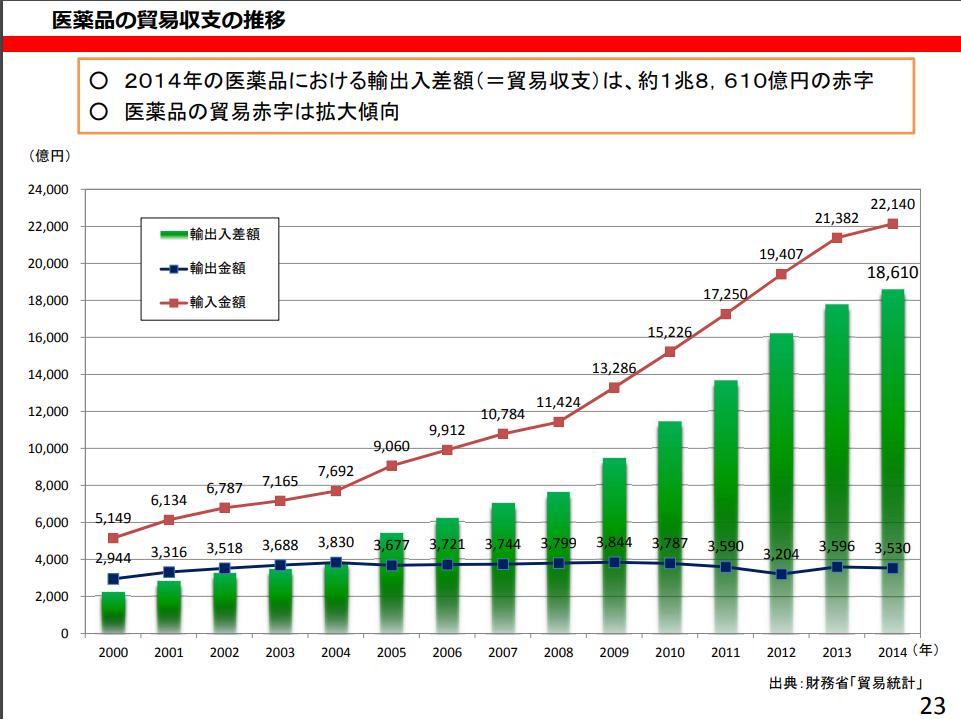

日本企業の海外売上高も年々拡大しており、国内売上高は頭打ちだ。つまり、日本の製薬大手は世界市場を獲得しなければ生き延びられず、国内市場をこれ以上外国資本に支配されないような戦略をとらなければならないところにきている。

日本企業の海外売上高も年々拡大しており、国内売上高は頭打ちだ。つまり、日本の製薬大手は世界市場を獲得しなければ生き延びられず、国内市場をこれ以上外国資本に支配されないような戦略をとらなければならないところにきている。 Juan Gonzalez

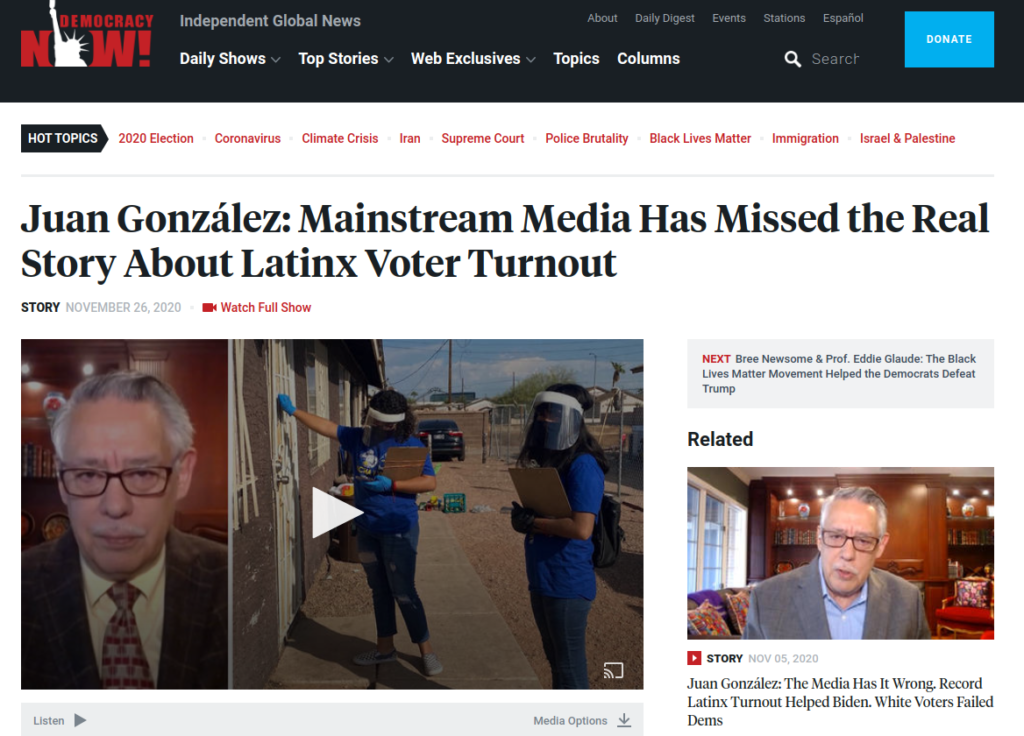

Juan Gonzalez Between Electoral Politics and Civil War

Between Electoral Politics and Civil War 以下は、Anti Capitalism Resistanceのサイトに掲載されたPhil Hearse「選挙後の忍びよるファシズム」という記事の紹介である。

以下は、Anti Capitalism Resistanceのサイトに掲載されたPhil Hearse「選挙後の忍びよるファシズム」という記事の紹介である。 選挙運動でサンダースを支援してきた民主党左派とその支持者たちにとってバイデンのお評判は悪かった。(だからバイデンではなくサンダースを支援したわけだが)RootsAction.orgの代表、ノーマン・ソロモンは、サンダースの支持者たちが、バイデンが民主党の正式な大統領候補になった後に、バイデンに投票するための作戦を意識的に展開してきた。

選挙運動でサンダースを支援してきた民主党左派とその支持者たちにとってバイデンのお評判は悪かった。(だからバイデンではなくサンダースを支援したわけだが)RootsAction.orgの代表、ノーマン・ソロモンは、サンダースの支持者たちが、バイデンが民主党の正式な大統領候補になった後に、バイデンに投票するための作戦を意識的に展開してきた。