小さな抵抗を繋ぎながら、これまでになかった社会運動のあたらしい可能性を拓く

インターネット以前の新聞、ラジオ、テレビが支配的な情報環境の時代には、マスメディアの一方的な情報拡散が人々の政治や生活の傾向を大きく左右していた。一方的かつ画一的な大量の情報を散布するマスメディアに対して、労働運動も反政府活動も互角の情報発信力を持つことができなかった。社会運動は既存の印刷メディアや出版流通の制度に依存するのが精一杯で、電波のメディアは全く手の届かないメディアになって戦後の時代を過すことになった。放送免許制度は言論表現の自由を侵害する違憲の制度であるにもかかわらず、法廷の場で争われることもほとんどないまま、海賊放送の文化も根付かなかった。戦後日本の社会運動は、独自のメディア運動を構築できないままインターネットの時代を迎えた。

1990年代以降、インターネットに代表されるコミュニケーションは、個人が大企業や政府と同等の情報発信能力を可能にした。政府のウエッブと個人のウエッブは平等にネット上で誰もが同じようにアクセス可能な環境のなかで存在することになった。通信コストは印刷に比べて大幅に軽減された。多くの社会運動もメールやメーリングリストを駆使し、ウエッブを開設することで、人類史上初めて民衆が権力者と対等の言論・表現の発信力を獲得した。しかし、残念なことに、政府やマスメディアと互角の情報発信の力を支えたコンピュータ・コミュニケーションの技術を、政府や企業の独占に委ねることに抵抗して民衆の知識として共有・開発するハッカーの文化は日本の社会運動のなかには根付かなかった。

メールは自宅の郵便ポスト同様、不要で不快な広告を一方的に送り付けるための手段になった。ウエッブは、誰でも開設できるとはいえ、若干の技術的なハードルがあり、しかも世界中の無数のウエッブから自分のサイトを見付けてくれる確率は急速に低下してしまった。メールは不特定多数への発信には不向きで、ウエッブは誰かがアクセスしてくれるのを「待つ」しかない受け身の存在という欠点がある。しかもスマートフォンが普及するにつれて、パソコンの時代に開発されたメールもウエッブも扱いにくいものになつてしまった。誰もが手軽に、スマホで利用でき、不特定多数に対しても発信できる第三のメディアがTwitter(現在のX)やFacebook、Instagram、TikTok、Youtube、Lineなどの無料のSNSだった。

人々はSNSに殺到し、ネットの情報環境の主流となった。そしてSNSは社会運動にとっても重要な情報拡散の道具となった。デモ、集会の告知・拡散の必須の道具として、こぞって皆このメディアに頼るようになった。もちろん、私の大嫌いな極右や排外主義者たちも世界中のどの国・地域をみてもSNSを駆使してその暴力を急速に伸ばすようになった。同時に、Google、Amazon、Microsoftなどプラットフォーマーは、人々に無料で情報発信の手段を提供する一方で、人々が実感できない手法を用いて密かに世界規模で膨大なデータを収集・解析し、これをAI開発から兵器まで様々な用途に利用するようになった。

かつてのマスメディアの時代との大きな違いは、人々の発信行為を企業の収益に連動させる仕組みが開発されたことだ。この仕組みによって、一見自由にみえる人々の情報発信もプラットフォーマーの利益優先の仕組みのなかで操作可能になった。たとえば、企業利益や政府の思惑と連動してヘイトスピーチや偽情報の発信がシステム的に過剰生産されるようになる。その一方で、人々の発信の傾向や動静を詳細に把握・分析して、将来の行動予測に利用できるようになり、人々の消費行動、選挙の投票行動だけでなく、政府による検閲やプロパガンダの手段としても利用されるようになった。更にはガザ戦争のように、空爆の標的を特定するための必須の手段にもなり、今や戦争に欠かせない武器になった。実感としては自由な投稿と拡散のように思えても、実際には拡散が抑制されたり、逆に過剰な拡散が促されたりする巧妙な情報世界が生まれ、これが情報戦にも利用されるようになった。ここに生成AIのようなやっかいな問題が急浮上してきたので、今後の情報環境の激変もありうる先行きが不透明な状況にあるのが2026年冒頭の現状だ。

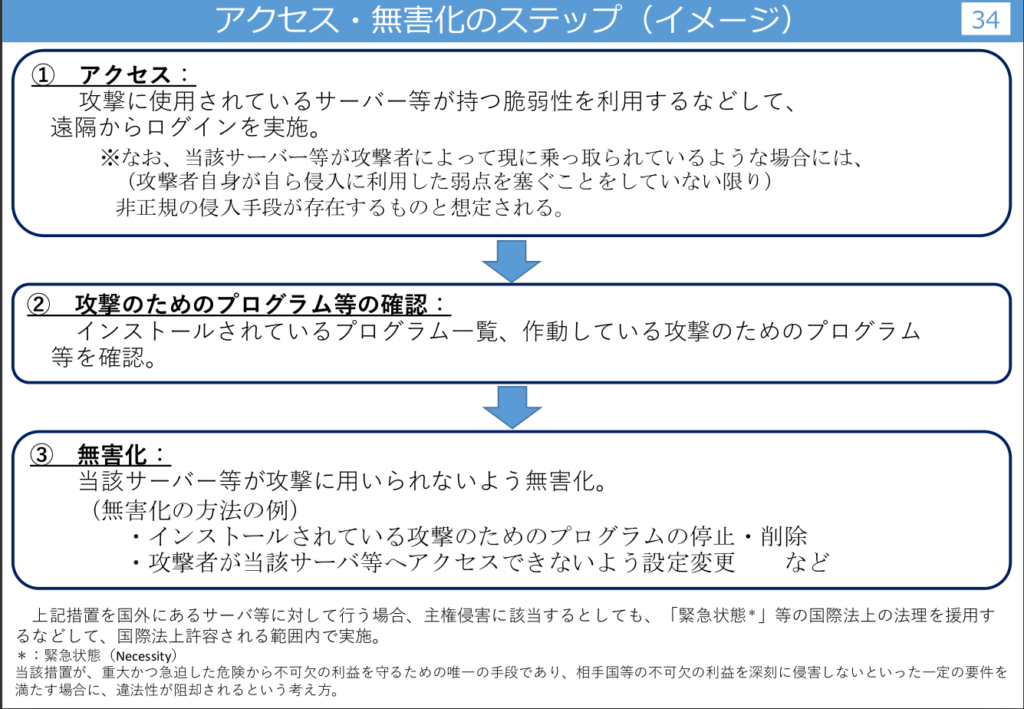

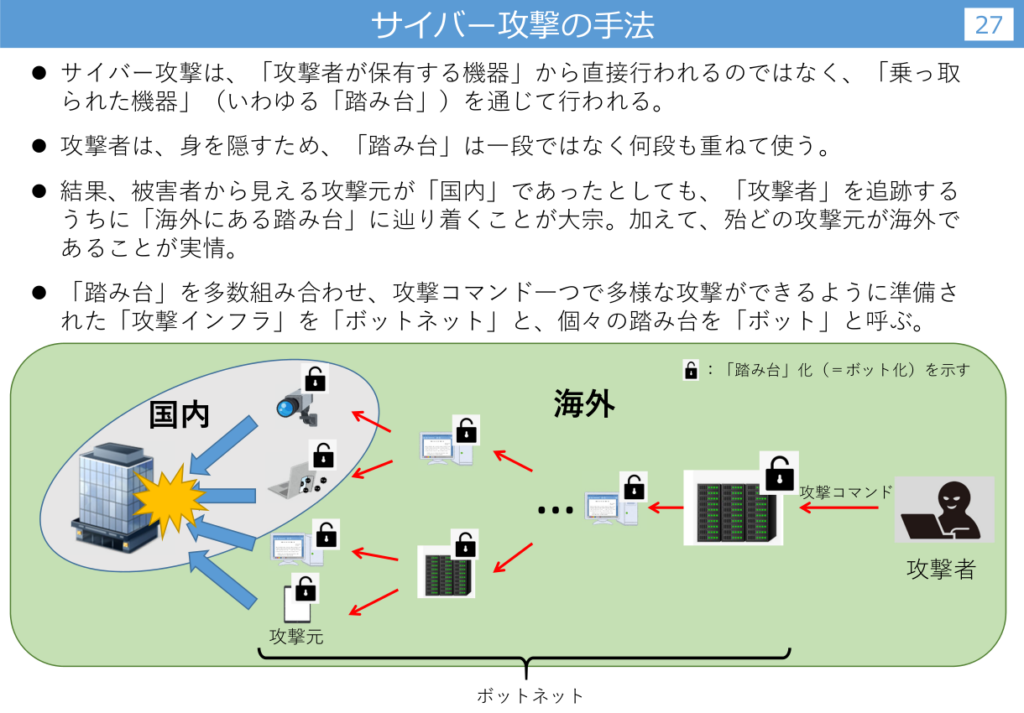

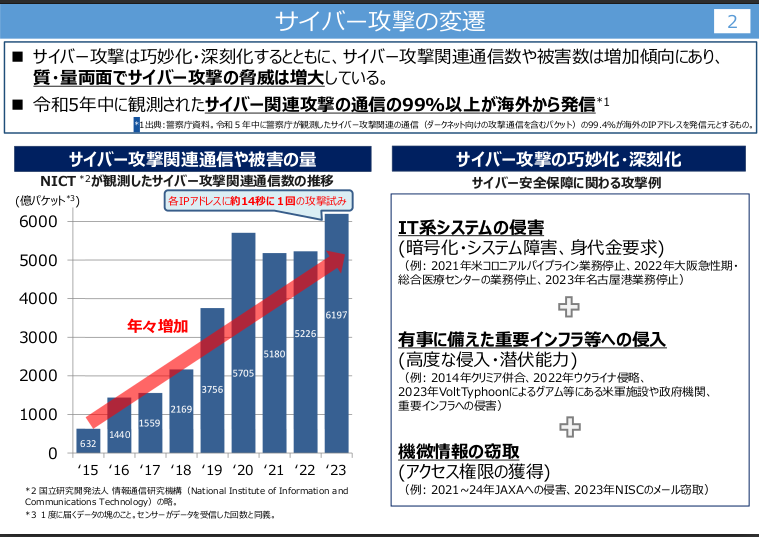

日本の状況に焦点を当ててみたとき、サイバースパイ・サイバー攻撃の体制構築に本格的に乗り出し、自衛隊もまたサイバー部隊の強化に乗り出している事態に、反戦平和運動や反監視運動がどのように対抗してゆくかが問われることになる。政府は民間を戦争に協力させる総力戦の体制をとりはじめている。国家安全保障の観点から政府組織が再編されるだけでなく、日本経済の基軸をなす情報通信関連の企業が国家予算に依存した経営へと大きく転換している。戦争は自衛隊だけがやるものではなく、官民一体となり、私たちのコミュニケーションの権利そのものでもあるサイバー領域を戦場として、日常生活を包摂するような体制で推進されようとしている。

こうしたなかで、現代の戦争では、実空間での武力行使問題だけでなく、いかにしてネット領域を政府とビッグテックから取り戻し、戦争に加担しない場所に転換していくかが、法案や政府の取り組への反対運動に加えて私たちの重要な課題になる。特に、政府やビッグテックがサイバー領域の監視と情報収集・操作に利用しているSNSや様々なサービスへの依存を減らし、戦争に加担せず戦争に対抗するオルタナティブの情報発信空間を創造できるかが、重要な闘いの場になる。この闘いは決して容易ではない。プラットフォーマーは、その情報拡散力とフォロアーの囲い込みを通じて、既存のSNSからの離脱を阻止しようとする。政府はネット監視に抵抗する技術や運動を犯罪化しようとする。膨大な情報収集や監視の仕組みは、人々の実感を伴わないために、多くの人々にとって危機感を持たれずに、戦争に動員されかねない。

他方で、戦争犯罪や政府の監視に加担するビッグテックをボイコットする運動は、運動の仲間とともに少数からでも始めることができる実践でもあり、ネットのライフスタイルを変える闘いでもある。こうした生活文化変革の闘いは、農と食のありかた、原発に頼らないエネルギー、効率性や便利さを価値とする地域開発の価値観と闘ってきた世代にとってはすでに経験済みのことでもあるはずだ。これをパソコンやスマホをめぐるサイバー領域のライフスタイルに持ち込むことが今必要になっている。2026年は、こうした小さな抵抗を繋ぎながら、これまでになかった社会運動のあたらしい可能性を拓く年にできると思っている。