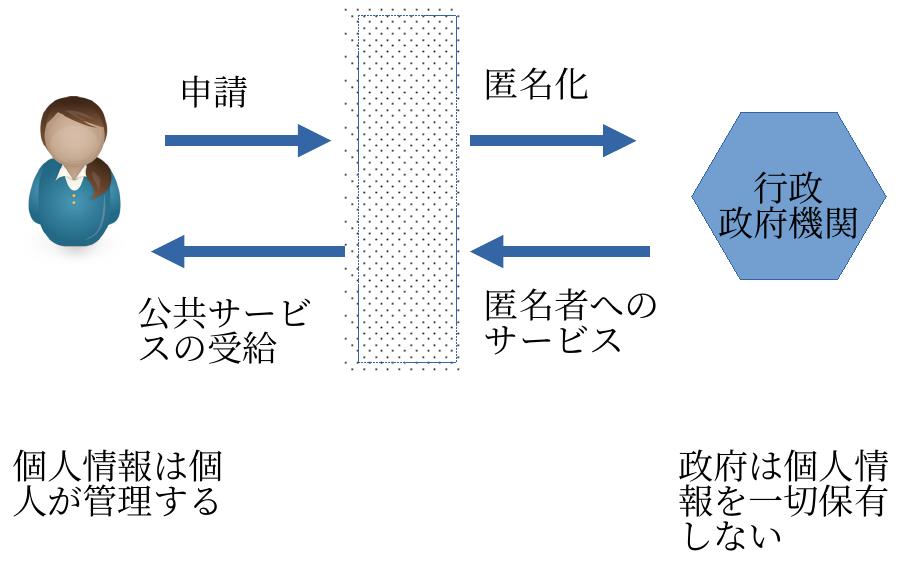

人を生体認証によって特定するという試みは、たぶん近代権力が迷い込んだ支配の究極の形態そのものが行き着いた隘路だろう。人間は嘘吐きであるから、いかなる証明も信用ならない、という深い猜疑心を権力が抱くとき、権力の末期症状が垣間みえてきたということを意味しているようにも思う。オリンピックについても監視社会についての言いたいことは多々ある。いずれ書くことになるだろう。

(Truthout)戦争はウクライナの左翼に暴力についての難しい決断を迫っている

以下は、the Truthoutに掲載された記事の翻訳です。ウクライナの左翼は、以下の記事で象徴的に紹介されているように、ウクライナに残るという決断をしたばあいの二つの選択肢、つまり、徹底して非暴力不服従を選択するのか、それとも武器をとるのか、の二つの選択肢の間で決断を迫られている。ウクライナの文脈のなかで、この二つの選択肢がどのような意味をもつのかは下記の記事にあるように、容易な問題ではない。これまでも武力行使を否定してきたウクライナ平和主義運動は国内の極右に狙われ続け、他方でロシア軍に対する武装闘争を選択したイリヤらはアナキストでありながら腐敗した政府の国軍との連携を余儀なくされる。

さて、私の関心はむしろこの戦争への日本国内の論調が、反戦運動も含めて、ナショナリズムの罠を回避しきれていないことへの危惧にある。日本のなかのロシアの侵略戦争への反対という正しい主張が、侵略に対して自衛のための戦争は必要であり、だから自衛力としての自衛隊もまた必要なのだという間違った考え方を正当化しかねないのではないか。人々のナショナリズムの感情が軍事力の行使を正当化する心情として形成されてしまうのではないか、という危惧だ。ウクライナの国や「民族」を防衛すべきとするウクライナイ・ナショナリズムの感情形成への回路があることを反映して、ウクライナの現状を学校で教える日本の教師たちが、「だから、日本もまた、国土を守るために自衛隊が必要であり、私たちも侵略者と闘う覚悟が必要だ」といった感情を子どもたちに与えかねないし、大人も地域の人々も同じようなナショナリズムへの同調という心情の共同体を容易に形成してしまうのではないか。もちろん政権や政治家たちも、この戦争事態を格好のナショナリズムと自衛隊肯定から自衛力としても武力行使の肯定へ、つまり9条改憲の正当化へと繋ごうとすることは目にみえている。

改憲反対という人達のなかで、どれだけの人達が自衛のための戦争もすべきではない、戦争という選択肢は侵略されようともとるべき手段ではない、ということを主張できているだろうか。

(3月6日追記) ユーリイ・シェリアジェンコは、Democracy Nowに何度か登場しています。

https://www.democracynow.org/2022/3/1/ukrainian_pacifist_movement_russia_missile_strike

https://www.democracynow.org/2022/2/16/yurii_sheliazhenko_russian_invasion_ukraine

投稿者

マイク・ルートヴィヒ、トゥルースアウト

発行

2022年3月5日

ロシアが2月24日にウクライナに侵攻して以来、キエフにあるユーリイ・シェリアジェンコYurii Sheliazhenkoさんの5階建ての家に毎日サイレンと爆発音が響いている。シェリアジェンコは「ウクライナ平和主義運動the Ukrainian Pacifist Movement」の事務局長であり、戦争状態にあるこの国で、孤立しながらも断固として平和を求める声を上げている。彼は、武器を持つことを拒否し、ロシア軍の進攻をかわすために隣人と一緒に火炎瓶を作ることを拒否し、「多くのヘイト」を経験してきた。そのロシア軍は、ウクライナ防衛を決意した民間人と戦闘員の厳しい抵抗に直面している。

シェリアジェンコは、ウクライナの活動家を支援するために米国の人々ができることについて電子メールで尋ねられたとき、「まず、平和への暴力的な手段はない、という真実を伝えることだ」と答えた。

キエフ近郊のどこかでは、「イリヤ」とその仲間たちがロシア軍に対抗して武器を取り、戦闘訓練をしている。暴力が激化しているため身元を隠さなければならないイリヤは、隣国の政治的抑圧から逃れ、ロシアの侵攻に抵抗することを決意した無政府主義者である。ウクライナや世界中のアナキスト、民主社会主義者、反ファシストなどの左翼の仲間とともに、イリヤはウクライナ軍の下である程度の自治権をもって自主的な民兵のように活動する「領土防衛territorial defense」部隊のひとつに参加した。抵抗委員会と呼ばれるグループによれば、共済グループや文民的任務を持つボランティアの水平同盟からの支援を受け、反権力者たちは領土防衛機構の中に独自の「国際分遣隊」を持ち、物資のための資金を調達しているとのことである。

「敵が自分を攻撃しているとき、反戦平和主義の立場をとることは極めて困難です。というのも、自分自身を守る必要があるからです」と、イリヤはTruthoutのインタビューで語っている。

シェリアジェンコとイリヤの異なる道は、ウクライナの活動家や進歩的な社会運動が直面している困難でしばしば極めて限定的な選択肢を物語っている。注目すべきは、彼らの政治における暴力の役割に関する異なる見解が、両活動家に、互いに敵対するのではなく、むしろ補完し合うような積極的な闘争を行わせている点である。

イリヤと彼の同志たちは、彼が「明らかに多くの欠点と腐ったシステムをもっている」と言うウクライナ国家について、何の幻想も抱いていない。しかし、ウクライナ、ロシア、東ウクライナの親ロシア分離主義者は2014年以来、低レベルの戦争を行っており、他の多くの左派と同様に、プーチン流の残忍な権威主義を押し付けかねない「ロシア帝国主義の侵略」が現時点での最大の共通の脅威だとイリヤは考えている。ウクライナは民主主義が十分に機能しているとは言えないが、反権威主義の活動家たちは、ロシアの介入とそれに伴う信じられないほど抑圧的な政治状況によって、この国の問題が解決されることはないと語っている。ロシアでは現在、デモ隊が警察の残忍な弾圧に逆らい、長い実刑判決の危険を冒して戦争に抗議している。

「ロシアでは広範な反戦運動が起こっており、私はそれを断固として歓迎します。しかし、私が推測する限り、ここではほとんどの進歩的、社会的、左翼的、自由主義的な運動は、現在ロシアの侵略に反対しており、それは必ずしもウクライナ国家と連帯することを意味していません」とイリヤは言った。

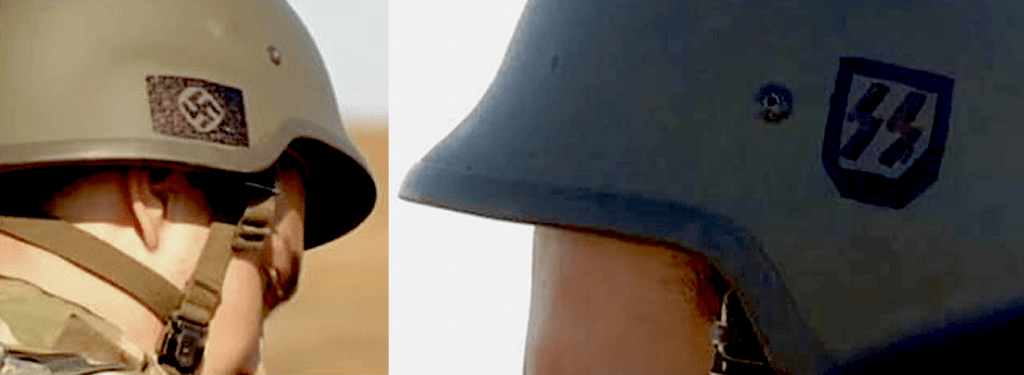

シェリアジェンコは、これまでに何百、何千もの民間人の命を奪った致命的な戦争について、双方の右翼バショナリストを非難している。シェリアジェンコと仲間の平和活動家は、街頭でネオナチに襲われる前に、ウクライナの極右ウェブサイトによって、ロシアに支援された分離主義者との戦争に反対する裏切り者として個人情報をネットに晒されたり「ブラックリスト」入りされたりした。しかし、ウクライナで親ロシア派大統領を退陣させた2014年のマイダン蜂起以降、ファシスト集団や極右ウルトラナショナリストが台頭したことは、プーチンが主張するような流血のロシア侵攻の言い訳にはならないとしている。

「現在の危機には、すべての陣営で不品行が行われてきた長い歴史があり、「我々天使は好き勝手できる」、「彼ら悪魔はその醜さに苦しむべきだ」といった態度をさらに取れば、核の終末も例外とはならないさらなるエスカレーションにつながります。真実は双方の沈静化と平和交渉の助けとなるべきです。とシェリアジェンコは述べてる。

多くの民間人がウクライナ軍に志願しているが、戦争が2週目に入ると、ロシア軍と戦う以外にも活動家にはやることがたくさんある。イリヤによると、「市民ボランティア」は暴力から逃れる家族を助け、世界中のメディア関係者に語りかけ、レジスタンス戦士の家族を支援し、寄付や物資を集め、前線から戻った人たちをケアしているという。労働組合は現在、資源を整理し、戦争で荒廃した東ウクライナから西側やポーランドなどの近隣諸国に逃れる難民を支援している。

ボランティアには様々な政治的背景があるが、イリヤのようなアナキストにとって、抵抗活動に参加することは、現在および戦後の政治や社会発展に影響を与える急進派の力を高めるための手段である。相互扶助と自律的な抵抗を行う草の根の「自己組織」もまた、生き残りの手段としてあちこちで生まれている。

「はっきりさせておくと、私たちの部隊の全員がアナキストを自認しているわけではありません。それよりも重要なのは、多くの人々が自発的に組織して、互いに助け合い、近所や町や村を守り、占領軍に火炎瓶で立ち向かうことです」とイリヤは言う。

一方、シェリアジェンコと散在する平和活動家たちは、非暴力による市民的不服従を含む戦術で、強制的な徴兵制に反対し続けている。シェリアジェンコによると、18歳から60歳までの男性は「移動の自由を禁じられ」、軍関係者の許可がなければホテルの部屋を借りることさえできないという。

シェリアジェンコは、官僚的なお役所仕事と兵役以外の選択肢への差別があり、宗教家でさえ良心的兵役拒否を妨害していると述べた。米国の活動家は、人種、性別、年齢に関係なく、すべての民間人を紛争地域から避難させるよう呼びかけ、紛争をエスカレートさせるような武器をウクライナに持ち込まない援助団体に寄付をすべきだと、彼女は付け加えた。米国主導のNATO連合はすでに軍に多くの武器を供給しており、ウクライナのNATO加盟の可能性が戦争の大きな口実となった。

「平和文化の未発達、創造的な市民や責任ある有権者よりもむしろ従順な徴兵を養成する軍国主義教育は、ウクライナ、ロシア、ポストソビエトのすべての国に共通する問題です」「平和文化の発展と市民としての平和教育への投資なくして、真の平和は達成されないだろう」ととシェリアジェンコは語った。

出典:https://truthout.org/articles/war-is-forcing-ukrainian-leftists-to-make-difficult-decisions-about-violence