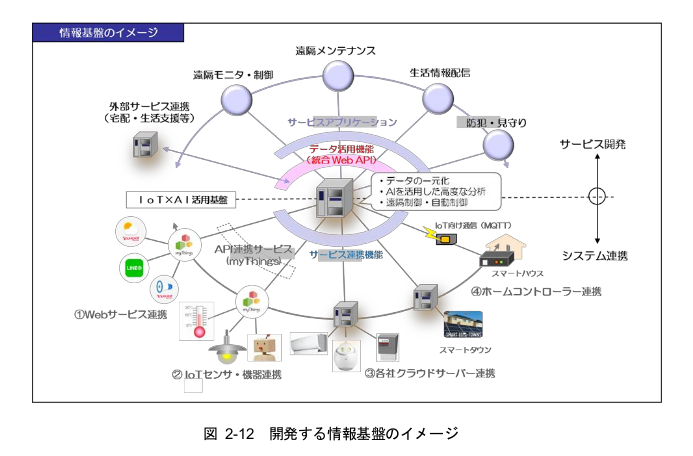

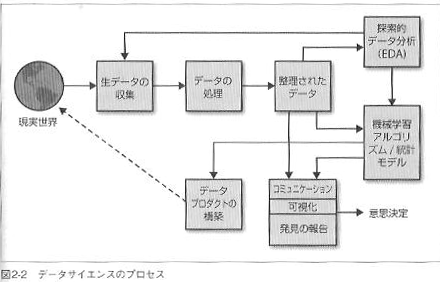

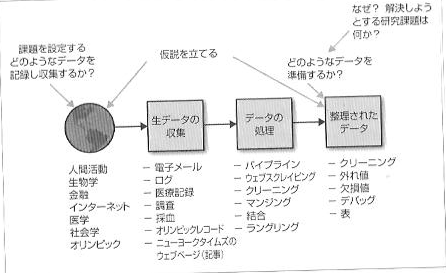

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 6.8 集会とデモ ビッグデータがもたらす監視社会 G20デジタル経済・貿易会合への批判 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 日時:6月8日(土)集会 14時から 場所:つくば市春日交流センター大会議室 (つくば市春日2-36-1 春日学園義務教育学校向かい つくばエクスプレスつくば駅よりバス 春日一丁目 春日二丁目下車) 地図は下にあります。 お話 小倉利丸さん(盗聴法に反対する市民連絡会) 参加費 500円 デモ 16時半から 会場からつくば駅周辺へむけて 主催 戦時下の現在を考える講座 連絡先090-8441-1457(加藤) mail: under_the_war_regime@yahoo.co.jp ■■またつくばでやる?■■ 二〇一六年のG7・科学技術担当大臣会合から三年、またつくばに各国閣僚 級の集まる国際会議がやってくる。大量の警察官と検問、公共施設や公園 からの締め出し、市民とは無関係な式典・イベント。そして抗議行動への 刑事弾圧。前回G7つくば会合の成果なんてこんなものしか浮かばない。こ れらを勘案してもなお、つくば市には国際会議がいいものに見えるらしい。 前回に続いて今回も経済効果が謳われているが、ほんとに効果あったのか? ■■G20ってなんだ?■■ G20は〇八年のリーマン・ショックへの対応から始まっている。従来の主 要国(と自ら名乗っている)によるG8では対応しきれないので地域の大国 に資金協力を仰いだものがG20である。いわばその場しのぎの危機管理だっ たはずが、いつの間にやらG7と同格の、世界の舵取りを考える集まりになっ ている。数は増えたがやっていることは同じ。一部の国が世界をどう自分た ちに都合よく引き回すかの相談だ。首脳会議は大阪。つくばで行われるのは デジタル経済と貿易の担当大臣会合である。 ■■デジタル経済?■■ デジタル経済とはITだのAIだのが中心となった経済活動のことだ。この分野 ではアメリカのGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン) といった巨大IT企業が世界で力を誇っているが、中国のBATH(バイドゥ、 アリババ、テンセント、ファーウェイ)も台頭してしのぎを削っている。こ れら巨大IT企業は世界経済の牽引車と見なされる一方で、独占・寡占状態が 進むことによる弊害も指摘されていて、政府による規制が求められている。 今回のつくば会合では、その規制のあり方を含め、「信頼性のある自由なデ ータ流通、持続可能性と包摂性、人間中心のAI等」をテーマに話しあうらし い。 ■■ポイントカードはお持ちですか? ■■ 巨大IT企業は購入履歴の他、無料の検索やSNSサービスを通じて、大量の個 人情報をビッグデータとして蓄積している。最近はどこでも会計時にポイン トカードの提示を求められることが多いが、提示すればその個人情報もビッ グデータの一部になる。スマホ決済をすればもちろんそれもビッグデータの 一部になる。私たちは目先の利便性や無料・ポイントのメリットに惹かれて やすやすと個人情報を渡しているが、そこに落とし穴はないのだろうか? ■■またつくばでやり返す!■■ 各国政府は、デジタル経済を部分的には規制しつつも、基本的には経済成長 の力として推進している。その先ある(すでにある?)のはビッグデータに よる監視社会ではないのか? 集会では、監視社会の問題に詳しい小倉利丸さんのお話しを聴き、その後、 つくば市内をデモします! -------------------------------------- 会場付近の地図

刊行トークイベント「デモってラブレター︎ 福岡サウンドデモ本人訴訟顛末記」

日時:9月12日(木)開場18:00/開演18:30/終了20:30

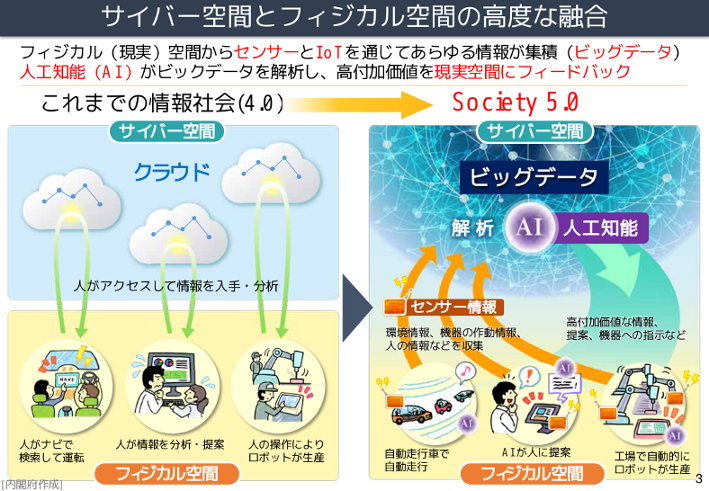

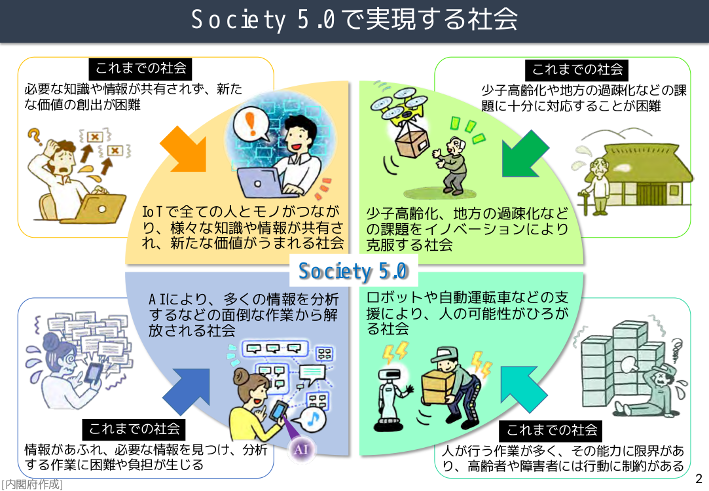

会場:エスパスビブリオ(東京都千代田区神田駿河台 1-7-10 B1F

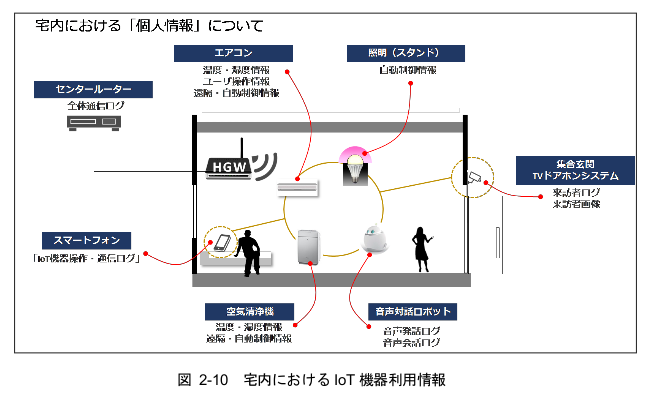

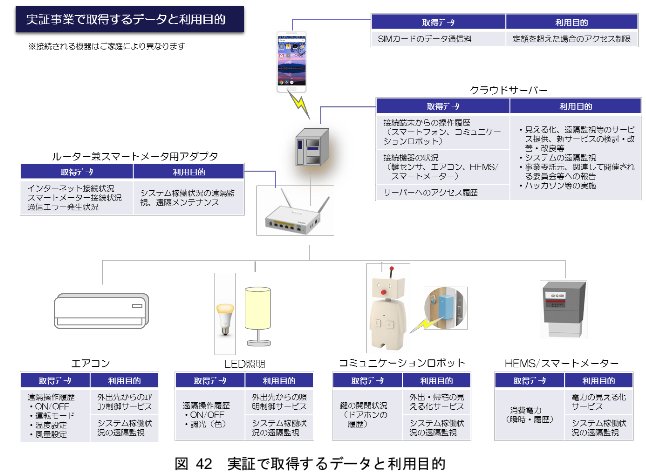

03-6821-5703)JR総武線・中央線御茶ノ水駅徒歩6分

スピーカー:

いのうえしんぢ(編者)/古瀬かなこ(編者)/小倉利丸(監修者)

参加費:2000 円(いのうえしんぢ作ポストカードのお土産付)

予約先:info@espacebiblio.superstudio.co.jp Tel. 03-6821-5703

件名「9/12表現の自由はどこへトーク希望」お名前、電話番号、

参加人数をおしらせください。

※終了後懇親会:参加費500円・ワンドリンク付

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 本の情報 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「デモってラブレター︎ 福岡サウンドデモ本人訴訟顛末記」

監 修:小倉利丸

編 集:福岡サウンドデモ裁判原告団

出 版:樹花舎

販 売:星雲社

使 用:A5判、並製、184ページ

定 価:1200円+税

送 料:180円(1冊の場合。2冊以上は要相談)

注文先:福岡地区合同労組Tel/Fax092-651-4816

いのうえしんぢsirokuma@chime.ocn.ne.jp

古瀬かなこcanaryrf6@gmail.com

※フェイスブックにメッセージもOKです。

2011年5月、福岡で行われた脱原発デモに、警察の妨害があった。

届けを出していたにもかかわらず、警察はデモ隊を公園から出さなかったのだ。

何もしないでいたら、これから好きにデモができなくなる―、そう気づいたとき

に選んだのは「裁判」という手法。しかも、弁護士を付けない「本人訴訟」だった。

国家権力を相手にケンカ。勝てる保証なんてない。

だけど、黙っていることだけはしたくなかった。

数々の表現活動を織り交ぜながら、表現の自由を求めた手法や、九州の「本人訴訟」

の実例も収録。4年半の裁判の向こうに見えたものは?

「もう黙っているなんてできない」あなたに贈る1冊。

↓福岡サウンドデモ裁判ブログ