私たちはハイブリッド戦争の渦中にいる――防衛省の世論誘導から戦争放棄概念の拡張を考える

戦争に前のめりになる「世論」

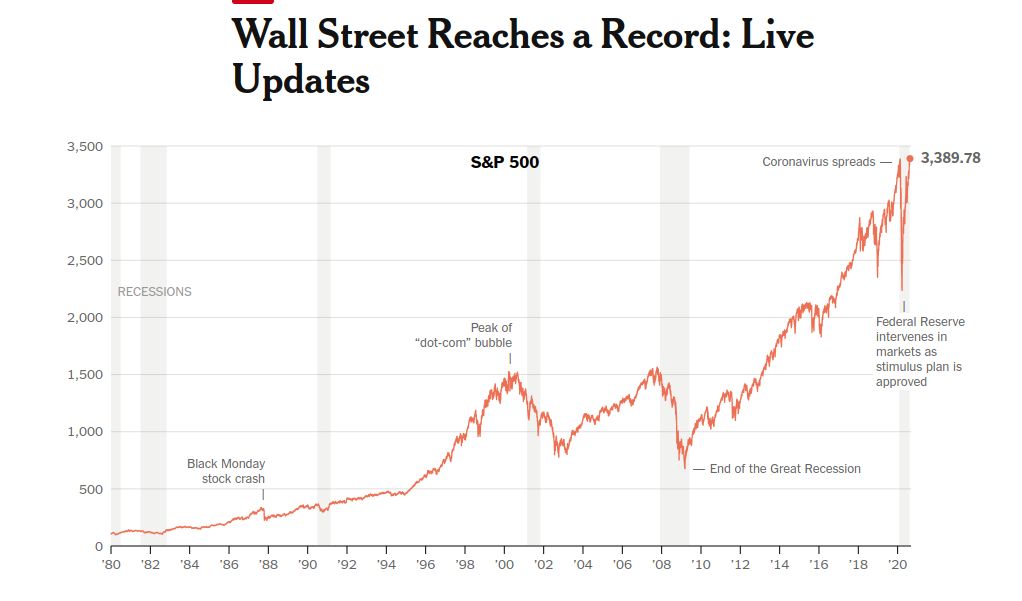

防衛省がAIを用いた世論操作の研究に着手したと共同通信など各紙が報道し、かなりの注目を浴びた。この研究についてのメディアの論調は大方が批判的だと感じたが、他方で、防衛予算の増額・増税、敵基地攻撃能力保持については、世論調査をみる限り、過半数が賛成している。(NHK、毎日、時事、日経、サンケイ) 内閣の支持率低迷のなかでの強引な政策にもかかわらず、また、なおかつ与党自民党内部からも批判があるにもかかわらず、世論の方がむしろ軍拡に前のめりなのではないか。与党内部の意見の対立は、基本的に日本の軍事力強化を肯定した上でのコップのなかの嵐であって、実際には、防衛予算増額に反対でもなければ、東アジアの軍事的な緊張を外交的に回避することに熱心なわけでもない。

私は、政権与党や右翼野党よりも、世論が敵基地攻撃含めて戦争を肯定する傾向を強めているのはなぜなのかに関心がある。政府とメディアによる国際情勢への不安感情の煽りが効果を発揮しているだけではなく、ウクライナへのロシアの侵略に対して、反戦平和運動内部にある、自衛のための武力行使の是非に関する議論の対立も影響していると推測している。私はいかなる場合であれ武器をとるな、という立場だが、9条改憲に反対する人達のなかでも、私のようなスタンスには批判もあり、専守防衛や自衛のための戦力保持を肯定する人達も少なくないのでは、と思う。こうした状況のなかで、鉄砲の弾が飛び交うような話でもない自衛隊による世論誘導の話題は、ややもすれば、問題ではあっても、核兵器やミサイルや戦車ほどには問題ではない、とみなされかねないと危惧している。実際は、違う。世論誘導という自衛隊の行動は、それ自体が戦争の一部をなしている、というのが現代の戦争である。戦争放棄を主張するということは、こうした一見すると戦争とは思えない事態を明確に否定し、こうしたことが起きないような歯止めをかける、ということも含まれるべきだと思う。

防衛省の次年度概算要求にすでに盛り込まれている

信濃毎日の社説では、世論誘導の研究を来年度予算案に必要経費を盛り、国家安全保障戦略の改定版にも明記する方針を固めていると書いている。防衛省の次年度概算要求書では「重要政策推進枠」としてサイバー領域における能力強化に8,073,618千円の要求が計上されている。AIに関しては『我が国の防衛と予算、令和5年度概算要求の概要』のなかに以下のような記述がある。

「指揮統制・情報関連機能

https://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan_gaiyo/2023/yosan_20220831.pdf

わが国周辺における軍事動向等を常時継続的に情報収集するとともに、ウクライナ侵略でも見られたような認知領域を含む情報戦等にも対応できるよう情報機能を抜本的に強化し、隙のない情報収集態勢を構築する必要。迅速・確実な指揮統制を行うためには、抗たん性のあるネットワークにより、リアルタイムに情報共有を行う能力が必要。

こうした分野におけるAIの導入・拡大を推進」

上で「ウクライナ侵略でも見られたような認知領域を含む情報戦等にも対応」とある記述は、偽旗作戦と呼ばれるような情報操作、世論操作を念頭に置いていると解釈できる。そして情報機能の強化のために「AIを活用した公開情報の自動収集・分析機能の整備」とも書かれている。また民間人材の活用にも言及し「AI適用システムの構築等への実務指導を実施」と述べられている。民間とは日本の場合は、AIの商業利用におけるノウハウを軍事転用することが含意されるが、そうなればいわゆるステルスマーケティングなどメディアが報じた自衛隊による世論誘導技術が含まれて当然と思う。また、サイバー政策の企画立案体制等を強化するため、「サイバー企画課(仮称)」及び情報保証・事案対処を担当する「大臣官房参事官」を新設するとしている。

法的規制は容易ではないかもしれない:反戦平和運動のサイバー領域での取り組みが必須と思う

信濃毎日も社説で批判してように、政府が率先して虚偽の情報を拡散させたり、逆に、言論統制で自由な言論を抑圧するなど、世論誘導の軍事的な展開の危険性は問題だらけだが、政府側が言うように、民間資本がステルスマーケティングなどとして展開している手法であって、違法性はない、という主張に反論するのは、実はかなりやっかいかもしれない。倫理的に政府による世論誘導は認めるべきではない、という議論は立てられても、違法性や犯罪とみなすことは、戦前によくあった意図的な誤報や流言蜚語を流すようなことでもない限り、反論は容易ではない。政府が広報として政府の政策や主張を述べることを通じて、世論は常に誘導されている。この誘導技術をAIを用いてより洗練されたものにしようということであると解釈すると、現在の日本の法制度の枠組を前提として、防衛省の世論誘導技術の導入を効果的に阻止できる仕組みは果たしてあるのか。だからこそ、こうした行為を自衛隊が主体となって実施する場合、それが「戦争」概念に含まれる行為だという戦争についての新たな定義を提起しておく必要がある。言い換えれば、自衛隊がAIやサイバー領域で行動すること自体を違法とする枠組が必要だということだ。

しかし、法的な枠組が全くないともいえない。ありうるとすれば、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律あたりかもしれないが、この法律は商取引を前提としたプラットフォーマーへの規制だ。こうしたプラットーマーに対する規制を政府の世論誘導や軍事安全保障の目的での不透明な世論誘導をも対象にするように拡大することは容易ではないとも思う。

今回のような防衛省の研究開発は、法制度上も、反戦平和運動や議会内の左派野党の問題意識と運動の取り組みという対抗軸の弱さからみても、野放し状態だといっていい。対抗運動による弁証法が機能していないのだ。

これまでの防衛省のAIへの関わり:ヒューマン・デジタル・ツイン

ターゲティング広告など企業の消費者誘導技術や、その選挙などへの転用といった、これまで繰り返し批判されてきたAIについての疑問(たとえばEFF「マジックミラーの裏側で」参照)があるにもかかわらず、こうした批判を自衛隊の世論操作技術研究はあきらかに無視している。

この報道があったあとで、岸田は、この報道を否定する見解を出したことが報じられた。 「岸田総理は、「ご指摘の報道の内容は、全くの事実誤認であり、政府として、国内世論を特定の方向に誘導するような取組を行うことは、あり得ません」と文書で回答」 とテレ朝 は報じている。しかし、上述の概算要求をみても、この否定は、それこそ意図的な官邸発のフェイクの疑いが拭えない。

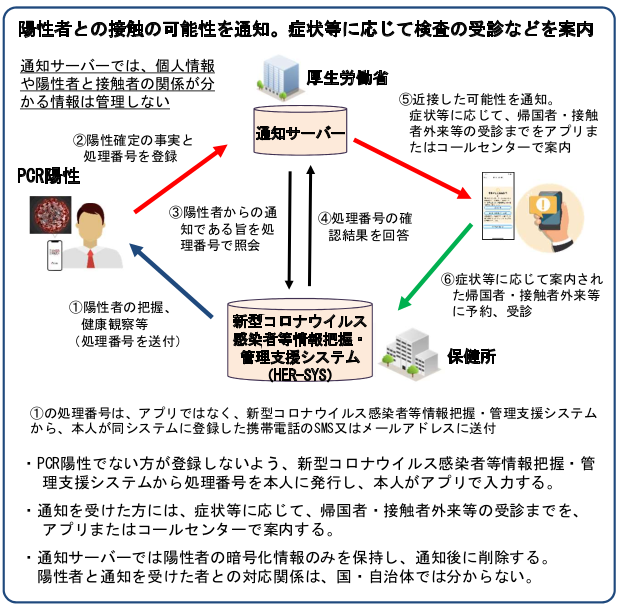

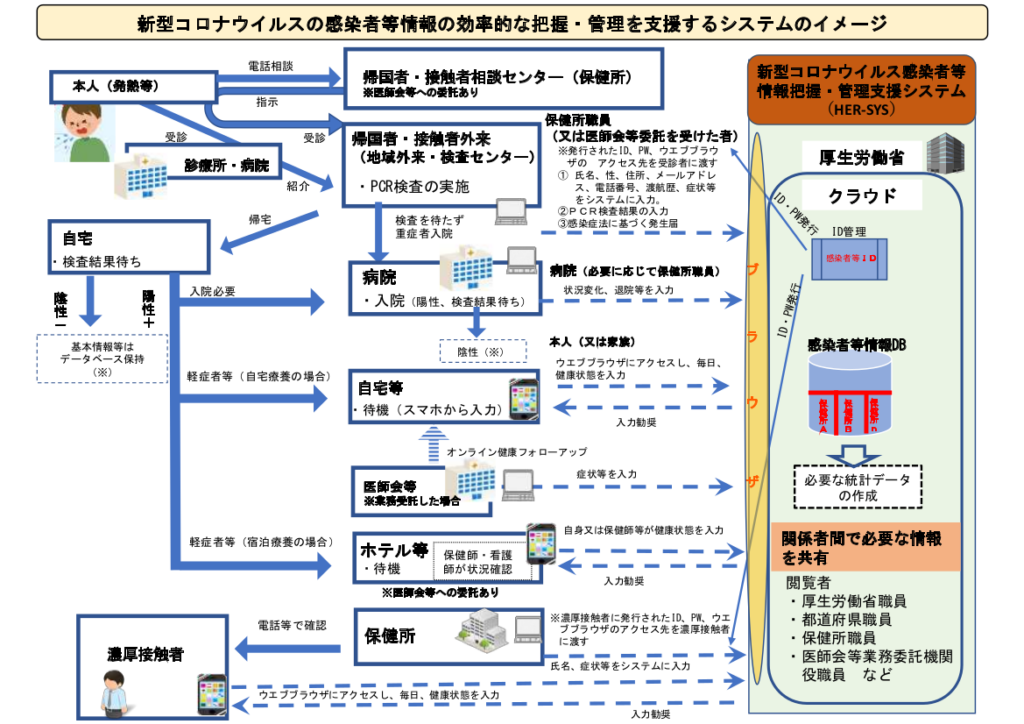

概算要求の他に、防衛省のAIへの取り組みについては、すでに今年4月に イノベーション政策強化推進のための有識者会議「AI戦略」(AI戦略実行会議)第9回資料 として防衛省は「防衛省におけるAIに関する取組」という資料を提出している。 このなかで、「AI技術がゲームチェンジャーになり得る」という認識を示し、また「AIによる利活⽤の基礎となるデジタル・ツインの構築」という項目がある。曲者はこの「デジタルツイン」という一般には聞き慣れない言葉にある。デジタル・ツインとは、「現実世界で得られたデータに基づいて、デジタル空間で同様の環境を再現・シミュレーションし、得られた結果を現実世界にフィードバックする技術である。」(NTTdata経営研究所、山崎 和行)と説明されるものだ。現実空間とそっくりな仮想空間を構築して、現実世界を操作するような技術をいう。上の防衛省の資料のなかに「ヒューマン・デジタル・ツイン」という概念が示され「⾏動・神経系のデータと神経科学的知⾒に基づいてヒトのデジタル・ツ

インを構築し、教育訓練や診断治療への応⽤のための研究開発を推進する」とも書かれている。前述の山崎のエッセイによれば、ヒューマン・デジタル・ツインとは「人間の身体的特徴や、価値観・嗜好・パーソナリティなどの内面的な要素を再現するデジタルツイン」のことであり、「実際の人間の行動や意思決定をシミュレーション可能なヒューマン・デジタルツインが実現すれば、産業分野でのデジタルツインのようにビジネスに大きな変革を与える」と指摘している。こうした分野を軍事安全保障に応用しようというのが先の防衛省の資料である。ビッグデータを用いた行動解析や予測に基く世論操作技術そのものであり、防衛省としては、こうした研究は既に既定の事実になっている。もし私のこうした理解が正しければ、岸田の否定は意図的に虚偽の情報を流してことになる。

海外でのAIの軍事利用批判

AIの軍事利用の規制を求める国際的な運動はあるものの(たとえばこれとかこれ) EU域内市民への世論調査でも政府の国家安全保障のためのAI利用への危惧が金融機関での利用に次いで二番目に大きくなっている。(ECNLの調査)他方日本では反戦平和運動のなかでのAIやサイバーへの関心が極めて薄いために、取り組みが遅れているところを突かれた印象がある。

AIが悪用される危険性についてはかなり前から指摘さていました。たとえば、2018年に発行さいれた14の団体、26名が執筆しているレポート、The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation (人工知能の悪意ある利用。予測、予防、緩和)では次のように指摘されている。

「政治的な安全保障。監視(大量収集データの分析など)、説得(標的型プロパガンダの作成など)、騙し(動画の操作など)に関わる作業をAIで自動化することで、プライバシー侵害や社会的操作に関わる脅威が拡大する可能性がある。また、利用可能なデータに基づいて人間の行動、気分、信念を分析する能力の向上を利用した新しい攻撃も予想さ れる。これらの懸念は、権威主義的な国家において最も顕著に現れるが、民主主義国家が真実の公開討論を維持する能力も損なわれる可能性がある。」

https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/ecnl_new-poll-public-fears-over-government-use-artificial-intelligence_jp/

ここで危惧されていることがまさに今回露呈した防衛省によるAIを用いた世論誘導に当てはまるといえる。 (日本でも下記のような記事がずいぶん前に出ている。「 AIがフェイクニュース、自然なつぶやきで世論操作が可能に」 )以上のように、岸田が否定しているにもかかわらず実際には、世論誘導技術が防衛省で研究が進めらているのではないかという状況証拠は多くあるのだ。

防衛省の世論誘導研究は、あきらかに日本の世論を、軍隊が存在して当たり前という近代国家の定石に沿った価値観の上からの形成として構想されているに違いないと思う。自衛隊のアイデンティティ戦略としてみれば、まさに国民の総意によって自衛隊=人殺しができる集団への支持を獲得することが至上命題であり、改憲はそのための最後の仕上げでもあるといる。改憲のためには世論誘導は欠かせないハイブリッド戦争の一環をなすともいえる。

自民党「新たな国家安全保障戦略等の策定に向けた提言」は偽旗作戦もフェイクも否定しない

自民党は今年4月に「新たな国家安全保障戦略等の策定に向けた提言」を出した。そのなかに「戦い方の変化」という項目があり、サイバー領域にかなり重点を置いた記述になっている。ここで次のように書いていまる。

「今般のロシアによるウクライナ侵略においても指摘されるように、軍事・非軍事の境界を曖昧にした「ハイブリッド戦」が行われ、その一環としての「偽旗作戦」を含む偽情報の拡散による情報戦など、新たな「戦い方」は今、まさに顕在化している。」

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/203401_1.pdf

デマを拡散させることが新たな戦い方だと指摘し、こうした戦い方を否定していない。より具体的には「ハイブリッド戦」として次のように述べている。やや長いが、以下引用する。

「いわゆる「ハイブリッド戦」は、軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧にし、様々な手段を複合的に用いて領土拡大・対象国の内政のかく乱等の政策目的を追求する手法である。具体的には、国籍不明部隊を用いた秘密裏の作戦、サイバー攻撃による情報窃取や通信・重要インフラの妨害、さらには、インターネットやメディアを通じた偽情報の流布などによる世論や投票行動への影響工作を複合的に用いた手法と考えられる。このような手法に対しては、軍事面にとどまらない複雑な対応を求められる。 こうした「ハイブリッド戦」は、ロシアによる2014年のクリミア侵攻で広く認識され、本年のウクライナ侵略においてもロシアがその手法をとっていると指摘されている。このような情勢を踏まえ、「ハイブリッド戦」への対応に万全を期すため、サイバー分野や認知領域を含めた情報戦への対応能力を政府一体となって強化する。」

「情報戦への対応能力(戦略的コミュニケーションの強化を含む。) 本年のロシアによるウクライナへの侵略を踏まえれば、情報戦への備えは喫緊の課題である。情報戦での帰趨は、有事の際の国際世論、同盟国・同志国等からの支援の質と量、国民の士気等に大きくかかわる。日本政府が他国からの偽情報を見破り(ファクト・チェック)、戦略的コミュニケーションの観点から、迅速かつ正確な情報発信を国内外で行うこと等のために、情報戦に対応できる体制を政府内で速やかに構築し、地方自治体や民間企業とも連携しながら、情報戦への対応能力を強化する。 また、諸外国の経験・知見も取り入れながら、民間機関とも連携し、若年層も含めた国内外の人々にSNS等によって直接訴求できるように戦略的な対外発信機能を強化する。」

自民党の提言は、偽旗作戦も情報操作も戦争の一環とみなし否定するどころか、これをどのようにして軍事安全保障の戦略に組み込むか、という観点で論じられている。こうした自民党の動向を踏まえれば防衛省がAIを用いた世論誘導を画策していてもおかしくない。

ハイブリッド戦争と戦争放棄

もうひとつ重要なことは、ハイブリッド戦では、軍事と非軍事の境界が曖昧になるみている点だ。こうなると非軍事技術が軍事技術と不可分一体となって、非軍事領域が戦争の手段になり戦争のコンテクストのなかに包摂されてしまう。戦争の中核にあるのは、戦車や戦闘機、ミサイルなどであるとしても、それだけが軍事ではない、ということだ。ハイブリッド戦を念頭に置いたばあい、いわゆる自衛隊の武力とされる装備や兵力の動員だけを念頭に置いて、戦争反対の陣形を組むことでは全く不十分になる。バイブリッド戦は現代の総力戦であり、前線と銃後の区別などありえない。とりわけサイバー空間は、この混沌とした状況に嵌り込むことになる。こうした事態を念頭に置いて、戦争放棄とは、どのようなことなのかを具体的にイメージできなければならないし、憲法9条は、こうした事態において、今まで以上に更に形骸化する可能性がありうる。9条をある種の神頼み的に念じれば、平和な世界へと辿りつくのではという期待は、ますます理念としても成り立たなくなっている。これは、9条に期待をしてきた人達には非常に深刻な事態だということをぜひ理解してほしいと思う。私のように9条は、はじめから一度たりとも現実のものになったことがない絵に描いた餅にすぎない(だからこそ、戦争放棄は憲法や法をアテにしては実現できない)、と冷やかな態度をとってきた者にとってすら、とても危機的だと感じている。

世論操作の技術が民間の広告技術であっても、それが戦争の技術になりうると考えて対処することが、平和運動にとっても必要になっている。そのためには、私たちが日常生活で慣れ親しんでいる、ネットの環境に潜んでいる、私たちの実感では把えられない監視や意識操作の技術にもっと警戒心をもたなければならないと思う。実感や経験に依拠して、自分たちの判断の正しさを確信することはかなり危険なことになっている。パソコンやスマホはハイブリッド戦争における武器であり、知覚しえないプロセスを通じて私たちの情動を構築することを政府や軍隊がAIに期待している。しかし、台所の包丁のように、デジタルのコミュニケーションを人殺しや戦争に使うのではない使い方を自覚的に獲得すること、私たちが知らない間に戦争に加担させられないような感情動員(世論誘導)の罠から逃れる術を獲得することが必要になる。しかし、反戦平和運動は、なかなかそこまで取り組めていないのが現状だろう。

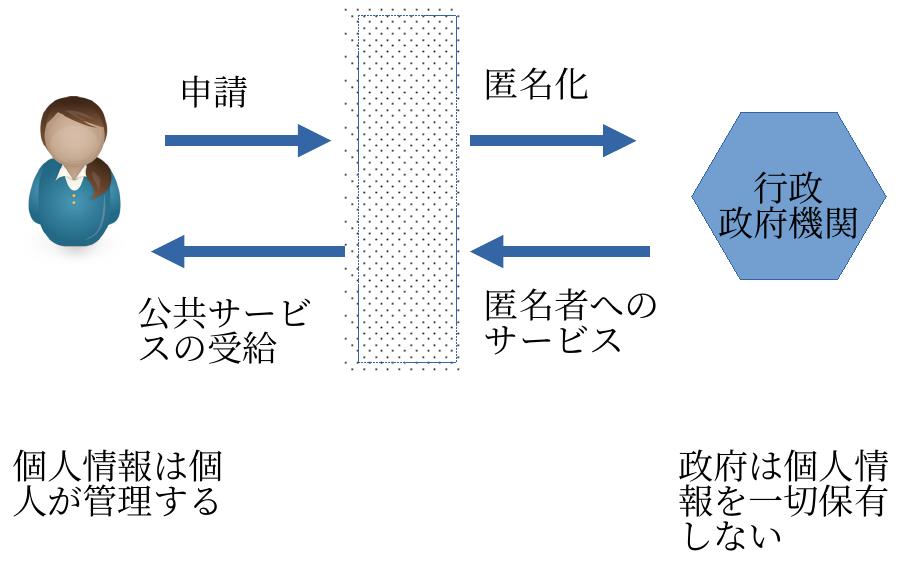

サイバー空間は私たちの日常生活でのコミュニケーションの場所だ。この場所が戦場になっている、ということを深刻にイメージできないといけないと思う。サイバー戦争の放棄とは、自衛隊や軍隊はサイバースペースから完全撤退すべきであり、サイバー部隊は解体すべきだ、ということだが、これは喫緊の課題だ。戦争や武力や威嚇、あるいは自衛の概念は従来の理解ではあまりにも狭すぎて、戦争を放棄するには不十分だと思う。サイバー空間も含めて、「戦争」の再定義が必要だ。そのための議論が必要だと思う。コミュニケーションは人を殺すためにあってはならないと強く思う。

Facebook、Twitter、YouTubeへの公開書簡。中東・北アフリカの批判的な声を黙らせるのはやめなさい。

Facebook、Twitter、YouTubeへの公開書簡。中東・北アフリカの批判的な声を黙らせるのはやめなさい。