ライブ配信はこちらへ https://youtu.be/3q0ghsDedA0

10月11日(日)午前11時〜13時:小笠原みどりさん講演会(オンライン)

「新型コロナと監視社会」

●横浜会場にご来場の場合は予約をお願いします。(予約方法は下記をごらんください)(十分予約可能です 9/28日現在)

講演について(小笠原みどりさんからのメッセージ)

菅内閣は「デジタル庁」の設置を目玉にしていますが、デジタル化は監視と切っても切れない関係にあります。デジタル化の方向を間違えれば、私たちは暮らしをのぞかれ、政府と企業はますます秘密を蓄えていく、力の格差と不平等が増していきます。スノーデンが暴露した世界監視システムに日本政府が深く関与していることを思い出しながら、コロナ下で大規模な実験の機会を得た新しい監視技術が政治、経済、そして国際関係にどんな影響を与えるのかを考えます。

小笠原みどりさんのプロフィール

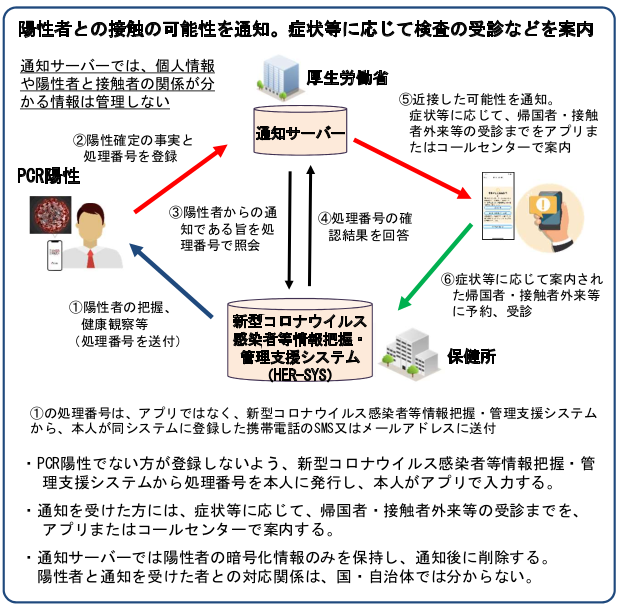

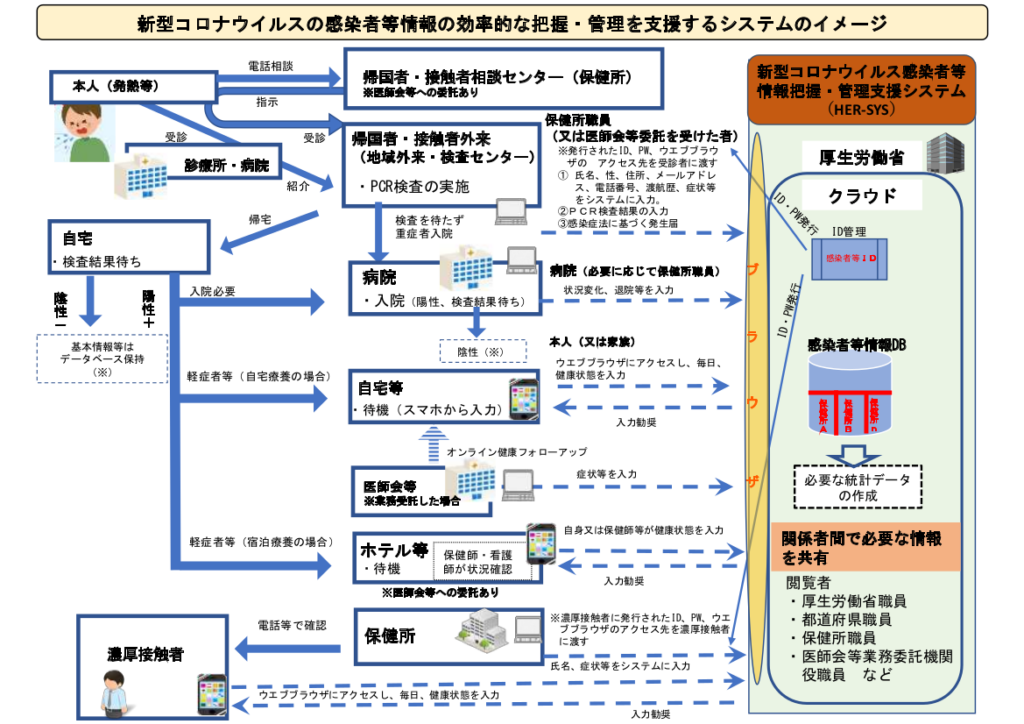

世界規模での新型コロナ・パンデミックのなかで、各国の政府は感染拡大を抑えるための方策として、感染者接触確認や感染経路特定などを理由にして、スマホのアプリなどを利用して人々の行動や人間関係などを広範囲に、把握しはじめています。同時に、人々が密集しがちな都市部では、従来以上の高精度の監視カメラの設置も進んでいます。

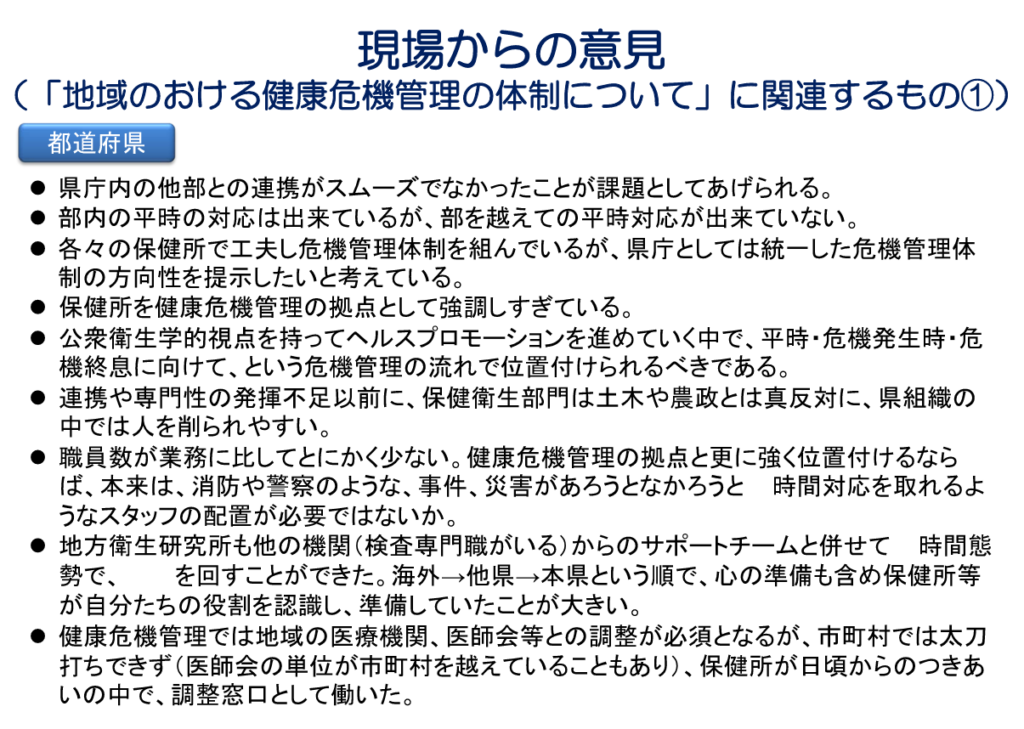

感染防止を名目とした個人情報の収集や行動などの把握に対して、世界各国の監視社会に反対して活動している団体や研究者などから、多くの疑問が提起されています。収集されている膨大な量の個人情報は、感染防止に必要なデータを大幅に上回っているのではないか、また、こうした個人情報が目的外に使用される危険性はないのか、そもそもスマホアプリのような手法が最善の予防策なのか、など、疑問は多岐にわたります。

これまで監視社会に反対する活動をしてきた市民連絡会は、昨年に引き続き、カナダ在住の監視研究の第一人者、小笠原みどりさんをお招きして、新型コロナ・パンデミックのなかで進行するこれまでにはみられなかった新たな監視社会の問題について、お話をいただくことになりました。海外で既に提起されている監視社会の深刻な問題などを含めて、コロナ対策を口実とした監視社会化を許さないために必要な、政府や監視テクノロジー企業とははっきりと異なる私たちなりの観点を、この集会を機会にみなさんと作り挙げていきたいと思います。

今回は、横浜会場とオンラインの平行開催になります。

■日時 10月11日(日)午前11時から13時

(小笠原さんのお住まいのカナダとの時差の関係でこの時間帯になります)

■横浜会場:かながわ県民センター301号室

アクセス:JR・私鉄「横浜駅」西口・きた西口を出て、徒歩およそ5分 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/cnt/f5681/access.html

コロナ対策に基く定員(50名)までの入場となります。

参加ご希望の方は、以下のメールアドレスにお申し込みください。(十分予約可能です 9/28日現在)

申込み数の情況はウエッブで随時お知らせします。

samusunk@protonmail.com

参加費:500円

■オンライン視聴の方法

Youtubeの市民連チャネルに上記の時間にアクセスしてください。

https://youtu.be/3q0ghsDedA0

オンラインでの視聴については無料。予約や参加人数制限はありません。

■主催:盗聴法に反対する市民連絡会

■賛同団体:JCA-NET/共謀罪NO!実行委員会/共通番号いらないネット

■問い合わせ

070-5553-5495 小倉

hantocho-shiminren@tuta.io