・4月8日(土)18:00〜21:00

・会場 文京区民センター2A

・資料代 500円

いったん廃案になった共謀罪が今国会成立の危機にあります。安倍首相は、共謀罪の成立なしにはオリンピックも開けないと強調し、共謀罪成立に異常な 意欲を表明しています。共謀罪は、話し合いを犯罪化し、会議や集会、通信などを監視して取り締まりを可能にする法律です。政府はテロ対策を口実に、共謀罪 をオリンピック反対などの運動の抑え込みに利用しようとしています。

私たちは、オリンピックを政治が人為的にもたらす災害であると捉えて、反対してきました。私たちのアクションだけでなく、沖縄の反基地運動、反原発 運動など様々な異議申し立ての運動は、憲法が権利としてわたしたちに与えている言論・表現の自由、思想信条の自由に基づいた運動です。共謀罪はこうした運 動を、思想信条のレベルで根こそぎにし、政府批判そのものを犯罪化する法案となる危険性があり、反対運動も急速に拡がりつつあります。

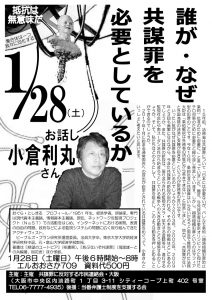

おことわりリンク第一回講座は、この現状を踏まえ、オリンピックと共謀罪をテーマに、講師に小倉利丸さんを招いて開催します。オリンピックの様々な問題とも関連させつつ、共謀罪の問題点を、オリンピックも共謀罪もいらないという視点から話をしていただきます。

◆ 今後の予定

第二回目は「神宮再開発の現場を歩いて考える」(5月27日13:00〜、案内人はアツミマサズミさん)です。事前にお申し込みください。

以降の講座は、障害者差別を助長するパラリンピック(北村小夜さん、7月上旬)、オリンピックはスポーツをダメにする!?(10月)、ナショナルイベントと東京五輪(12月)、3・11と東京五輪(3月)を予定しています。

◆ 東京オリンピックおことわリンク

http://www.2020okotowa.link/

info(a)2020okotowa.link