連載「意味と搾取」ご案内

青弓社のオンラインサイト「青い弓」で表記のタイトルで連載を開始しています。無料でお読みいただけます。現在、第二章まで掲載済みです。 人工知能の時代における監視社会に対する原理的な批判を意図しています。

表題の意味と搾取に含意されているのは、マルクスの搾取理論(剰余価値に収斂する価値理論)を搾取の特殊理論として位置づけ直し、搾取の一般理論の構築を目指すものです。つまり、搾取と呼ばれる事態は、マルクスが想定した剰余労働の剰余価値という事態を越えて労働(家事労働のようないわゆるシャドウワークも含む)総体から人間の行為や「(無意識を含む)意識」全体を覆う人間にとっての意味の資本主義的な「剥奪と再意味化」とでもいうべき事態と関わるものだという観点に基くものです。監視社会と呼ばれる事態がなぜもたらされてきたのかという問題は、資本主義が究極に目指しているのが、経済的搾取を越えて、この社会に暮す人々の意識と存在の文字通りの意味での「資本主義化」であり、完全な操作可能な対象としての人間という不可能な悪夢にあるという問題と関わります。そしてこの問題は、マルクスが十分に分析することなく脇に置いた商品の使用価値への注目を必要とするものでもあります。使用価値が人間(労働者であり消費者でもある存在)の行為の意味を再構築するだけでなく、それ自体がアルゴリズムの構造に組み込みうるかのようなテクノロジーの開発が突出してきた事態と関わります。20世紀資本主義はマルクスの資本主義批判への資本主義的な応答だと私は考えています。そのことを、土台の上部構造化、上部構造の土台化という唯物史観の資本主義的な脱構築と、コンピュータ化がもたらしたこれまで人類が経験してこなかった「非知覚過程」の構造化を通じた搾取の構造化として構想しています。更に、こうした資本主義的な包摂を支える科学への批判とともに、この包摂を超える観点を模索することを企図してこの連載を書きはじめました。ネットで読むには長すぎるかもしれませんが、ぜひお読みください。

0−1 あえて罠に陥るべきか…

0−2 連載の構成

1-1 機械と〈労働力〉――合理性の限界

機械が支配した時代

道具、機械、歴史認識

資本の秘技

1-2 身体性の搾取をめぐるコンテクスト

知識・技術・身体性の搾取

経済的価値をめぐる資本主義のパラレルワールド

非合理性と近代の科学技術

1-3 融合する土台と上部構造――支配的構造の転換

構造的矛盾の資本主義的止揚

資本主義の支配的構造

第2章 監視と制御――行動と意識をめぐる計算合理性とそこからの逸脱

2-1 デホマク

ビッグデータ前史

IBMと網羅的監視

制御の構成――社会有機体の細胞としての人間=データ

法を超越する権力

2-2 行動主義と監視社会のイデオロギー

意識の否定――J・B・ワトソン

支配的な価値観を与件とした学問の科学性

道具的理性――資本主義的理論と実践の統一

行為と動機――行動主義と刑罰

三章以下は7月以降に公開されます。

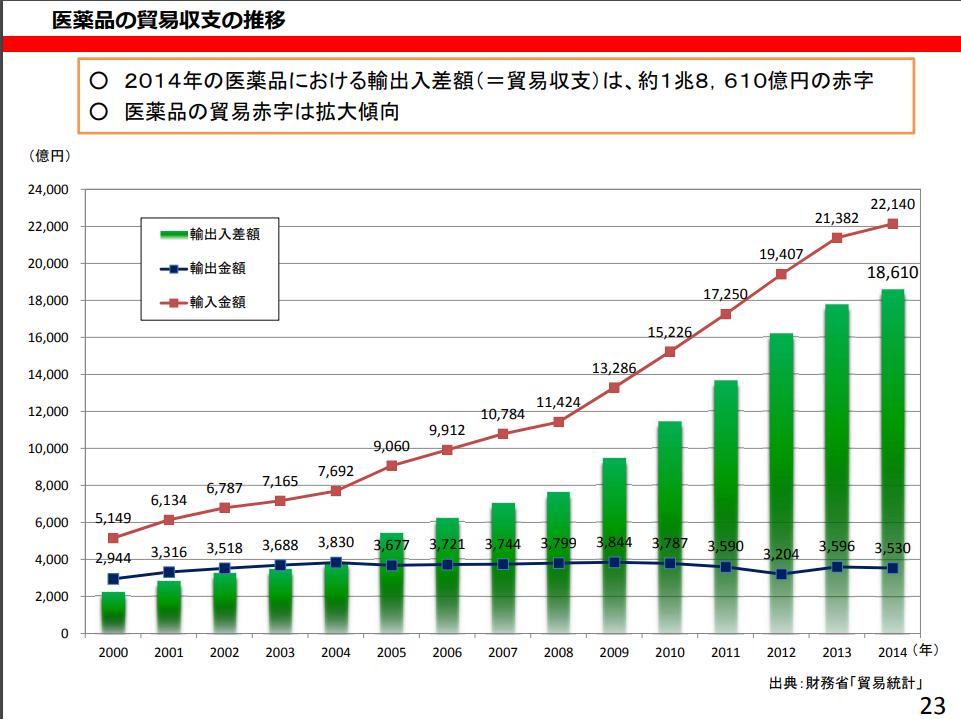

日本企業の海外売上高も年々拡大しており、国内売上高は頭打ちだ。つまり、日本の製薬大手は世界市場を獲得しなければ生き延びられず、国内市場をこれ以上外国資本に支配されないような戦略をとらなければならないところにきている。

日本企業の海外売上高も年々拡大しており、国内売上高は頭打ちだ。つまり、日本の製薬大手は世界市場を獲得しなければ生き延びられず、国内市場をこれ以上外国資本に支配されないような戦略をとらなければならないところにきている。 Juan Gonzalez

Juan Gonzalez Between Electoral Politics and Civil War

Between Electoral Politics and Civil War 以下は、Anti Capitalism Resistanceのサイトに掲載されたPhil Hearse「選挙後の忍びよるファシズム」という記事の紹介である。

以下は、Anti Capitalism Resistanceのサイトに掲載されたPhil Hearse「選挙後の忍びよるファシズム」という記事の紹介である。 選挙運動でサンダースを支援してきた民主党左派とその支持者たちにとってバイデンのお評判は悪かった。(だからバイデンではなくサンダースを支援したわけだが)RootsAction.orgの代表、ノーマン・ソロモンは、サンダースの支持者たちが、バイデンが民主党の正式な大統領候補になった後に、バイデンに投票するための作戦を意識的に展開してきた。

選挙運動でサンダースを支援してきた民主党左派とその支持者たちにとってバイデンのお評判は悪かった。(だからバイデンではなくサンダースを支援したわけだが)RootsAction.orgの代表、ノーマン・ソロモンは、サンダースの支持者たちが、バイデンが民主党の正式な大統領候補になった後に、バイデンに投票するための作戦を意識的に展開してきた。