都民ファーストの検査強制条例は、集会参加者監視条例だ

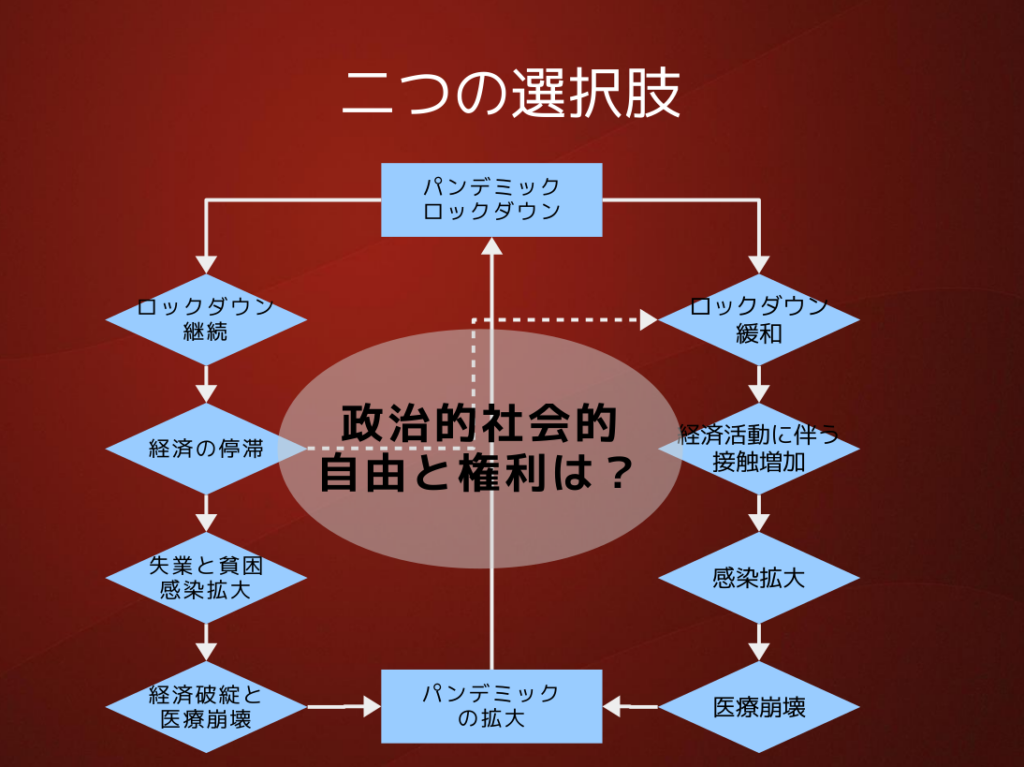

都民ファーストのCOVID-19検査を拒否すると罰金、という条例案がニュースになっていますが、この条例案はいくつも問題があります。

条例案東京都新型コロナウイルス感染症対策強化に関する特別措置条例(案)https://drive.google.com/file/d/1rvxv7ToxZsNIxU6Ym3VX0HfLoDMmHzXM/view

8条2項は以下のようになっています。

「新型コロナウイルス感染症の陽性者が利用した施設を管理する者又は当該施設を使して催物を開催する者(以下「施設管理者等」という。) 及び公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二項に規定する公共交通事業者等をいう。)は、新型コロナウイルス感染症を他の人に感染させることを防止するため、保健所から要請があったときは、その施設管理者等及び公共交通事業者等の雇用者その他のその業務に従事した者に対して PCR 検査等に協力するよう促すとともに、新型コロナウイルス感染症の感染可能期間に当該陽性者から感染したおそれのある者及び感染が起きたおそれのある場所を報告する等、感染症法第十五条の調査に協力しなければならない。」

とくに問題なのは、私たちが集会場を借りた場合、公共であれ民間であれ、上記の条文では「施設を使用して催物を開催する者」となり、保健所から要請があればPDR検査だけでなく当該陽性者から感染したおそれのある者の報告をすることが義務付けられます。つまり、集会参加者の名簿を提出することが義務づけられる、ということになります。このことは、運動団体が管理する会議室にも適用されるので、こうした条例に違反して参加者の名簿を作成していないとか、提出しないなどを口実とした弾圧もありえると思います。

このような措置は必要ないと思う。たとえば、当該集会で感染者がでた場合、感染者が集会主催者に報告して、主催者がそれぞれの方法で集会参加者に注意喚起し、PCR検査や自主隔離など必要な判断をとればいいだけで、行政に報告する必要はないでしょう。集会参加者の個人情報を主催者が取得していなくても注意喚起の方法はいくらでもあるはず。

保健所に提出された個人情報がどのように扱われるのかは不明です。とくに警察が保健所のデータへのアクセスを求めていることも報じられており、将来的にルールが変更されて警察などとのデータ共有がなされる危険性はあります。また、集会の趣旨によっては、政府などの様々な部署が、Covid-19とは無関係に集会参加者に関心をもってアクセスをしようという動機をもつこともありえます。このような方法をとらなければ感染拡大が阻止できないならいざしらず、私たちの相互の連帯で集会参加者の健康を防衛することをきちんと追求することで対処できると思うので、この点の議論が必要と思います。

また

(サーベイランス)第五条 知事は、東京都の区域内において、新型コロナウイルス感染症の発生状況に関する調査その他新型コロナウイルス感染症対策に必要な調査を行い、調査によって得られた情報について、特に多くの陽性者が確認されている地域、多数の者が利用する施設又は当該施設を使用して開催される催物等における陽性者の発生状況及びその原因等の分析を行い、特別措置法第二十四条に基づく措置その他の新型コロナウイルス感染症のまん延を防止する措置を講じなければならない。

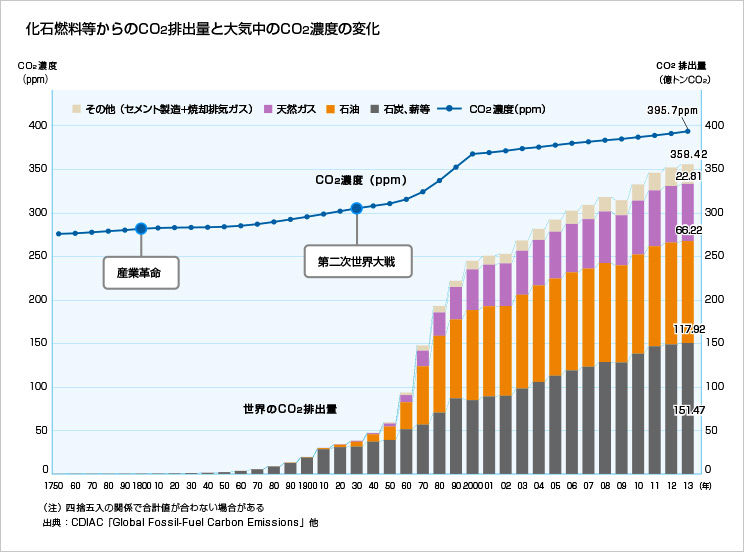

という条文は、現代のサーベイランスがビッグデータの収集とAIによる解析という技術による点を十分認識して読まれるべきだと思います。従来の紙ベースやしょぼいExcelの表計算とかのレベルでは全然ないことを踏まえておく必要があると思います。

そもそも、政府とかと関係なく私たちの自立した感染症判断と医療へのアクセスの回路が断たれて、何がなんでも政府や行政に依存させようという仕組みじたいがおかしいと思う。こうした監視の体制は、パンデミックが収束しても必ず生き残りますから、結果としては私たちの権利が奪われることになる。

(いくつかのメーリングリストに投稿したものを転載しました)