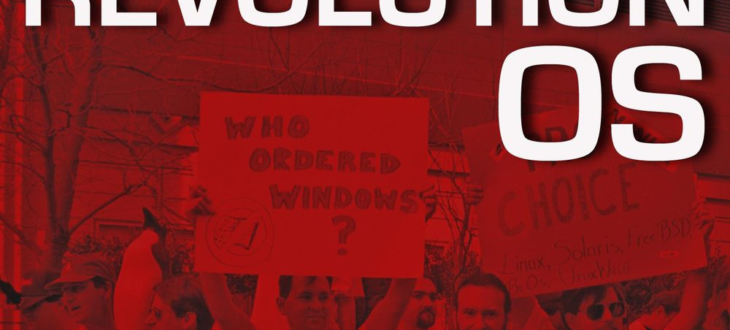

当初、インターネットは社会を変える民衆のツールとして現れたように見えました。しかし、そのツールはどのような使い方も可能なものでした。猛威を振るう資本の流れは、ドットコムバブルを引き起こし、インターネットを資本に取り込んだのです。それは資本と政府が渇望する民衆管理のツールとして発展し始め、SNSの出現によってその能力は飛躍を遂げています。同時にインターネットの自由の保護に邁進する人たちも現れています。その最先鋒である「Electronic Frontier Foundation(電子フロンティア財団)」が進めるデジタル・セキュリティー・ラーニングサイト「Security Education Companion」を参照しつつ、そのノウハウを共有しましょう。

今回のセミナーの内容

・Security Education Companionの解説

・SNSの設定チェック(Facebookの設定)

・Tailsの使い方(起動時に行う設定とデータの保存方法)

※PCとTailsのUSBをお持ちください。予備も用意します(USB代実費)。

日 時:2018年5月18日(金)19:00~21:00

場 所:素人の乱12号店|自由芸術大学

杉並区高円寺北3-8-12 フデノビル2F 奥の部屋

参加費:投げ銭+ワンドリンクオーダー

サポーター:小倉利丸、上岡誠二

アジア太平洋戦争前から戦中まで、活動家たちは国家権力側に監視され続けました。そんな弾圧のなか、したたかに抵抗をみせた二人のアーティストたちにスポットをあてます。盲目の詩人であるワシリイ・エロシェンコと、沖縄出身の移民青年画家・宮城与徳。更に、恋と革命に生きた大杉栄にもつながるのはアナキズム、そしてエスペラント語。100年前に描かれた言葉やキャンバスが現代に蘇り、希望が投射される時間です。

アジア太平洋戦争前から戦中まで、活動家たちは国家権力側に監視され続けました。そんな弾圧のなか、したたかに抵抗をみせた二人のアーティストたちにスポットをあてます。盲目の詩人であるワシリイ・エロシェンコと、沖縄出身の移民青年画家・宮城与徳。更に、恋と革命に生きた大杉栄にもつながるのはアナキズム、そしてエスペラント語。100年前に描かれた言葉やキャンバスが現代に蘇り、希望が投射される時間です。

★トークゲスト:池田佳穂

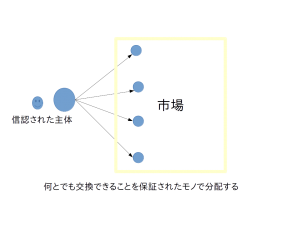

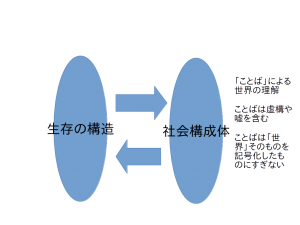

★トークゲスト:池田佳穂 接実現することはできる。ところが人が二人になるや、生存のメカニズムは二人の関係によって覆われることになる。関係という「覆い」によって生存の直接性は背後に退き、関係というある種の「虚構」のメカニズムが生成される。生存の条件の達成は、この二人が何らかの形で相互に相手に依存することを通じて実現されることになるから、関係という迂回路を通ることになる。

接実現することはできる。ところが人が二人になるや、生存のメカニズムは二人の関係によって覆われることになる。関係という「覆い」によって生存の直接性は背後に退き、関係というある種の「虚構」のメカニズムが生成される。生存の条件の達成は、この二人が何らかの形で相互に相手に依存することを通じて実現されることになるから、関係という迂回路を通ることになる。