憲法とナショナリズム――近代国民国家が抱える構造への批判

1 はじめに――近代150年の断絶と継続

1.1 一貫性の構造

「明治150年」が端的に象徴している時間の観念は、近代を天皇の即位と死の循環によって表象する元号という「暦」の尺度のなかで規定しようとするイデオロギー的な時間の観念である。

日本の近代を明治元年に出発点を求めることが妥当かどうかという問題を脇に置くとして、直ちに日本の近代をのっぺらとした150年という時間のなかで、ある種の一貫性をもった統治機構として位置づけようとすることは、1945年を重要な分水嶺とする認識――これは戦後憲法の理念を肯定し、旧憲法を否定する歴史認識と不可分だろう――と明らかに衝突する。

たぶん政治学者や歴史学者であれば、戦前と戦後という重要な分水嶺を軽視した150年の連続性を端的に象徴する「明治150年」には強い違和感を感じるに違いない。私もまた、こうした違和感を共有するが、しかし、支配者がこの戦前と戦後の分水嶺をあたかも無視するかのようにして喧伝する「明治150年」を単なるイデオロギーの問題、つまり物質的な基礎を伴わない空論の類いだとして退けることも間違っていると思う。

現在の日本の状況を判断するときに、私たちが主観的に抱く現状への強い拒絶の感情を抱かざるをえない極右政権や支配層に対するルサンチマンに身を委ねることを今しばらく禁欲して、彼らのいう150年という時間の連続性の根拠を探してみることは無駄なこととは思わない。むしろ彼らが抱いている150年の連続性の根拠を私たちもまた、しかし、彼らとは明確に真逆な立場から見据えながら、その根拠をなす構造に土台から楔を打ち込むことができるなら、それはむしろ150年という一貫性の構造を根底から覆えしうる梃子の支点を見出すことにもなるはずだ。

1.2 150年に通底する共通の構造とは

150年を近代日本を象徴する時間の幅だとして、戦前、戦中、戦後を貫く近代日本の共通する構造は何か。憲法の枠組からすれば旧憲法と現行憲法という重要な切断面があるにしても、それだけが絶対ではない共通する構造とは何か。たとえば、すぐ次のような連続面を想起することができる。

- 資本主義であること

- 国民国家であること

- 天皇は国家の象徴機能を担うこと

- 国旗と国歌が日の丸と君が代であること

- 習俗や慣習としての家父長制。民法は改正されたが家制度が慣習として維持された

- 人口の多数が日本人としてのアイデンティティを持っていること

- 刑罰の基本構造が変らないこと。現行刑法は1907年に制定されている

これらをみると、実は戦前と戦後の分水嶺をなす1945年あるいは戦後憲法の体制に比べて、150年のこの国の構造を支える一貫性の方がより根底的な部分を占めていることがわかる。国家や社会の大きな構造的な土台とイデオロギーの基本は、戦前も戦後も一貫したものを維持している。戦後憲法とある種の「民主化」がこの一貫性の構造を甘くみてしまったのではないか。より冷静に、近代の日本を振り返ったとき、資本主義としての構造が残り、「日本人」としてのアイデンティティが残った、というよりもむしろ、戦後も一貫してこれらが再生産されてきたという事実の重さに気付く必要があると思う。

この観点からすると、改憲は、150年間の近代日本の構造的な土台が現代資本主義の新たな構造(グローバル化と情報通信コミュニケーションを資本蓄積の基盤とする対テロ戦争という戦時体制)に適合するように統治機構を再構成するという問題なのであって、改憲に反対するということは当然の課題であるにしても、私たちが見据えるべきなのは、近代日本の土台それ自体が依然として強固に、戦前から一貫したものとして維持されたままであることに、どのように楔を打ち込めるか、なのである。これは「日本」をめぐる国家と資本への決別の方向性を見失わないために、直近の政治情勢だけではなく次の社会を構想する想像力を、近代総体を大胆に覆しうるものとして獲得できるかどうかにかかっている。

2 虚構としてのナショナリズム

憲法は国民国家の統治の枠組を規定する最高法規であるが、同時に、このことは国民国家という近代社会の統治機構を原則として肯定することを前提として成り立っている。憲法に明記されている国家権力の枠組――その権力の及ぶ範囲の確定――は、「国民」が主権者として国民国家の枠組を承認し、この枠組を前提とした権利と義務の担い手となる。言い換えれば、私たちが自己のアイデンティティを「国民」に置かないという選択肢をとることが憲法の枠組のなかでは不可能だ、ということである。1この憲法の限界を明確に自覚することが、左翼による資本主義と近代の呪縛――この国に即せば日本の近代と日本の資本主義――からの解放にとっての原則的な立場になるのだと思う。

2.1 支配者の150年という時間の幅を支える大衆意識

「明治150年」という時間の区切りは、露骨なナショナリズムの表現だが、同時に「近代」という時代の表現でもあるという意味でいえば、近代日本の一貫性がそこには暗黙のうちに強調され、その結果として、1945年を象徴的な分水嶺とする「戦後」と「戦後憲法」の意義を相対的に後退させて、明治以降の近代全体の時間軸のなかで二義的な位置に置こうとする露骨な権力者のイデオロギーを感じることができる。このことが、戦後憲法を戦前の帝国憲法との比較において相対的に優れた憲法であると評価する者達にとっては受け入れ難い観点であった。しかし問題は、この支配者のイデオロギーを支えているものは何なのか、である。「明治150年」という時間を前提とした国家イベントが成功しているとはいえないが、しかし、この時間を明確な虚構として否定する運動や主張は更に希薄なように思う。

「明治」という元号を出発点とする天皇の時間、支配者の時間への懐疑が公然とは議論されない雰囲気は、そもそも元号そのものの是非が争点にすらならず、むしろ元号を当然のこととして(どうでもいい習慣だとする立場も含めて)受容する感情と密接にむすびついている。近代日本を天皇の時間によって象徴させることは、政策的なレベルの問題ではなく、「昭和歌謡曲」とか「平成の歌姫」とか「大正ロマン」とか、諸々の大衆文化の表象を指し示すときに用いられてきた大衆文化の歴史の観念でもあり、こうした大衆文化が借用する元号+文化の一体性の方がむしろ大衆の心情の襞に取り去りがたい経験や記憶として蓄積される効果をもつ。

大衆文化から国家儀礼の時間まで、戦後は、戦前・戦中のある側面を明確に継承しつつ成り立ってきたもので、その切断の傷の深さは致命的ではなく、むしろ皮下脂肪あたりに到達する程度のものだ。この断絶と継承の錯綜した構造のなかに「戦後」が存在してきたのであり、その延長線上に現在という時代が存在する。2

2.2 戦争とナショナリズム

戦争はナショナリズムに収斂する人々の心情/信条を構成することなしにはなしえない。このナショナリズムに憲法はどのような関係をもつものだろうか。戦後憲法を念頭に置いてみた場合、いわゆる戦争放棄=平和国家の統治機構を肯定するナショナリズムであるならば、それは否定すべきものではなく「好ましいナショナリズム」である、という考え方がありうる。

しかし、こうした考え方が前提しているのは、そもそものナショナリズムを根拠づけるナショナルなものの実体を肯定しているということでもある。具体的にいえば、日本のナショナリズムとは「日本人」とか「日本国民」と呼ばれる集団に何らかの客観的あるいは合理的な根拠があるものとして肯定するということだ。しかし、果して「日本人」とか「日本国民」と呼ばれるものにどのような合理的な根拠があるというのだろうか?「あなたが日本人だとして、あなたを日本人とする根拠は何に基づくのですか?」もしこの問いを「民族」的な社会集団によって根拠づけようとしても、そもそもの民族なる概念に科学的客観的な根拠はない。他方で、「国籍」といった法制度によって根拠づけようとすると、国籍が前提としている「日本人」であることの根拠は、「日本」という国家の領土や戸籍といった制度に依存する決定であって、これらの統治機構の正統性がどこから生まれたものなのかを問わずにはいられないことになる。こうして私が日本人であるのは、私が日本人だからだ、というトートロジーから逃れられないことになる。「日本経済」、「日本文化」からDNAによる民族の判定まで、様々な「科学」や「学術」の研究は、「日本」という枠組を自明のこととしてその存在を疑いえないものであるに違いないという結論を置いた上で、この結論に合わせて理論を構築するという間違いを犯していることが多い。これは虚構だと言うことで退けられるような脆弱なものではない。神という虚構を真実とみなす宗教の教義や信仰の体系が実際に統治機構や権力の制度として社会を支配してきた長い文明の歴史をみればわかるように、虚構は科学や真理によって覆すことはできない。科学や合理主義は唯一の武器ではなく、多くの武器のなかの一つに過ぎない。3

2.3 「日本人」への帰属意識

たぶん最も現実に効果をもっている「日本人」としての自己意識は、日本人としての実感にあるのであって、科学とか学問とか法制度などとは異なる文脈のなかで構築されるものではないか。この日本人としての虚構の集団性に実体を与えているのは、国民国家の統治主体、つまり主権者という権力を正統化し、かつ権力の源泉をなす人口への帰属を前提として現実世界のなかに構築される制度や機関――役所、警察、軍隊、学校、都市計画、コンピュータのネットワークやデータベースなど――である。この実体は、権力が具体的な強制力をもって人々(ここには「日本人」であるかどうかではなく、領土の中にいるかどうかが問われるわけだが)の自由を制約できるような実体として作用する。

憲法は、この虚構の集団性を「法」によって正当化する特異な虚構の体系4である。どこの国の憲法であれ、国民国家の統治原則を規定した法として、主権のありかと主権が及ぶ人的空間的な範囲が規定される。憲法は抽象的な人民を主体にしたり「臣民」にしたりすることはできず、固有名詞をもった人々(戸籍であれ国籍であれ、明確な固有名詞による人口の集合がその本質をなす)に対する特定の国民国家の統治機構としてしか成り立たない。つまり、具体的な国家とそこに帰属する「日本人」とか「中国人」といった「人」を前提としている。普遍憲法は存在しないのである。だから最高法規を謳う憲法が国家の数だけ存在し、その結果として、相互の摩擦と対立、唯一至高の統治機構の座を争奪する無益な争いが起きる。この意味でいえば、憲法は近代の国家間の摩擦と戦争の根源をなす。

憲法が主権者とする「国民」は、同時に、個々の人々の日常生活や意識・感情のなかで、感性的かつ無条件に当然のこことして自らの「国民」としての帰属意識によって受け止められるという意味でいえば、法を越えた概念を内包している。日本人であることは問いの問題ではなく、問い以前の自明の前提として置かれる。この自明の前提は理論や科学の世界によって根拠づけられるものではないから、理論や科学によって批判したとしても、そのことによって人々が自らの実感としての日本人であることを否定できるわでもないし、このような実感に基づく民族排外主義を払拭できるわけでもない。

2.4 ナショナリズムの虚構性は「真実」や「正しさ」では排除できない

ナショナリズムとはこうした意味での「日本人」に根拠をもって表出されるある種のイデオロギーや信条のありかたである。もちろん「日本人」という観念に客観的な根拠となるものはないから、根拠のない虚構の観念が根拠になる。しかし、やっかいなのは、虚構――嘘と端的に言い直してもいい――だから間違いであり、否定すべきだ、という風にはならないことと、虚構であるから、それは「悪」であるとか、ナショナリズムの悪を根拠づけることになるといった「正しさ」による「虚構」への排斥という主張は、見当違いの批判だというこである。

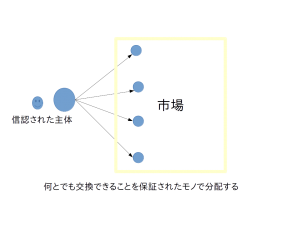

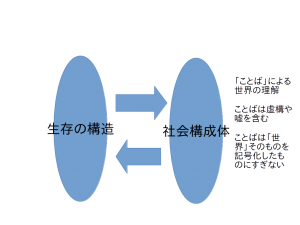

なぜならば、どのような社会集団であれ、人間の集団から「虚構」や「嘘」を排除することができないからだ。(「現人神」が現実に暴力的な力を実現した近代日本の経験は、蒙昧な時代ではなく、むしろ近代科学を積極的に受容した時代だった)誤解を畏れずに言えば、虚構や嘘の構築が現行の支配構造――資本主義の政治、経済、文化など――を支えるものであるならば、それとは闘わなければならないが、その闘いにおいて私たちもまた虚構や嘘をある種の武器にして闘う以外にないのだ、ということである。虚構や嘘は人間の本質そのものであって、これから逃れることはできない。「私たちは正しい」とか「正義だ」とかいう言い回しは、それ自体が虚構や嘘である。間違わない人間はいないし、意図的に間違いを犯そうとする人間もいる。最も巧妙に構築されてきたのが合理的な虚構である。それが近代の合理主義と呼ばれてきたものであり、その最大の産物が法制度という「ことば」による規範と秩序の仕組だろう。法学も政治学も国家を前提とするが、国家を虚構とはみなさない。経済学は市場を前提とするが商品や貨幣を虚構とはみなさない。国家や市場を自明の前提として、学問の体系を構築するだけでなく、この砂上の楼閣を具体的物質的な構築物として現実化する力をもつ。

こうした観点を踏まえて、私たちは近代日本を構築してきた虚構としての天皇制に立ち向かうという課題を担うことになる。キリスト者や宗教者であれば、もうひとつの神が天皇制を代替するかもしれない。これは虚構によって虚構を撃つという立場だが、この虚構によって虚構を撃つという方法は無神論者であっても、いかなる社会主義者、共産主義者、アナキストであっても避けることはできない。なぜなら、私たちは「ことば」で支配的な虚構を否定する「物語」を語る以外にないからだ。

3 ナショナリズムなき憲法はない――憲法と天皇制

3.1 強制された「総意」

ナショナリズムなき憲法はありうるのだろうか?ナショナリズムを自民族中心主義と言い直して、支配的な民族の「主義」を意味するものととらえるのではなくて、「国民主義」として、複数の「民族」を包含するものとみなせば、憲法はこの意味での「国民主義」を前提しなければ成り立たないことは明らかだ。この「国民主義」が「民族主義」になるかどうかは、「国民」の定義と憲法の規定如何ということになる。

日本国憲法の場合、冒頭の天皇条項によって、天皇は国民の総意に基くとされている。この「総意」とは「全員一致」を意味する日本語だから、一切の少数の異論も許さず、全員が天皇の地位を承認するということを意味している。これは天皇を日本国の象徴とする意思をもたない者は「国民」とはみなさないという暗黙の関係を含意している。総意を確認する手続を欠いているから天皇の地位の正統性の根拠はないのだが、むしろ現実に起きている事態は、国民である以上、天皇を日本国の象徴とする「総意」のなかの一人であることが確認もされることなく半ば強制的に同意を要求されているということである。

私たちからすれば、総意など成り立っていない。なぜならば、私たちは、憲法がどのように定めようと、天皇を国家の象徴として認めないという意思をもっているからだ。(そもそも国家そのものも認めたくないかもしれない)しかし権力者たちにとってみれば、問題の立て方は逆転して、異論を持つことは総意によって成り立つ天皇の象徴としての地位に反するから、異論を差し挟むことは許されない、私たちの主観的な思想信条がどうあれ、私たちもまた強制的に「総意」の一部を成すべき存在である、ということになる。つまり「総意」の構成者として私たちは有無を言わさず、権力者によって「総意」に組み込まれてしまう。(ここでいう「私たち」とは、日本国籍をもっている者のことを敢えてこのように呼んでいる)ここに、例外的に天皇に対しては、その否定も含む私たちの自由な意思表示や思想信条を持ち、これを表明すること自体に対する抑圧としても作用するし、そのような強引な解釈を含意させることも不可能ではない。解釈とは権力による意味付与であるという側面からすれば、これは彼らにとって当然の振舞いであり、私たちのとっては、この解釈それ自体が、重要な闘いの場を構成することになる。

日本国憲法のナショナリズムは、このようにして天皇を象徴として正当化し、憲法が保障している思想信条の自由、信教の自由など一連の自由の権利と真っ向から対立する。しかし、それだけではない。天皇を日本国の象徴とする「総意」から排除される人々を作りだす。この排除とは天皇制に反対するといった思想信条の立場にもとづくものだけではなく、「おまえたちは『総意』の構成者とはみなさない」という権力者による選別が働くということだ。日本の場合、憲法が「国民」として、国民以外の人口と区別して規定する集団のイデオロギー的な根拠は、天皇を日本国の象徴とする「総意」の構成者であって、そうである限り、象徴としての天皇を否定する――天皇制を否定する――ことは原理的にありえない者たち、ということになっているといえる。

3.2 国民国家と戦争――国家に戦争を阻止する構造はあるのか――

近代国家は、一般論としていえば、主権者が「国民」である以上、「国民」は国家を防衛する義務の主体となる。こうして、国民を主体とする常備軍を持つことを近代国家は前提として成り立ってきた。この観点からすると、現行憲法が「戦争放棄」を明記したことは、この近代国民国家の暴力装置の一部を意識的に放棄するという大胆な選択をしたということになる。

しかし果してどれだけの人々が、意識的に国民国家としては異例のものとして戦争放棄があるのかを自覚しただろうか?戦争放棄は単なる戦争への反省とか悲惨な戦争を繰り返さないためといった情緒的な感情や経験に基づくだけでは、統治機構の実体に組み込むことはきないのであって、国民国家の統治機構全体の制度設計と同時に、他の諸国(それらは常備軍を持ち、時には徴兵制度も持って対外的な政治の手段の一つとして武力行使という選択肢を維持している)との関係のもちかたに固有の努力が必要になる。このことを戦後の政治や外交が――野党も含めて――どれほど真剣に捉えてきただろうか?現実に起きてきたことは、戦争放棄条項を持ちながら、外交は伝統的な国家間の外交戦略の教科書に従い、軍を除く統治機構を異例な国民国家として再構築することはできなかったのではないか?言い換えれば「平和」を構造化するための構想力を持とうという志向性に欠けていたのではないか。

3.3 暴力による解決の本質的な矛盾

暴力による問題の解決が抱えている本質的な矛盾は、「正しさ」を力の強弱に置き換えて処理しようとする不合理な選択を世界中の支配者たちが肯定しているところにある。力の強い者が正しいのであるなら、DVでは男や大人が正しく、被害者は「正しくない」から被害者になったのだ、ということになる。そして大抵は、暴力に訴えざるをえないやむにやまれない事情なるものを持ち出して、被害者にも「非」があるかのような印象が与えられる。どのような問題があったにせよ、その解決を暴力に委ねるという解決方法が、筋の違うものだという基本原則が忘れられてしまう。「1+1=3」は算数では間違いだが、腕力のある者がこれを「正しい」として殴って認めさせることで「1+1=3」が正解になる世界、それが暴力による解決を肯定する世界である。戦争の本質はこの理不尽な解決方法にあるが、最大の問題は、ほどんどの人々がこうした解決を肯定しているところにある。

戦争を放棄するということは、暴力によって相互の利害の対立や摩擦を解決するのではない解決のオルタナティブを模索するということだ。しかも先に述べたように、人間の本質は虚構と嘘と切り離せず、自らがついている嘘や虚構を「正しい」と信じて疑わない社会集団の集合的な観念に基づいて「国家」が構成されているのだから、正しさは問題を解決するための唯一の手法にはならない。

虚構の構造は「法」の世界では、書かれた条文との解釈の間に生まれる。憲法9条は、戦力の保持を禁止しているが、そもそも戦争や戦力の定義は与えられていない。その定義は憲法の外で、解釈として与えられる。誰が解釈の決定権あるいは実効性のある力を行使するのか。それは学者でないし、国会議員でもなく、そのときどきの政府に握られ、この解釈は「財政」という物質的な裏付けをもって具体的なモノ(兵力、武器、兵站物資などなど)として現実の世界のなかに組み込まれる。戦闘機や戦車は戦力ではなく「自衛力」であるという意味が付与される。憲法9条は現実の戦力を「自衛力」として意味づけるための格好の道具となっている。

これに対して、現実主義者は、憲法の文言を現実に合わせて解釈するか改正することを主張する。暴力を肯定する国民国家の枠組を受け入れるべきだというわけだ。これは、どのような言い訳をしようとも、あるいはどのような学問的な装いをとろうとも、国家が抱える対外的あるいは国内的な矛盾や摩擦を暴力で解決するという不合理な選択を肯定することを意味している。DVで腕力の強い者が正しいという発想と本質的に同じ発想が「国家」をめぐるややこしい議論のなかでは実感されないうちに同質の暴力が国家に対しては容認されているのである。

大抵の場合、暴力を正当化するのは敵とみなされた相手への感情的な憎悪や嫌悪などであり、冷静な判断ではないのだが、こうした感情を冷静な判断へと媒介して暴力を正当化する仕組が、外交政策とか国際政治学とかといった政策や学問の専門家が果す役割りということになる。一般に官僚や学者は自己の感情的なバイアスを科学的客観的な言説に置き換えて表現するプロフェッショナルだ。彼が依拠するのは、与件としての「国家」であり「国民」であり法や政策の体系だ。

3.4 解釈の権力と戦争放棄の厳格化のための改憲という選択肢

今必要なことは、こうした憲法の文言に限らず法解釈の権力が私たちにはなく、法の条文ではなくその解釈こそが権力なのだということを踏まえたとき、現行憲法には多くの恣意的な解釈を許す可能性があることを認めて、どのようにして「ことば」とその意味を権力の恣意的な利用に委ねないようにできるかを考えることだろう。9条の明らかな限界は自衛権を明記していないことであるとすれば、自衛権を含む戦力の保持は認めないという文言が必須だということになる。9条を足掛かりにより徹底した国家による戦争放棄への方向を確実なものにするには9条の条文では決定的に不十分な事態にあることを自覚することが必要になっている。(自衛隊と米軍の存在がなによりの証拠だ)5

たぶん、こうした戦争放棄の徹底化に対して、もし、それが実現したとしても、自衛権という文言の意味を骨抜きにした何らかの暴力の手段を国家は持ちたがるに違いない。そうなったときに、こうした擦り抜けをどのように回避するかという問題が生じる。この意味では、法は常に解釈の権力の問題を抱えるから、このジレンマを解決する道はないように思う。イタチごっこの世界でもある。そのとき、私たちは、そもそも憲法によって基礎づけられている国民国家という統治機構それ自体が暴力や抑圧から人々を解放できる枠組なのか、それ以外の「統治」のありかたはないのか?という方向での問いに直面するだろう。目先の政策や政治課題には収斂しない長期の解放の構想力を国家や資本に依存しない社会として描く力こそが左翼性の根本にあるはずであり、こうした理想や創造/想像力を失った左翼の「理論」は容易にファシズムの理論へと変質することは、過去のファシズムの歴史でも現代のネオナチや「オルトライト」などと呼ばれる集団のイデオロギーを見れば自明ともいえることだ。

4 日の丸・君が代とオリンピックをめぐるナショナリズムの攻勢

2020年の東京オリンピックに向けて、日の丸・君が代が日常的な風景のなかで繰り返し登場するようになるだろう。オリンピックに先立って行なわれる天皇代替わりの行事は象徴天皇制の継続の具体的な制度化の一環としての新元号の制定と即位儀礼によって、象徴天皇制の国家としての「日本」というこの国の近代国家としての枠組とイデオロギーが露出することになり、ここ数年を通じて、ナショナリズムを再構築する時間に入ることになる。そしてこうした時期が同時に改憲と重ねあわせられるように政治のタイムスケジュールが組まれている。

しかし、ナショナリズムの露出と強制が、多くの人々の実感のレベルでは、より不自由で権威主義的な国家の登場といった風にはならないだろう。多くの人々(自らを「日本国民」とみなすことに疑いをもつことのない人々)にとって、代替わりもオリンピックも改憲も、ナショナルなイベントという堅苦しさよりも、新しい時代への幕開けとか、優秀な日本人の活躍とか、より強い日本とかといった情緒的で曖昧な「日本人」の物語を演出するメガイベント以上のものとは感じられないかもしれない。ほとんどの人々にとってはどうでもいいことかちょっとした楽しみ、せいぜいで我慢できる程度の面倒な事であって一時が過ぎれば終るものにすぎないのかもしれない。そうであればあるほど、これら一連の出来事に対して、ことさら目くじらを立てて異論や抗議の声を挙げる者たち(私たち)は、多くの人たちからすれば、理解しえない者たち、異例な反対者、ときには過激派やテロリストとみなそされるかもしれない。

4.1 国家に収斂する「敵」と「味方」の感情的な敵意と歓喜

オリンピックでは、日の丸に限らず、各国の国旗は、選手や関係者の集団を象徴する記号である。この記号は他の同種の記号と併存しながら相互に「競争」のゲームの担い手となる。ゲームは敵対関係を背後に醸成しながら、それを戦争とか経済分野での競争とは異なる回路を通じて敵意の祝宴というスタイルをとり、その勝者のみが、国家を象徴する歌と旗を大衆に前に掲げることが許されるという儀式で締め括られる。

オリンピックに端的に示されている国別のスポーツ競技の本質的な問題は、国別という競技の枠組それ自体にある。戦争で人を殺しあうこととスポーツであれ文化・芸術であれ国別でその技量などを競うことも、根底にあるのは、ある種の敵意の再生産を通じた「国民」や「国家」に収斂するアイデンティティの至高性を証すというものだ。敵と味方という集団の区分を国家や国民を基礎に形成し維持する上でスポーツや文化・芸術の国際的な競技は重要なイデオロギー装置となる。(文化芸術の分野でオリンピックに匹敵するのはノーベル賞だろうか)競技に参加するごくごく例外的な能力をもった個人が「国民」としてのアイデンティティに回収され、国民がこの個人に自己同一化し、そしてその同一化の証しとして、国旗が掲げられ国歌が歌われる。国民は時には民族と同一視される。とくに日本では「日本人」とは日本国籍を持つものというニュアンスよりも民族的な集合名詞としての意味合いが強く、レイシズムを含意した概念としても受け取りうるものだ。

国家や国民が他と比べて優れていることを示そうとする意欲は、スポーツや芸術そのものに必然的な条件ではない。しかし、同時に、近代のスポーツも芸術も、「近代」という時代が持つ身体性や個人と集合的なアイデンティティのありかたと密接に関わってしか存在できないということも明らかである。この意味でいえばスポーツも芸術も学問も、これらに携わる人々が国家や国民としてのアイデンティティの構造から自由であることはできないし、逆に国家もまた一人一人の能力を「国民」の能力(優秀さ)とみなすことができるために、スポーツ、文化・芸術、学問などを支えようとする。

個人としての心身の技量や才能を「日本人」とか「日本」という集団性に還元し、彼や彼女は「日本人」を代表する者としてその栄誉が称えられる。国旗や国歌はこのことを可視化する装置である。敵を倒すことへの歓喜を国別の競技は繰り返し生み出し、これを戦争とは異なる平和の祭典とみなすが、大衆の心理のなかに醸成される敵と味方、歓喜と悲哀の感情の構造は全く同じものだ。大衆は、こうした国家や国民という観念に自らを同調させて感情的な一体化を繰り返し経験として刷り込まれ、その結果として、この経験的な感情を疑うことのできない「実体」あるものとして誤認し、国家や国民を実体あるものへと自ら押し上げ、そこに自らも帰属すると感じる主体になる。

スポーツ競技は身体を伴うだけに、そこには殺す/殺される、という身体が極限で経験する敵と味方の間の闘争関係が巧に代位あるいは隠喩として組み込まれている。スポーツの「争い」は実際の戦争のように人を殺すわけではない、その意味で、国家間の争いを戦争とは別のスタイルで実現できるという意味で「平和」な祭典なのだ、と肯定的にも言われる。しかし、これは肯定すべきことというよりも戦争を支える感情を再生産する仕掛けであることを理解すべきだろう。将来においてありうる敵との殺し合いの感情へと容易に転移できるような、国家と国民という集合的なアイデンティティを人的な被害なしに再生産できるという意味で、オリンピックのような国別のスポーツは、国家にとって意味のある(国家財政を投資する価値のある)イベントなのだ。

4.2 問題の本質はスポーツと戦争の相同性にある

このように、オリンピックのような国別のスポーツは、「殺す」「殺される」当事者になるかどうかではなく、敵意を醸成する感情の共同性が戦争の敵―味方を生み出す感情の共同性とおなじ性格をもっている。スポーツで対戦相手となる選手たちを「敵」とみなして日本の選手が勝利すること、敵をやっつけろという感情の昂りを醸成できるように、利害関係もなければ恨みをもつ根拠もない、事実上メディアの報道でしか知ることのできない相手を憎むことが可能だということがスポーツの歓喜の構造の背景にある。もし人々がスポーツに歓喜できないのであれば、スポーツはメディアの関心を呼ばず、大衆文化としても普及しなかったに違いない。「敵」の存在、しかも国別でそれが設定されているということ、そしてその敵を憎む合理的な理由などなにもないということ、この構図のなかで人々が歓喜するということ。その歓喜の締め括りに、勝者にのみ許される国家を象徴する旗と歌が披露されるという儀式は、すべての敵対的な歓喜の感情が最終的に勝者の国家の象徴に集約されて結末へと至る、不合理極まりない感情の構造を正当化する仕掛けをもっている。国際スポーツはこの意味で「平和」を装いながら戦争の感情を正当化するものでしかない。

おわりに

戦争放棄という重要な私たちにとっての課題は、武器や兵器を廃棄するだけでなく、戦争の心情を形成する国家や国民へと収斂するアイデンティティ形成の文化的なイデオロギー装置をいかにして打ち砕くか、という課題をも含むものでなければならない。オリンピックでいえば、日の丸君が代は、歴史の記憶のなかの戦争との繋がりだけでなく、スポーツそれ自体に組み込まれた敵意の醸成の装置になっているということが問題なのだ。6

そして、憲法をめぐる喫緊の状況のなかで、私たちが時間を費して真剣に議論すべきなのは、近代国家としての日本と資本主義としての日本、近代以降、新旧の別はあっても「憲法」に基づくナショナリズムを基本的な統治構造として持ち、資本主義としての搾取と侵略の構造を維持してきたこと、このような日本を文字通りの意味で総括して、私たちは、次の社会を「日本」とは呼びえない何ものかとして構想する創造/想像力としてどのように獲得するか、という徹底した「夢」を追求し続けることこそが今必要なのではないかと思う。

脚注:

1 近代の伝統的な労働運動や階級闘争が自らの立場として「プロレタリア国際主義」をとるとき、そこには明確に「国民」に収斂させられるアイデンティティへの拒否があった。しかし、戦争の時代は、この拒否を貫徹することの困難をもたらし、多くの左翼の運動は国民主義へと変質する。この変質を巧みに横取りして成り立ってきたのが「国家社会主義」のイデオロギーである。こうした構図はネオナチや極右が左翼の通俗的な解釈を横取りして反資本主義を標榜するなかにも継承されている。

2 現在は、もはや戦後ではなく、対テロ戦争という「戦争」を米国とともに担う国家になっているという意味でいえば、戦時である。戦争とは、宣戦布告し、戦場に戦闘部隊を派遣することをもって開戦とみなすことで生じる事態ではないというのが1945年以降の戦争の現実だ。武装した兵士と武器弾薬や戦闘機や戦車などの兵器だけが兵力・武力なのではない。武力行使は、その背後に広範囲にわたる兵站を必要とし、兵站の更に背後には、武力行使を持続的に可能にするような経済構造と政治的な意思決定、そしてなによりも「国民」の同意と同調をもたらす思想信条の環境が準備されていなければならない。これらが一体となり、また複数の同盟国がこれらの構造を分業として担うなかで、日本は、兵士による殺人を直接担っていないというに過ぎない。朝鮮戦争、ベトナム戦争の時代から現在まで、日本は常に戦争の後方支援と兵站を担うことによって、戦争に加担してきた。戦争責任の問題は、過去の侵略戦争、植民地支配の問題に限られるのではなく、今現在の戦争に関して問わているのだ。

3 近代日本が、天皇を現人神と定めたことの荒唐無稽さは笑い話で済ませられない。近代科学が近代国家を支える知識をなし、近代医学や生物学もまたその科学としての評価を妨げられることはなかった。しかし、科学者たちは、天皇が神であることを科学的に立証しようとしたことはなかった。天皇を現人神とするといった荒唐無稽は非科学的な言説を国家の理念と科学者たちの科学的な知識とが彼らのかなかで矛盾を自覚されることなく共存したのである。こうした共存は軽視すべきでない。客観的な科学は虚構としての国家の観念や宗教的な信条の有効な反論にはなりえないのである。むしろ、科学者ですら神を信じるということを通じて、神の虚構が「真実」の外観をまとうことになり、これが虚構を強化したというべきだろう。

4 虚構だというのは、憲法であれ法であれ、それらが「書かれたテキスト」でしかないからだ。文章として表記されたものは現実そのものではない。現実を指し示すための記号である。この記号に意味を与えるのが、解釈の権力である。私たちが憲法を解釈したり理解する自由があるとしても、その自由は権力作用を剥奪された解釈の自由でしかなく、それが実体的な効果をもつことができるためには、司法の判断に委ねることを強いられる。言論表現の自由は重要な権利だが、この権利には表現を実体化できる力はない。

5 これはなにも9条に限らない。たとえば、残酷な刑罰を禁じた36条(公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 )は死刑を明記していないから死刑制度が存続しているとすれば、死刑を明記すべきだという改正は必要なことだ。(そもそも監獄が残虐な刑罰ではない、とみなす考え方自体が疑われるべきなのだが)

6 国別で身体の技芸を競う必然性はないだけでなく、いわゆるスポーツと呼ばれる競技そのものもまた、それが身体技芸として普遍的な価値をもつものではないということ、

(2018年2月25日 都教委の暴走をとめよう!都教委包囲・首都圏ネット集会の講演資料より)

接実現することはできる。ところが人が二人になるや、生存のメカニズムは二人の関係によって覆われることになる。関係という「覆い」によって生存の直接性は背後に退き、関係というある種の「虚構」のメカニズムが生成される。生存の条件の達成は、この二人が何らかの形で相互に相手に依存することを通じて実現されることになるから、関係という迂回路を通ることになる。

接実現することはできる。ところが人が二人になるや、生存のメカニズムは二人の関係によって覆われることになる。関係という「覆い」によって生存の直接性は背後に退き、関係というある種の「虚構」のメカニズムが生成される。生存の条件の達成は、この二人が何らかの形で相互に相手に依存することを通じて実現されることになるから、関係という迂回路を通ることになる。